カワセミ撮影奮闘記

- index

1ページ (2012/01/30 ~ 2019/12/29)

2ページ (2020/01/30 ~ 2020/12/31)

3ページ (2021/01/10 ~ 2021/09/24)

4ページ (2021/10/15 ~ 2021/12/31)

5ページ (2022/01/04 ~ 2022/08/27 )

6ページ (2022/09/21 ~ 2022/12/27 )

7ページ (2023/01/10 ~ 2023/10/25 )

8ページ (2024/01/10 ~ 2024/12/06)

9ページ (2025/01/11 ~ )

1ページ

ミラーレス一眼レフを初めて手に入れた頃、近所の鶴見川でカワセミを見かけてシャッターを切ってパソコンソフトでいっぱいに拡大しても、ピンボケのカワセミしか撮れなかった。ネットで上級者のカワセミの写真を見て自分でも撮れないものかと、カメラ本体とほとんどかわらない値段の75-300mmの望遠レンズを購入した。

木や枯れ枝に止まっているカワセミが、一応は撮れるようになったが、飛んでいる姿や飛び込む写真が撮りたいと思うようになった。

カワセミの撮影ポイントにでかけて、立派な機材を持っている人の近くで待ち、カワセミがやってきてジャンプする瞬間にシャッターを切っても、俊敏な鳥の行動にはついて行けず、撮り損ないの繰り返しであった。写真に詳しい友人から「マニュアルフォーカスにして、飛び込むところを予測してそこにピントを合わせておく」とのヒントから、初めて一応はピントの合った写真を撮ることができた。それでも満足することは出来ず、自分の腕と機材でできる限りもっとマシなものを撮りたいと作戦を練っているところである。

何度もカワセミを撮っていて、この鳥が英語ではKingfisherとも呼ばれているように魚取りが大変上手ということに納得し、子育ての様子など生き方に少しずつ触れていると時々会いに行きたくなる。夕日に照らされじっとかなたを見て思案しているようなポーズは哲学者のようにも思えてくる。

この鳥は繁殖、子育て以外は単独行動する。縄張りを持っており他のカワセミが来ると追い出す。「チーッ」と鳴き声を出しながら飛んでくることが多く近づくと解る。

小魚などは低温で動きが少ない厳寒の頃、木の枝で寒さに耐えている姿を見かける。野生の厳しさと生き抜く強さを思う。

カワセミの寿命に関して調べると、半数は1年以内に命を落とすので平均2年という情報がある。別の海外の情報として7年から15年といい野生の最長記録としては21年というデータもある。

個人的には日本の真冬の厳しい時期にかなり落鳥するのではないかと思う。冬季には池や川では餌となる小魚やザリガニなどがほとんどみられなく、他の水鳥のように羽毛が水をそれほど弾かないようで体力を奪うような気がする。

ルリビタキ (身近な)野鳥アルバム 3Dオーディオ「大賀ハスとカワセミ」

(* 写真click:拡大)

2012/01/30 町田市鶴見川

2012/01/30 町田市鶴見川

鶴見川で冬場 枝に留まっているカワセミを撮れるようになった。(望遠レンズ使用75-300mm F4.8-6.7 )

2013/11/30 町田市薬師池

2013/11/30 町田市薬師池

町田市薬師池のカワセミ撮影ポイントに半日ほど三脚を立てて待つようになった。池の中にちょうどよい具合の枝が出ている。

2014/01/31 町田市薬師池

2014/01/31 町田市薬師池

ようやく飛んでいるカワセミを撮ることができたか構図やピントが不満。

2014/02/07 町田市薬師池

2014/02/07 町田市薬師池

2014/02/28 町田市薬師池

2014/02/28 町田市薬師池

2014/03/04 町田市薬師池

2014/03/04 町田市薬師池

2014/05/02 町田市薬師池

2014/05/02 町田市薬師池

2014/05/30 町田市薬師池

2014/05/30 町田市薬師池

この日今年孵った幼鳥が巣から出て来るころかと思い、あまり期待せずに行ったが、ずばり、三脚を立てる間もなく幼鳥に出会った。幼鳥は巣から出たばかりと思われ、親鳥の傍で餌取りの練習中。飛び込む姿もぎこちなく、水面に浮いていたもみじの種を拾ってきた。まもなく巣立ちを迎え親鳥の縄張りから追い出され自立しなければならない。

2014/10/24 町田市薬師池

2014/10/24 町田市薬師池

2014/11/15 町田市薬師池

2014/11/15 町田市薬師池

2014/11/30 町田市薬師池

2014/11/30 町田市薬師池

散歩の途中ときおり訪れ下見をしていた撮影ポイント。カワセミがよく留まる枝など解ってきた。この日イメージしていた紅葉をバックにした写真が撮れた。紅葉の真っ盛りで50人はいるかと思われるほどのカメラマンの中場所取りも大変。ぼんやりしていてもカワセミがやってくると「来た来た」と声がする。

2014/12/30 鶴見川

2014/12/30 鶴見川

2015/02/10

2015/02/10

昨日まで大変寒かったが、この日は気温が10度を超えるとの予報。午前中鶴見川から薬師池公園までサイクリング。カワセミを待っていると手が凍えてくる。

2015/04/21

2015/04/21

今年の4月は日照不足で野菜が高騰しているとのニュース。ようやくこの日午後から薄日が差したのでら薬師池までカメラを持って出かけた。

2016/07/20 薬師池にカワセミが戻った。

2016/07/20 薬師池にカワセミが戻った。

2015年11月3日薬師池は水質改善のため「かいぼり」が行われ 、2016年3月まで天日干しのため池の水が抜かれたままになっていた。その後、水が満たされ新しく設置された浄化設備が働き水質は改善したが、しばらくカワセミを見かけなかった。

最近facebookなどでカワセミが戻ってきたとの書き込みが見られるようになり、3日前今年初めてカワセミがもみじの枝に留まっているのを確認した。

午後3時過ぎカメラ持参で薬師池に出かけた。俄雨で木の下に40分ほど雨宿りしていたところカワセミがやってきた。

参). 「薬師池かいぼり 生きもの調査」(2015/11/03)

2016/07/25 薬師池公園蓮田にカワセミ

2016/07/25 薬師池公園蓮田にカワセミ

20日に薬師池のカワセミに出会えたが、夕方の雨の中、写真の映りに納得いかなかったので、再度出かけたが同じ場所にはカワセミは現れなかったが、蓮田の大賀ハスの葉の下にカワセミが居た。

2016/09/30 薬師池のカワセミ2016秋

2016/09/30 薬師池のカワセミ2016秋

この日で9月も終わる最終日。今年の9月はほとんど雨の日が続いた。秋を探して薬師池公園を久々に訪れた。彼岸花も終わりかけ、わずかに残っていた花を撮り、いつものカワセミ撮影ポイントに向かった。池から突き出した竹の上にカワセミがいたが、最初手持ちで撮ったが三脚を立てていた間に飛び去ってしまった。三脚をセットして待つこと30分。池に沈む木の枝にカワセミが現れた。

2016/11/18 薬師池のカワセミと紅葉

2016/11/18 薬師池のカワセミと紅葉

小春日和の穏やかな日。紅葉も見ごろかと思って、三脚持参で出かけた。紅葉は見ごろで、5人ほどのカメラマンがいた。2時間ばかり待ったがカワセミは遠くの杭に留まって近くには来てくれなかった。

2016/12/28 年末のカワセミ

2016/12/28 年末のカワセミ

暮れも押し迫った12月28日。鶴見川沿いの木も落葉しカワセミを見つけやすくなった。気温が低く風が強いが、冬の真っ青な空を映した水面に張り出た小枝にカワセミが留まって小魚を狙っていた。以前よりカワセミを見かけやすくなったような気がする。 薬師池まで足を延ばし池を一周したがこちらはカワセミ現れず。

2017/01/25 シモバシラと早朝のカワセミ

2017/01/25 シモバシラと早朝のカワセミ

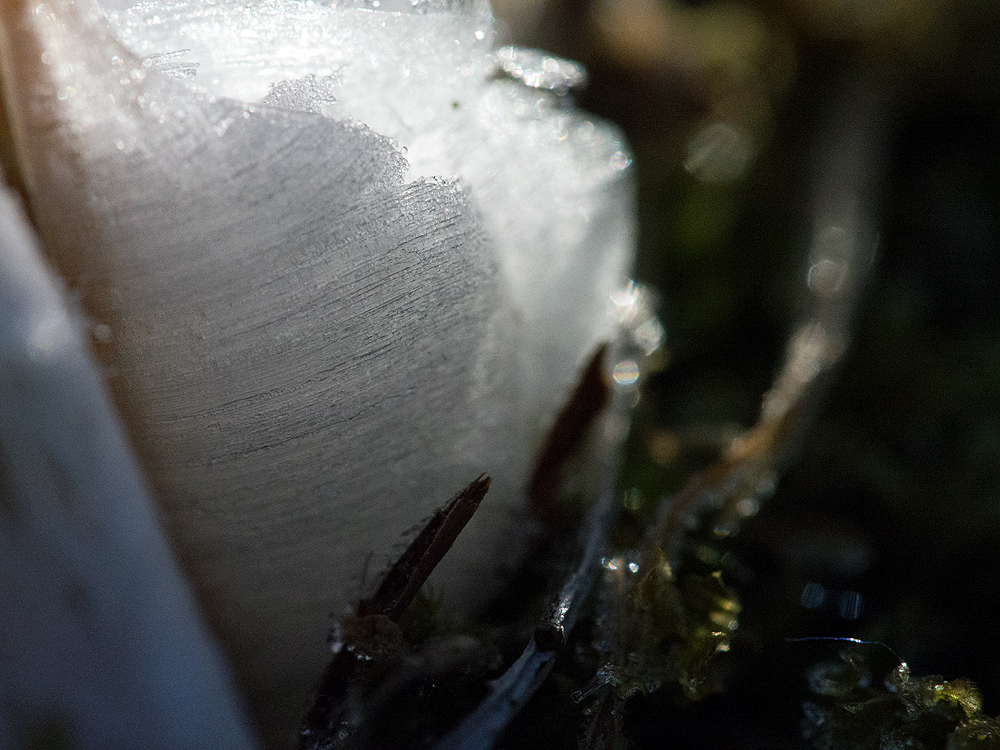

今朝の朝日新聞の天声人語欄に町田市薬師池公園の植物名「シモバシラ」について書かれていたので写真を撮ってきた。薬師池奥のほう「萬葉草花苑」の入口直ぐにこの植物があるのは知っていたが、気温が高くなると融けてしまうので実物は観たことがなかった。植物の根に含まれる水分が氷ってこのような形状になり、自然条件が整えばもっと大きくなるとのこと。車の温度計で外気温0度C。他にも新聞を見たという人が何人も来ていた。

帰り際池のそばの桜の木にカワセミがいた。吐く息も白くなる気温のなか、朝日に照らされたカワセミは羽毛を膨らませて体温を保っているように見える。カワセミに限らず野生動物は厳しい冬を乗り越えなくてはならない。

2017/04/13 鶴見川のカワセミ

2017/04/13 鶴見川のカワセミ

桜の開花もピークを過ぎ時折低温の日もあるが日増しに暖かくなってきた。薬師池のカワセミはあまり見かけなくなって、最近は鶴見川でよく見るようになった。天気が良く散歩がてらカワセミの撮影ポイントで数人の大砲のような超望遠レンズを持った人の隣でカワセミを待ったが、日陰になって暗い。飛んでいる写真を撮りたいがシャッタースピードをあげられない。

岩に止まっているメスは何とか撮れた。目の前をオスの大きなカワセミが上流へ飛び去った。しばらく待ったが来ないのでそのまま帰るのも物足りないと上流へ数メートル行ったところにカワセミがいた。

3月にオリンパスのフラグシップモデルのカメラを購入し、解像度が上がった。

2017/05/11 鶴見川のカワセミ

2017/05/11 鶴見川のカワセミ

前日から10度C以上も気温が上がり普通に歩いても汗ばむ。鶴見川の川べりの草木も高くなり葉も濃くなってきた。これからはカワセミ も見つけにくくなる。鶴見川を上流に上って行くとカワセミが追い越し枝にとまった。飛び立つ瞬間にシャッターを押した。 そのあといつものカワセミポイントで待つ。この頃巣作りが始まり体を洗いに川に飛び込む。

2017/05/18 鶴見川のカワセミ

2017/05/18 鶴見川のカワセミ

カメラの取説を見ていたら、これまで撮っていたAFの方法に誤りがあったのかもしれないと思い、鶴見川のカワセミ撮影ポイントで試して見たが、さほど変わらなかった。ここのポイント は山の陰になっており、シャッタースピードをあげられないので、引き伸ばすとピントがあまい。

2019/02/07 薬師池のカワセミ

2019/02/07 薬師池のカワセミ

薬師池は2015年11月にかいぼりをした後、カワセミを見かけることが少なくなったが、最近また時々みかけるようになった。

2019/10/31 薬師池公園のカワセミ

2019/10/31 薬師池公園のカワセミ

翌日から11月という日紅葉にはまだ早いが、季節は律儀で広葉樹は秋の装いを見せ始めた。翌日からの菊花展の準備も出来ている。

2019/12/29 薬師池公園 年の瀬 のカワセミ

2019/12/29 薬師池公園 年の瀬 のカワセミ

2019年も残り2日となって蝋梅を撮りに薬師池公園へ。日当たりのよい一本のみ咲いていた蝋梅は良い香りがする。この花を見ると次は梅、その次は桜と厳しい冬がいつまでも続かないことを思う。