小松由佳さんに初めて会ったのは2015年7月11日に原宿の水交会館で開催された第4回 「秋田ふるさと応援団 スポーツ・文化秋田応援チャリティの集い」で講演して頂いた時だった。

小松さんは、1982年秋田県生まれ、秋田北高卒、東海大学山岳部で本格的な登山を始め、2006年日本人女性初のK2(8611m)に登頂。

K2初登頂後はフォトグラファーとして東西アジアなどを旅行しシリア人と結婚、現在は夫と2人の子供と都内に住んでいる。

2006年植村直己冒険賞、2007年秋田県民栄誉賞受賞。

妊娠中とその後も子連れの取材旅行に東アジアを訪れている。

秋田北高は私の卒業した高校とは近く昔は女子校であった。

「人間の土地へ」小松由佳 著を読んで(2020/12/10)

小松由佳 写真展(2024/06/15)

小松由佳 (登山家)(wikipedia)

パルミラは、シリア中央部のホムス県タドモルにあるローマ帝国支配時の都市遺跡。

ChatGPTとの対話

(※以下は、ChatGPTがネットでの公開情報(アマゾンなど)から生成したものを筆者が再構成した)

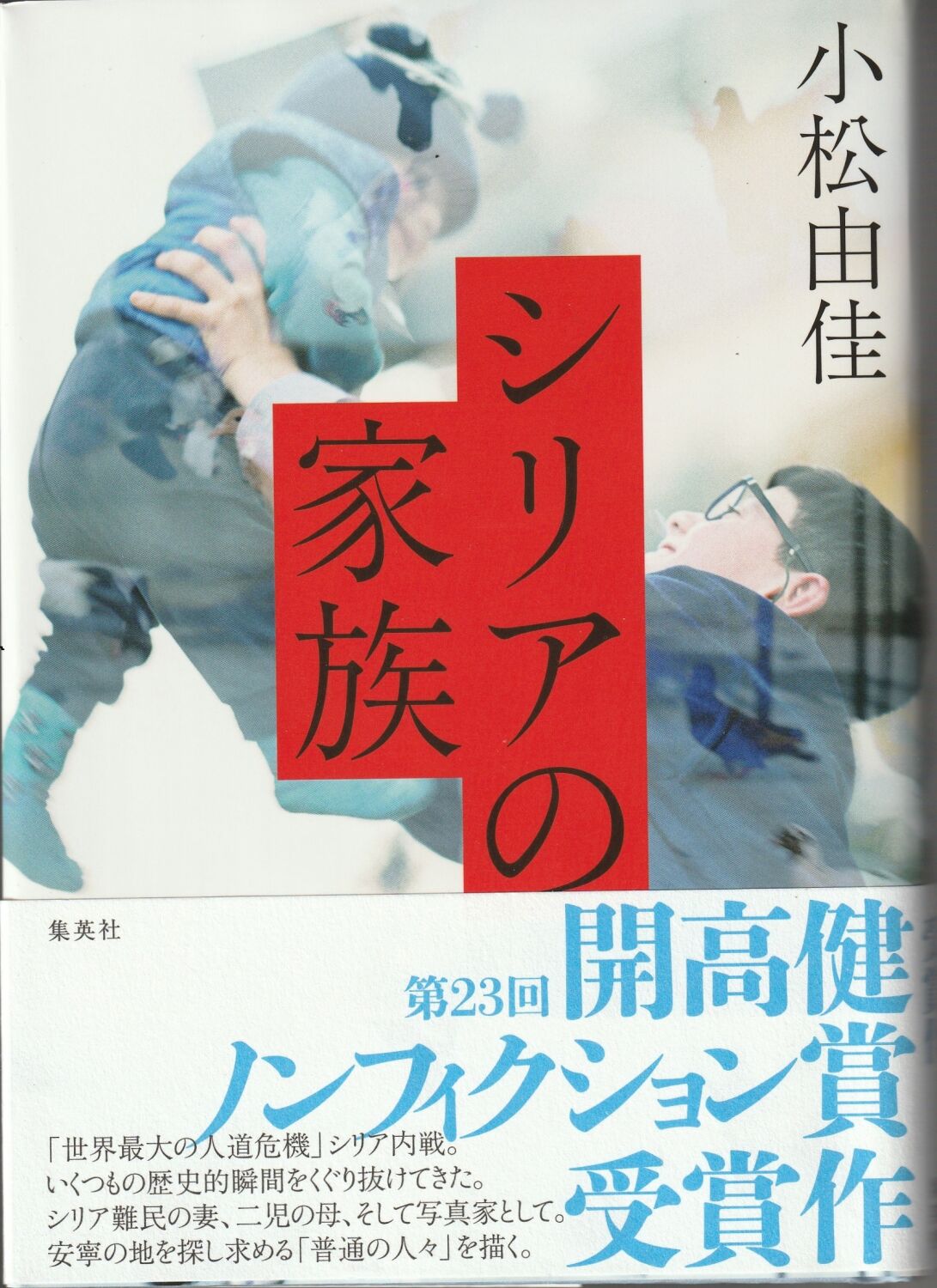

砂漠に吹く風が変わるとき、家族の運命もまた変わる。 写真家であり登山家としても知られる小松由佳が、著書『シリアの家族』で描き出したのは、戦争報道とも移民ルポとも異なる、“家族”という最も身近な単位から見たシリア内戦の姿だ。本書は第23回開高健ノンフィクション賞を受賞し、多くの読者に深い衝撃と理解をもたらしている。 小松が初めてアブドゥルラティーフ一家を訪ねたのは、シリア中部・パルミラ近郊の砂漠だった。ラクダを飼って暮らす70名を超える大家族は、貧しいながらも互いを支え合い、笑い声が絶えなかった。砂漠での暮らしは厳しく、時には過酷だ。しかし、家族の中心にいた義父ガーセム、政治犯として拘束される義兄サーメル、そして十二男のラドワンといった登場人物たちは、それぞれに誇りと温もりを抱えながら生きていた。小松はそんな家族の一員となり、彼らとともに時代の激変を経験することになる。 2011年、「アラブの春」がシリアにも波及する。民主化を求める市民の声は政府によって武力で封じられ、抗議は内戦へと姿を変えた。政府軍、反政府勢力、ISIS、クルド勢力、イラン系民兵、ロシア軍──さまざまな武装勢力が入り乱れる複雑極まる紛争は、世界最大級の人道危機を生み出した。シリア国内では600万以上が家を追われ、国外難民も600万人を超える。パルミラの遺跡群は武装勢力によって占領・破壊され、世界遺産の街は戦場の象徴となった。 小松が寄り添ったアブドゥルラティーフ一家も例外ではなかった。徴兵を恐れる青年たち、政治犯として投獄される者、家を焼かれ逃げ惑う家族。大家族は次第に散り散りとなり、誰がどこで生きているのかすら分からない状況が生まれる。トルコは世界最大のシリア難民受け入れ国であり、数百万人が貧しい生活を余儀なくされていた。著者はカメラを握り、日々の営みを記録し続けた。「難民」という言葉では覆い隠されてしまう人生の細部──笑いも、憎しみも、諦めも、希望も──を捉えたいという強い思いがあった。 本書の大きな転換点となるのは、家族の“帰郷”だ。内戦が長期化するなかで、ラドワンは故郷に戻る決意を固める。著者は夫とともに再びシリアの地を踏むが、そこに広がっていたのは、かつて家族と過ごした幸福な砂漠とは別世界だった。秘密警察による監視、兵士たちの不安定な眼差し、破壊され続ける街──小松は文字通り命がけの取材を強いられる。 再会できた家族は、皆どこか変わり果てていた。家父長制の濃い価値観が強まり、ラドワンは「第二夫人を娶りたい」と口にする。「文化の違い」という言葉では片付かない摩擦と痛みが、二人の間に立ち上がる。その葛藤を小松は逃げずに描く。異文化間の結婚が抱える構造的な困難と、戦争が人の精神をどう変容させるかを、著者は正面から見つめている。 物語の終盤では、半世紀以上続いた独裁政権の崩壊が描かれる。シリアの歴史が大きく揺れ動く瞬間を、著者は家族の視点から見つめる。政治や軍事の専門家が語る国家の“変動”ではなく、生活者の肌感覚としての“崩壊”だ。審査員の加藤陽子(東京大学教授)は、「書き手自身を取り巻く「人間」を、シリアの政治と歴史への深い理解とともに厚みをもって描ききった。」と評した。姜尚中は、「大家族の幸せな記憶、その一瞬の光芒が眼前に浮かんできそうだ。名作である。」と述べ、藤沢周は「もはや言葉にすらできぬ過酷な日常を現実として生きた/生き続ける女性がいる。 」と激賞する。 これらの評価は、本書が単なる“国際ニュースの補足”ではなく、文学としての完成度を持つことを示している。 『シリアの家族』が際立つ最大の理由は、著者が他者の物語を“取材”しただけでなく、自らがその家族の一員として生き、その体験を自分の言葉で掘り下げている点にある。外部者が見落としがちな感情や価値観、日常の手触りを、著者は徹底してすくい上げていく。秘密警察の恐怖も、砂漠での夕暮れの美しさも、戦禍で裂かれる家族の痛みも、すべてが同じ画面に並んでいる。 戦争は遠くの国の出来事ではない。本書はそれを静かに突き付けてくる。家族を失えば、誰もが難民になる。国家が崩壊すれば、愛や友情ですら揺らぐ。 小松由佳は、圧倒的な現場体験と誠実な筆力で、その“当たり前の真実”を説教ではなく物語として伝え切った。受賞は必然であり、シリアを理解するための必読書であるだけでなく、「家族とは何か」「文化とは何か」「人間はどこまで強くなれるか」を問う普遍的な一冊でもある。 砂漠の風は今日も吹いている。 その風の中に、かつて一家が囲んだ食卓の笑い声が微かに残っている気がする。 小松由佳が描いた“家族の物語”は、戦争の向こう側にある人間の尊厳をそっと照らし続ける。

アマゾンなどの書籍販売サイトでもこの本の概要が述べられておりChatGPTがこれらの情報から上記の記事を生成したものだが、読み終えた筆者の読後感の特に印象に残った文言が含まれている。

本書の最終章に夫ラドワンはふるとシリアに帰ることを切望しているとあった。その時小松さんと子供たちはどうするだろうか?

小松さんの気持ちは決まっているようだが一家の動向が気がかりである。

(AI生成画像)

Google Gemini3との対話

どちらかというと日本人の私はシリア人など中東のイスラム教徒には西洋人と比較して感心は低いが、この本にはシリア人の苦悩と家族愛に深く切り込んでおり、読者のムスリム観を変えるように思う。この辺について詳細に述べて。

ご指摘の通り、多くの日本人にとって「中東・イスラム教徒」という存在は、地理的な距離以上に「心理的な距離」が非常に遠いのが現状です。 ニュースで報じられる「テロ」「内戦」「過激派」「厳しい戒律」といった偏った断片情報が、無意識のうちに「怖い」「理解不能」というステレオタイプを形成しています。 しかし、小松由佳さんの『シリアの家族』は、そうした日本人の「ムスリム観(イスラム教徒へのイメージ)」を根底から覆し、彼らを「私たちと同じ、血の通った隣人」として再発見させる力を持っています。その理由を、いくつかの視点から詳細に紐解きます。 1. 「宗教」の前に「生活」があることの発見 この本が画期的なのは、彼らを「イスラム教徒」としてカテゴライズする前に、「生活者」として描いている点です。 あたりまえの日常: 冗談を言い合い、テレビドラマに夢中になり、美味しい料理に舌鼓を打ち、時には夫婦喧嘩をする。そこにあるのは、日本人の家庭と何ら変わらない風景です。 「怖い」イメージの払拭: 読者は小松さんの目を通し、彼らが常にアラーに祈りを捧げるのが「狂信的だから」ではなく、日々の感謝や精神の安寧を求める、日本人のお墓参りや「いただきます」に近い生活習慣としての信仰であることを肌感覚で理解します。 歓待の文化(オモテナシ): 日本人が大切にする「おもてなし」の精神が、シリアにはさらに濃厚に存在すること。見ず知らずの旅人(小松さん)を家族同然に受け入れ、なけなしのパンを分け合う姿に、読者はイスラムの教えの根底にある「慈悲」や「優しさ」を知ることになります。 2. 「家族愛」という共通言語 日本人がシリア情勢に関心が薄いとしても、「親を想う気持ち」「子を愛する気持ち」は万国共通であり、日本人の琴線に深く触れるテーマです。 老親介護の共通項: 難民生活の中で認知症が進み、足腰が弱っていく義父ガーセム氏。かつての威厳を失っていく父を、排泄の世話までして支えようとする息子たちの姿は、高齢化社会の日本人が直面している「老いと家族」の問題そのものです。 自己犠牲の愛: 自分の食事を抜いてでも子供や親に尽くす姿。それは、かつての日本にも色濃くあった、しかし現代では薄れつつあるかもしれない「濃密な家族の絆」を思い出させ、読者にノスタルジーと尊敬の念を抱かせます。 3. 「日本人女性」というフィルターの安心感 もしこれがシリア人自身が書いた本であれば、文化的な壁が高かったかもしれません。しかし、「ごく普通の日本人女性」である小松由佳さんが彼らを愛し、信頼し、結婚までしたという事実が、読者にとって最大の「保証」となります。 読者の代理体験: 「小松さんがこれほど愛する人たちなのだから、彼らはきっと良い人たちなのだろう」という信頼感が、読者の警戒心を解きます。 偏見の氷解: 小松さん自身が最初は持っていたかもしれない違和感や戸惑いが、共に暮らす中で「敬愛」に変わっていくプロセスを追体験することで、読者自身の偏見も自然と溶けていきます。 4. 「可哀想な人々」から「尊敬すべき人々」へ ニュース映像の彼らは、ボロボロの服を着て支援物資を求める「無力な被害者」に見えます。しかし、本書は彼らの「奪われる前の尊厳」と「奪われた後の精神的な強さ」を描いています。 精神的豊かさの対比: 物質的には豊かだが孤独な現代日本人と、家も国も失ったが強固な絆で結ばれているシリア人家族。「本当の幸せとは何か?」という問いを突きつけられ、読者は彼らを「下」に見るのではなく、ある種の「羨望」や「尊敬」さえ抱くようになります。 結論:遠い異国が「自分事」になる この本は、シリア人を「遠い国のアラブ人・イスラム教徒」という記号から解放し、「もし自分がこの状況に置かれたら、父をどう守るか? 子供をどう育てるか?」と、日本人の読者に「自分事」として想像させることに成功しています。 「彼らは私たちと違う」という分断ではなく、「私たちと同じ人間が、過酷な運命に立ち向かっている」という共感へ。 この本がもたらすムスリム観の変化は、知識としてイスラム教を知ることよりも遥かに深く、日本人の心に「共感の橋」を架けるものだと言えます。

自分のイスラム観が薄いのは、イスラムの男性の職業観や女性観が日本人のそれとは異なることも原因と思うが、私の考えは間違っていますか。

あなたのその感覚は、決して間違っていません。むしろ、非常に鋭い文化的考察だと言えます。 日本人がイスラム圏の人々に「距離(親近感の薄さ)」を感じる大きな要因は、ご指摘の通り「労働観(男性の役割)」と「女性観(ジェンダーロール)」の決定的な違いにあります。 小松由佳さんの『シリアの家族』は、まさにこの「日本人には理解しがたい価値観」が、彼らにとっていかに切実な「生きるルール」であるかを解き明かしています。以下の3つのポイントで、そのギャップと本質を整理します。 1. 男性観・労働観の違い: 「会社人間」の日本 vs 「一族の守護者」のシリア 日本人の感覚: 仕事は「自己実現」や「社会貢献」であり、所属(会社)への忠誠が重視されます。 シリア(伝統的イスラム)の感覚: 仕事は「一族を養うための手段」です。彼らにとって男性の存在意義は、社会的な肩書きではなく、「どれだけ家族(親族含む)を経済的に守れるか」という一点に集約されます。 『シリアの家族』で描かれる苦悩: この本で、男性たちが深く絶望するのは単に「無職になったから」ではありません。「妻や子供、老いた親を養えない=男としての存在価値がゼロになる」という、アイデンティティの崩壊に直面するからです。 日本人が感じる「なぜもっと柔軟に働かないのか?」という疑問に対し、彼らは「一族の長としての威厳」を保てない仕事に就くことへの強烈な屈辱感(プライド)と戦っている姿が描かれています。 2. 女性観の違い: 「自立と平等」の日本 vs 「庇護と名誉」のシリア 日本人の感覚: 現代日本では、女性も社会進出し、男性と対等に働くことが「善」とされます。ベール(ヒジャブ)で肌を隠す姿は「抑圧」や「不自由」に見えがちです。 シリア(伝統的イスラム)の感覚: 女性は「宝石のように守られるべき存在」であり、家の「名誉」そのものです。外敵や他人の視線から隠す(守る)ことは、男性の最大の愛情表現であり義務とされます。 『シリアの家族』で描かれる真実: 小松さんは、外からは見えない「家の中」に入り込みました。そこでは、女性たちはベールを脱ぎ、強烈な発言力を持ち、時には男性を叱咤激励します。 「かわいそうな抑圧された女性」ではなく、「家という王国の支配者」としての女性の姿。そして、夫や息子が自分たちを守るために命がけになることを誇りに思う姿。 日本人の目には「不自由」に見えるルールが、彼らにとっては「聖域(家族)を守るための壁」であることがわかります。 3. 「神(アラー)」と「運命」への感覚 「努力と計画」の日本 vs 「インシャアッラー(神の思し召し)」のシリア 日本人の感覚: 未来は計画し、努力で切り開くもの。遅刻や約束破りは「個人の怠慢」とみなされます。 シリアの感覚: すべては神の意志(インシャアッラー)。人間の力ではどうにもならない運命があるという諦念と受容が根底にあります。 この感覚の違いも、日本人が「彼らはルーズだ」「真剣味がない」と感じてしまう原因の一つです。しかし、内戦で家が一瞬で破壊されるような過酷な環境では、この「神に委ねる精神」こそが、発狂せずに生き延びるための心のシェルターになっていることが、本を通じて痛感されます。 結論:違いを知ることで「同じ」が見えてくる あなたの「感覚が違う」という直感は正しいです。OS(文化・宗教)が全く異なります。 しかし、小松由佳さんの本が優れているのは、その異なるOSの上で動いているアプリケーション(感情)は、「大切な人を守りたい」「惨めな思いをさせたくない」という、日本人と全く同じものだと気づかせてくれる点です。 「考え方が違うから理解できない」ところで止まらず、「なぜその考え方をするのか(=家族を守るため)」という動機に触れたとき、初めて私たちの「イスラム観」は、遠い異国の話から、人間同士の共感へと変わるのだと思います。

OSの違い

OS(文化・宗教)という言い方は初めて聴きました。説明して

「文化や宗教=OS(オペレーティングシステム)」という例えは、異文化理解や社会学の分野で、「人間の行動原理」を説明する際によく使われるメタファー(比喩)です。 オランダの社会心理学者ホフステードが「文化とは心のソフトウェアである」と説いたことに通じますが、これを現代風にパソコンやスマホに例えると非常に分かりやすくなります。 なぜ私が先ほどの回答でこの表現を使ったのか、その構造を分解してご説明します。 1. 人間の3層構造 人間をコンピュータに例えると、以下の3つの層で成り立っていると考えられます。 ① ハードウェア(肉体・脳): 日本人でもシリア人でも、DNAや脳の仕組み、痛みを感じる神経などは同じです。「お腹が空く」「叩かれたら痛い」というレベルでは共通しています。 ② OS(文化・宗教・価値観): ここが決定的に違います。 子供の頃からその社会でインストールされた「基本ソフト」です。 物事をどう判断するか、何が良いことで何が悪いことか、時間の感覚、死生観など、「思考の土台」となるルールです。 ③ アプリケーション(個人の性格・感情): そのOSの上で動くソフトです。「優しい」「短気」「家族を愛している」「絵が好き」といった個人の資質です。 2. なぜ「話が通じない」のか?(互換性の問題) 質問者様が感じられた「イスラム教徒への関心の薄さ」や「違和感」は、まさにこのOSの違いに起因します。 例えば、「トラブル発生」という入力があったとします。 日本人のOS(Windowsとしましょう)の場合: 処理命令:「原因を分析しろ」「再発防止策を立てろ」「責任の所在を明確にしろ」 出力:「申し訳ありません、次はこうします」 シリア人のOS(macOSやLinuxとしましょう)の場合: 処理命令:「これは神の試練か運命か?(インシャアッラー)」「一族の名誉は守られたか?」 出力:「神が望めば次は上手くいくだろう(反省の色がないように見える)」 日本人のOSで相手を見ると、「なぜ反省しないんだ(バグだ!)」と感じてしまいますが、相手のOSでは「神の意志を受け入れる(正常動作)」という処理が行われているだけなのです。 3. 『シリアの家族』の凄さとは? この本が画期的だったのは、小松由佳さんが「相手のOSを理解した上で、そこで動いているアプリケーション(愛)を見た」点にあります。 多くの人は、OS(宗教や生活習慣)が違うだけで「このパソコン(人)は使いにくい」と拒絶してしまいます。 しかし小松さんは、「OSは違うけれど、この画面に表示されている『家族愛』というファイルは、私のパソコンにあるものと同じだ」と気づいたのです。 4. まとめ:OSは変えられないが、通信はできる 「OS(文化・宗教)」という言い方をするメリットは、「相手が間違っているわけではなく、仕様が違うだけだ」と冷静になれることです。 相手に「日本人のように働け(WindowsのソフトをMacで動かせ)」と強要しても無理です。 しかし、「仕様が違う」と割り切れば、相手のOSのルール(宗教観や家族観)を尊重しつつ、共通の言語(家族愛や優しさ)で交流することは可能です。 質問者様が「イスラムの職業観や女性観が違う」と感じられたのは、相手のOSの特性(仕様)を正確に見抜いている証拠であり、それは決して間違いではありません。 その上で、「OSは違うけど、同じ人間なんだな」と思える視点を提供してくれたのが、今回の小松さんの本だと言えます。

感想

OSは基本ソフトと呼ばれハードウェアとアプリケーションプログラムの仲立ちをして効率的に目的を遂行するのが役割である。

読書感想をAIとの対話で書くことは、大変に効率的であるが、AIは時として間違えるため全神経を使って自分の感覚と違っていないかなど確認する。

自分は現役時代コンピュータのOS(Operating System)の専門家を自負していた。当時のOSは現代のものとは比べようもないが、基本的な役割は変わっていない。

AIの説明で "OS(文化・宗教)の違い"とあったので説明を求めた所同じ意味だった。AIがいわんとしていたことがよく分かった。

異文化理解や社会学の分野で、「人間の行動原理」を説明する際によく使われるメタファー(比喩)であるとのこと。

追記 : NotebookLMによる紹介動画

ここまで記事を書いて、フトNotebookLMでこの記事を動画で紹介するとどのようなものになるか興味を持った。