佐藤哲男博士のメディカルトーク

5頁

121.諦めについて考える

私の様な超高齢者になると特に大きな夢もなく生きていますが、70代までの方々は毎日の生活の中で悲喜こもごもの問題に遭遇すると思います。そんな時にどの様に対処するか、そんなことについて私の経験を含めて私見をまとめました。

諦めない心

諦めない心とは、困難な問題や課題にぶつかった時、決して逃げようとせずに立ち向かい、何とか成し遂げようとする気持ちのことです。 もちろん、結果として成功しなくても、粘り強い気持ちを持ち続けることが重要になります。

すぐに諦めてしまうことによるデメリットとは?

諦めない心を持てば、多くのことを達成出来る確率が上がります。では、逆に簡単に諦めてしまう癖があると、どういう問題が起こるのでしょうか。まず第一に周囲からの信頼が得にくくなります。例えば、出来ないことをすぐに放り出す傾向があると、仲間からは頼りにされません。仕事や頼み事を任せても、何も達成できない人だと思われて信用を失うからです。信頼が得られないだけでなく、社会人の場合は昇進にも影響を及ぼしかねません。周りから信頼されないことは、自分にとって最大のデメリットであり、自分の将来も暗くします。

諦めない心を持つ人の特徴

何に対しても忍耐力があって諦めない心を持っている人は、どんなことも成功しやすくなります。世の中には逆境で簡単に諦めてしまう人と、なかなか諦めない人がいます。どちらかというと、簡単に諦めてしまう人の割合が多いです。世の中で成功した人の多くはあきらめない人と言われています。物事に諦めない人には次の5つの特徴があります。

1. 一つの事をやり遂げた成功体験を持っている

難題に取り組んで、見事に結果を出した経験は、大きな自信へと繋がります。成功によって得られた自信は、どんな難しい事態に直面しても、「必ず出来る」という確信を伴うので、諦めない心につながります。更に、成功して達成感の喜びもあきらめない精神の原動力になります。

2. 叶えたい夢や目標をしっかり持っている

将来成功した時のイメージを持っていると、途中で困難なことがあっても負けない気持ちを作り出してくれます。目の前の苦労にとらわれずにその先の夢や目標を見据えることで、難しい場面を乗り切る粘り強さを発揮出来ます。

3. 負けず嫌いで何事も最後まできっちりとやり遂げる

世の中の成功者の中には負けず嫌いな人が多くいます。彼らは困難な状況から逃げ出すことは恥だという気持ちから強く取り組む姿勢を引き出します。ただし、単純な負けず嫌いは途中で燃え尽きてしまうこともあるので、具体的な目標もしっかり持つことが必要です。本心から諦めない心を持つ人は、途中で放り出すことをせずに、目標を達成する心構えを持っている人です。

4. 集中力に優れており、一つの物事に対して没頭できる

諦めない人は、難題に取り組む際雑念が無く、一途に頑張れる精神力を持っています。目の前の目標にまず集中することで、成功確率が自然と上がるので、諦めない状況になります。更に、失敗のイメージを最初から排除すると諦めること自体を考えずに済みます。

5. 弱音や不満など、ネガティブな言葉を口にしない

「出来ない」「無理だ」「面倒だ」などの後ろ向きの発言は、気持ちまで負けてしまうことになります。マイナスの言葉やイメージは、モチベーションを下げ、成功から遠ざかることになります。普段からネガティブな言葉を口にしないことは、成功者に多く見られる習慣です。

おわりに

毎日の生活の中にはどうしても打ち勝つことができない場合と、努力次第では達成する場合があります。これらの考え方は年代により大きな差があります。高齢になると頑固になり簡単に自分の主張を取り下げない人が多くなります。これは長年生きてきた中で蓄積した経験に基づくものです。逆に好々爺(こうこう‐や)という老人もいます。やさしくて気のいいおじいさんです。皆さんはどちらになりたいでしょうか。

2023年9月1日

122. 人生の節目

私ごとで恐縮ですが、これまでの長い人生を振り返ってみるといろいろな意味での節目が無数にありました。主なものだけでも修学、就職、結婚、学術活動、退職、高齢者としての過ごし方、などで、最後には終活があります。

一般に、「人生の節目を迎える」という場合は、年齢の一区切りや、人生において誰でも経験する出来事(出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職等)によって区分される生活環境を言います。従って、各人の節目は人それぞれにより異なります。

また、昔から知られている人生の節目には、年代により次の用語で定義されています。

15歳、志学(しがく):「論語」の「吾十有五にして学に志す」からきており、学問に志すこと。

30歳、而立(じりつ):孔子の言葉で「三十にして立つ(三十歳のときに、精神的に自立して、独自の立場に立つようになった)」ということ。

40歳、不惑(ふわく):この言葉の由来は論語からきており、数え年で40歳をさすときの別称。

50歳、知命:論語の中の孔子のことばで、五十歳ごろになると、自分の人生が何のためにあるかを意識するようになるということ。

60歳、耳順(じじゅん ):「「論語の「六十にして耳順う(六〇歳になると、修養が進んで、聞いたことを素直に理解できるようになった)」こと。

70歳、従心(しょうしん):孔子の「七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず」ということばからからきており、自分の思ったままに行動しても、人の道に外れなくなったということ。

平均寿命の短かった室町時代には高齢者を初老、中老、高齢などに分けられていました。この分類によると、初老は40歳です。当時の40歳は既に老齢に入る時期で、還暦・古稀・喜寿・傘寿・米寿と同じく「賀の祝い」にあたり、長寿の祝いのひとつでした。当時50代は中老、それ以上の人は「高齢」と言われていました。

現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。わが国では65歳以上を高齢者、そのうち65~74歳を前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と定義しています。私が子どもの頃にイメージしていた65歳とは悠々自適に隠居生活をしていた老人でしたが、今の65歳は働き盛りです。

最近は定年の引き上げ、定年後の再雇用が進んでおり、そのようなところでは60代はまだまだ現役世代です。70歳が古希と言われるのも現実に沿わなくなっておりました。

長寿祝いの代表である還暦について

● 還暦の起源や由来

還暦が日本において現在のような長寿祝いになった歴史には諸説ありますが、古代中国の儒教からきているという説が有力です。儒教には、長寿を尊ぶ思想がありました。その概念が日本にも伝わり、奈良時代から年齢の10年刻みを祝う行事が始まりました。平安時代にはそれが長寿祝いとなり、貴族の間で普及しました。

そして、鎌倉時代頃に「還暦」という概念が生まれ、室町時代・江戸時代にかけて民間でも広まりました。当時の人々の平均寿命は50歳程度であったため、60歳の還暦は大変な長生きとされ、とてもおめでたいこととしてお祝いされました。

● 還暦はなぜ数え年で61歳か?

還暦はなぜ数え年で61歳なのか。それには、古代中国から伝わった「十干十二支(じっかんじゅうにし)」が関連しています。

十二支とは、よく知られている子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥のひとめぐりです。人は生まれてから60年目で、この十干十二支の組み合わせが一巡します。

還暦を数え年で祝うことが多い理由としては、明治時代頃までは日本人の間に「誕生日」という概念がなく、年が明けると皆一律に一つ年齢を重ねる「数え年」が一般的だったということが大きいからです。また、生まれた年は現在のような「0歳」ではなく「1歳」とされていました。そのため還暦祝いも、数え年で61歳の方を対象に正月などに行われました。満年齢が一般的となった現在においても、重要な節目のお祝いであった還暦に関しては数え年で祝うという風習が引き継がれているのです。

現在では、還暦は敬老の日や誕生日でお祝いすることが主流ですが、「満年齢」「数え年」どちらでお祝いしてもよいとされています。

● 赤い「ちゃんちゃんこ」をご本人に着てもらう

還暦を迎えた方は、赤い「ちゃんちゃんこ」を着てお祝いしてもらう、という古くからの慣習があります。昔から、生まれたばかりの赤ん坊の産着に赤い色が多く用いられていたことから、赤いちゃんちゃんこには「赤ん坊のようにもう一度生まれて、再び新しい人生をスタートさせられますように」という願いが込められています。また、赤い色には魔除け・厄除けの力があるとされていることも理由のひとつです。

おわりに

長い人生においては毎日が人生の節目かもしれません。あるいは一年一年が節目かもしれません。それは人それぞれにより異なります。人生を春夏秋冬に例えると、春は人生の準備期間です。そこで十分な準備ができないと、夏を楽しむことができなくなります。夏に元気で過ごすことができなければ秋の実りも期待できないことになり、続く冬の生活も期待できなくなります。他人と良い関係を作ることも、たった一度限りの人生を幸せに生きるために必要なものと思います。

2023年10月1日

123. 戦争と宗教の国イスラエルへ

はじめに

現在イスラエルと隣国パレスチナのガザ地区で戦争が続いています。私は1998年にイスラエルを訪れました。その詳細は私の旅行記「旅のこぼれ話」の第8話に掲載しました。イスラエルなど中東は昔から小さな戦争が絶えない地域です。私がイスラエルを訪れた時も周辺国との争いが続いておりましたが、市内は一見平穏な状態で、民家が連なった細い通りでは若者たちが楽しそうに語り合っていました。今回はパレスチナとの激しい戦争になる前の平和なイスラエル、エルサレムなどを知って頂きたいので、旅行記の一部を掲載致しました。

エイラット

1998年1月にイスラエルのエイラットで国際会議があり、初めてイスラエルへ旅をしました。イスラエルは昔から戦争が絶えない国であること、三つの宗教が同居している珍しい土地であることもあって、物好きな私にとっては大変興味をもって成田を出ました。

ドイツのフランクフルトで一泊後、翌日イスラエルのテルアビブの空港で、今回の会議に出席する欧米の仲間と久しぶりに再会しました。そこから会議が開催されるエイラット行きに乗り換えるため搭乗口へ行って驚きました。搭乗のための検問が異常な程厳しい。そこでは十数項目にわたる質問を一人15ー20分かけて行っていました。

(1)どこから来たか、(2)どこへ何の目的で行くか、(3)その会議の内容は何か、(4)出席者は何名か、(5)会議での主な議題は何か、(6)その会議でどんな効果が期待されるか、(7)その会議は誰が主催するのか、(8)今回の旅行は一人かグループか、(9)ツアーの責任者はだれか、(10)何かお土産を持っているか、その価格は(11)ホテルの名前は、(12)職業は何か、(13)イスラエルには何日間滞在するか、などなどである。

この質問攻めも無事通過してようやく搭乗し、1時間後エイラット空港に着きました。ここはイスラエル国の最南端で唯一紅海に面した港町です。街の中は世界中からの旅行客で賑わっていました。

エイラットでの2日間の会議は予定通り終了し、翌日は朝8時半にホテルを出発してエルサレムへ3時間かけて車で移動しました。ガイドの話では途中広い砂漠を通るので強風に注意する様にとのこと。その場所に行ってみると正に荒野と岩山が続き、この砂漠でキリストが受難したと伝えられている乾燥荒涼な砂土の荒地でした。

死海

マサダ要塞

途中、よく知られている観光地の死海では1時間の休憩を取り、湖で身体が浮く経験をしました。その後、マサダ要塞を見学しました。

マサダ要塞はイスラエルの国の中ではエルサレムに次ぐ人気の観光地です。2001年にはユネスコの世界遺産になりました。ここでは2時間ほどローマ時代の遺跡を堪能し、エルサレムのホテルに着いたのは午後6時頃でした。

エルサレム旧市街

エルサレムの市内は旧市街と新市街に分かれており、旧市街はイスラム教地区、キリスト教地区、ユダヤ教地区に画然と分かれており、その境界は極めて明確に区切られています。住民もそれぞれの宗教の地域内で生活しており、お互いに反目することなく平穏に暮らしていました。しかし、今回のパレスチナとの戦争により宗教間の対立で、あの荘厳な宗教の町が戦火の中にあり誠に残念なことです。日本の様な単一宗教の国では中々理解できないことですが、西洋の歴史の中では宗教の争いが命をかけた戦争にまで発展した例は珍しくありません。

ここでイスラエルの三つの宗教について簡単に解説します。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教はすべて一神教で、それぞれの信者は唯一の神を祈ります。それに対して日本では、クリスマスイブの夜はどんちゃん騒ぎをし、新年は初詣で神社へ、仏事のときはお寺へ行くなど、神社仏閣おまけに教会まで含めて八百万の神の国です。

イスラム教の信者は一日5回、聖地メッカの方角に向かって礼拝することが義務付けられています。彼等は世界の何処にいてもひざまずき、メッカに向かって礼拝します。土は世界何処までも続いているので、同じく膝をつくことによってイスラム教信者同士が兄弟としての連帯意識を持つというのが彼らの信条です。ちなみに、私が大学に在職中に留学生としてイスラエルから来た学生は、研究室の前の廊下のすみに布切れを敷き、一日5回の礼拝を絶やしませんでした。1年1回の断食(ラマダン)の月には、日の出から日没までは絶食、絶水します。日没後に1日1回の食事をとりそれが1ケ月続きます。ラマダンが終わった日には盛大なお祭りが行われます。

嘆きの壁

ユダヤ教の信者が多く集まるのはイスラエル市内の「嘆きの壁」です。ここは一年中世界各国からの観光客でごったがえしています。ユダヤ教の信者は独特の帽子をかぶっています。私も「嘆きの壁」に触れようとしたら、そこにいた案内人らしい人に紙製の帽子を渡されました。これをかぶらないとユダヤ教以外の観光客は壁にふれることは許されません。壁に続いた洞窟の中では多くの信者が敬虔な祈りを捧げていました。

聖降誕教会

今回の旅の中で私の最大の関心事はエルサレムから10km離れたべツレへムを訪れる事でした。イスラエル滞在の最後の日は雪も止み晴れた朝を迎えたので、隣国パレスチナにあるベツレヘムへホテルからタクシーで40分ほどかけて行きました。

ここはキリスト生誕の地で、世界中からキリスト教信者が集まっています。日本でも大晦日の夜にこの場所からの中継を見る事があります。ここでの圧巻は、2000年前にキリストが誕生したと伝えられている洞窟のある聖降誕教会です。また、この一角にはギリシャ正教とキリスト教の聖カテリナ教会の建物が隣り合っています。違う宗教の教会が隣り合って、しかも何の不自然も感じないのは、宗教に対する共通の考え方があるからでしょう。感慨にふけている間に2時間が過ぎ、あわててタクシーでホテルに戻りました。

翌朝、イスラエルから出国するためにテルアビブの国際空港へ行って驚きました。空港のロビーには多くの兵隊が警察犬を連れて隅々までチェックしています。正に厳戒体制でした。私が食事のためにテーブルから離れたところにトランクを置いたら、「これは誰の持ち物か」と兵隊がその近くの人々に聞いて回っているのには往生しました。以前からイスラエルへ行く機会を狙っていた私にとっては、今回の旅行は正に生涯忘れられない経験となりました。

おわりに

毎日の新聞、テレビ報道によると、イスラエルとパレスチナの戦争により平和な街が破壊され、罪のない一般市民が戦禍に遭っていることに、深い悲しみを感じています。今回の戦争には中東の諸国、中でもイラン、イラク、アラブなどが直接的、間接的に関わっています。1日も早い停戦を祈っております。

2023年11月1日

124. 病気になった時あなたはどうしますか

私は2−3日体調が悪い日が続くと、街の薬局の薬を使うことは少なく、専門のクリニックへ行くことにしています。喉が痛い時は近くの耳鼻咽喉科へ、胸が痛いと循環器内科へ、目尻が痛んだ時は眼科へ、などなど早めに専門医に診察してもらうことにしています。専門医の診断の結果を聞くと安心します。診断の結果、さらに治療を要するときには他の大病院を紹介してもらう。私は病気の時は自分で判断したり悩まないで医者に相談することにしています。医者は病気の診断、治療の専門家です。たとえ「ヤブ」であってもそれなりに専門の教育、経験を持っています。

ちなみに、「藪医者」の語源は、草木が生い茂った「藪」とは直接関係なく、もともとは「野巫(やぶ)」と書いたとされています。 「野巫」とは、まじないを使ったあやしげな治療しかできない田舎の医者のこと。 昔はまじないもれっきとした治療法だったが、医学の進歩に伴い、まじないに頼る治療法はバカにされるようになったことに由来します。

医者の選び方、見極め方

最近の医師は患者の診断の時に目の前の電子カルテが書いてあるパソコンから目を離しません。従って、パソコンと向かい合っている時間が長くなり、昔のように患者と対面で話しながら診察することが少なくなりました。

「何でも気軽に話せる」ことが、かかりつけ医としての重要な条件の一つです。さらに、患者との相性が何よりも大切です。それには実際に医師と会って自分や家族が確かめるのが一番です。「医師」も人間ですし、いくら高い医療技術を持ち合わせていても、患者との相性が合わなければ 「何でも気軽に話せる」雰囲気にはなれません。それには、これまでにかかった人々の意見を参考にすることがかかりつけ医を決める大切な条件と言えます。

かかりつけ医との付き合い方

かかりつけ医を決めたら、診療を通して医師と信頼関係を築く事が大切です。検査・入院といった専門的な治療が必要になり、大規模の病院を紹介してもらったときにも、その後の経過(診断結果、処方された薬など)についても報告する事が重要です。このような心がけは、その後の健康管理に役立つばかりでなく、お互いの信頼関係を深める事ができます。

怒る医者は良医とは言えない

医者と言えども一人の人間です。医者を選び基本は「人間的に尊敬できる良い医者を選ぶことです。 患者を怒る医者はよくありません。

患者:「風邪をひいたようですが?」

医者:「風邪をひいたかどうかは、医者が判断するものだ。風邪をひいたとわかっているなら、 医者にはかからなくていいよ。」

肝臓が悪くてお酒を控えるように言われている患者が、お酒を大量に飲んでしまったとき、

医者:「いくら注意しても少しも医者の言う事を聞かないね。悪くなっても僕は知らないよ。」

このような医者は、腕が良くとも頭が良くとも、医師としては失格です。

患者を“叱る”のは時にありうることですが、患者を“怒る”のはあってはならない事です。また、難しい医学用語や言い回しをたくさん使って説明する医者は良医ではありません。患者にわかるような言葉で丁寧に説明してくれる医者が良い医者です。

医者が診断をいやがるとき

医者は自分の専門的経験に基づいて患者のいうことを聞きながら最良の治療法を考えます。問題は患者の症状が自分の専門外のときです。内科でも心臓と胃、腸では専門が違います。しかし、内科と看板を出している街のクリニックの医師は、自分の経験に基づいて診断し、薬を処方します。色々会話している中で、医師は最初は丁寧に話していますが、その後患者が「結局、私の病気の原因はなんでしょうか」と質問すると、「それは私の専門ではないので、専門の先生を紹介します」と言ったりします。患者がしつこく質問すると、医者はイライラしてだんだん言葉が慇懃無礼になります。そんな状態になったときには「これ以上聞くなよ」というのが医者の本音ですのでそれ以上の質問をしないほうが無難です。

診断は経験に基づいてる

医者の診断は経験に負うところが大きいです。「この治療で絶対に治る」、「必ず効果がある」、「間違いなく」など、良医は口に出しません。特に内科の場合は、患者のいうことが曖昧な場合は、医師は自分なりに判断します。医者の誤解を防ぐために、いつから、どの部位が、どの程度の痛みか、など具体的に伝える必要があります。

内科の医師は患者の訴えを聞いて自分のそれまでの経験に基づいて病名を推測しなければなりません。例えば風邪だと思っても初期の段階では「風邪です」と断定はできず、風邪の可能性が高いとしか言えないのです。従って、一般的に使われる解熱剤、咳止めなどを処方して一週間後に再度様子を見るのが通常の診療です。その判断が的中した時には、症状がだんだん回復し治療の効き目が出始めます。そんな時、その医師は頼りになる医師として評価されます。

頼れる「かかりつけ医」を探すポイント

話をよく聞いてくれる

患者の思いや不安に対して否定しない

これまでの病歴を詳しく見てくれる

パソコンにばかり向き合っていないで、患者と対面して話を聞いてくれる

大病院との連携がとれていて、必要であれば適切な医療機関を紹介してくれる

望んでいる人生設計の相談に対応してくれて、病状を考慮して最期を迎えることを支援してくれる。

自分に合った病院、医師の選び方

病院の選び方のポイントは、病院や医師を信頼できるかどうかが重要です。特に手術を必要とする大きな病気や、長期にわたり治療が必要な病気の場合、病院や医師との信頼関係が成り立たないと、治療にも影響が出るので、しっかりと自分にあった病院を選ぶ必要があります。

下記はある団体が533人を対象に希望する病院の選択についてとったアンケートの結果です。優先順に列記します。

1位 通院しやすさ(時間・場所)(420人、84%)

2位 家族や知人の口コミ(261人、52.2%)

3位 診療実績(210人、42.0%)

4位 施設や設備のきれいさ(119人、23.8%)

5位 医師の経歴(104人、20.8%)

6位 口コミサイトの評判(95人、19.0%)

7位 提携先病院の数(69人、13.8%)

8位 施設の規模(45人、9.0%)

9位 その他(21人、4.2%)

10位 設立からの年数(18人、3.6%)

11位 医師の出身大学(学部)の偏差値(16人、3.2%)

12位 医師の知名度(メディア露出が多いなど)(12人、2.4%)

13位 雑誌の病院ランキング(6人、1.2%)

訪問診療

最近は高齢者の増加に伴って、自宅で介護医療を受ける老人が増えました。これらの患者は、地方自治体により要支援、要介護の認定を受けています。医師が1週間ないし2週間に1回の割合で定期的、且つ、計画的に訪問し、診療、治療、薬の処方、療養上の相談、指導等を行っていきます。訪問医師の他に、ケアマネージャーとの契約内容に応じて、看護師、ヘルパーなどが随時訪問します。

医師は患者やご家族の方からご相談を受けた時点で、これまでの病歴、現在の病気、病状などを詳しく伺うとともに、関係医療機関などから情報収集を図ります。その上で、どのような治療を受けられたいか、ご家族の介護力や経済的な事情なども伺いながら、診療計画、訪問スケジュールをたてていきます。

なお、急変時には緊急訪問に伺ったり、入院の手配を行ったりするなど、24時間体制で在宅療養をサポートするのが、訪問診療の特色です。

訪問診療は医師と家族の診療に対するコミュニケーションが何よりも大切で、コミュニケーションが取れず診療が一方的になったり、相性が合わないと判断した場合や、信頼できないと感じ不安や負担に思うような事があれば、介護医療を統括するケアマネージャーに伝えて医師を変えることも必要です。

おわりに

毎日の生活の中で突然体調が悪くなったときに、近くのかかりつけのクリニックへ駆け込むことは、病気の原因を明らかにすることができて患者本人にとっては心身共に安まることです。夜間やかかりつけ医が休診の時は、地元の夜間救急診療や救急電話相談などに連絡して緊急の事態を解決することが必要です。

今年も間もなく終わります。2023年も拙文をご笑覧頂きまして有り難うございました。

よい年末年始をお過ごしください。また来年もどうぞよろしくお願い致します。

追記

本文に関連した内容として、本シリーズ「97話 医者の見分け方」もご参照下さい。

2023年12月1日

125. 母と子の絆

昔から「十月十日(とつきとおか)」と言われているように、妊娠期間は約10カ月間です。この間、母親と胎児は文字通り一心同体で生活しています。というよりは、胎児は母親の体の一部です。

母と子供の絆は強い。それは医学的に妊娠した時から始まります。胎児は子宮内で自分の力で積極的に成長する機能を持っていません。そのため、妊娠すると子宮内に胎盤が形成されて、そこには母体からの血液を貯めるための血管が満たされています。その血管は母体と胎児の間の連絡通路である臍帯(へその緒)を通して母体の血液内の栄養分や酸素が胎児に供給されることにより成長します。胎児はもっぱら母体からの栄養素、酸素の供給に依存して成長するのです。つまり、母と子の相互の働きかけは、すでに胎児期に臍帯を通じてストレス・ホルモンを介して始まり、出産の前後に最高潮に達します。出産後は五感によるメッセージが加わって、母子間の相互の交流は深まります。

なぜ子供は親に似るのか

生物の細胞の遺伝子が両親の生殖細胞である卵子や精子を通じて子に伝わることにより子は親に似ることになります。父親と息子、母親と娘の相関は相関係数0.5と明らかな相関があるようで、父と娘、母と息子は0.3の相関があるとのことです。

知能は遺伝子の影響が大きいと考えられてきました。 しかし近年の研究により、頭の良さは先天的よりはむしろ後天的なものの影響の方が大きいことがわかっています。慶応義塾大学(行動遺伝学専攻)の安藤寿康名誉教授によれば、IQはおよそ5割が遺伝の影響を受け、残りの5割のうち3割は家庭環境が影響するそうです。

親子で遺伝する特性

遺伝とは親の特徴が子へ受け継がれる現象で、ヒトの遺伝子は25,000種類以上あります。親から子へ遺伝するのは以下の2種類が知られています。

• 容姿などの外見的遺伝

• 性格などの内面的遺伝

1.容姿などの外見的遺伝

身長

子の身長の8割が親からの遺伝の影響を受けます。しかし、完全に親と同じ身長になるとは限りません。遺伝要因の他に、環境要因も身長を決める要素の1つだからです。

顔つき

これも遺伝します。一般論として、男性は母親、女性は父親に顔が似るといわれていますが、今のところ科学的に証明されてはいません。

2.性格などの内面的遺伝

性格の50%が遺伝で、残りの50%が環境によるといわれています。性格は両親から受け継ぐことが多いです。

例の1つとしてセロトニン分泌に関わる遺伝子があります。セロトニンとは精神を安定させる働きをもつ神経伝達物質です。セロトニンが少なければ、イライラや不安が拭えないなどの精神の不安定がみられます。近年、セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれて、やる気や幸福感につながる脳内神経伝達物質の9割であることが明らかになっています。また性格は、育つ環境によって大きく変化します。仮に同じ遺伝子をもっていたとしても、親の育て方次第で大きく性格が異なります。

寿命は遺伝するか

4億人以上を対象とした大規模な「家系と寿命」に関する研究結果によると、夫婦で長生きする程度が似ることから、環境が遺伝子よりも重要であることがわかりました。遺伝子が寿命に及ぼす影響は7%以下であるとのことです。

夫婦間の類似性は、異性の兄弟間よりも高くなっていました。考えられる理由は、夫婦は同じ屋根の下で暮らすため、食事や生活環境を共有するということです。

母親が子を思う心。子が母親を慕う心。

1.野口英世の母親の手紙

母親が子を思う手紙のなかに野口英世へ宛てた母親の手紙がよく知られています。福島県の猪苗代の野口英世生家には母シカが英世に宛てた手紙が展示されています。シカは幼いころ、文字を覚えはしましたが、その後ほとんど文字を書く機会がありませんでした。後に英世は母が字が書けるとは知らなかったと語っています。

「はやくきてくたされ はやくきてくたされ いしよのたのみてありまする」(早く帰って来てください。早く帰って来てください。一生のお願いです。)と、長い年月会うことができない英世に、一目会いたいという気持ちを切々と綴っています。手紙を受け取った英世は、1915(大正4)年に15年ぶりに帰国し、母との再会を果たしました。約2か月間滞在し母シカは英世とともに過ごす時間を「まるでおとぎの国にいるようだ」と語っています。

11月4日に英世は、横浜からニューヨークへ戻りました。そして、その後二度と日本の地を踏むことはできませんでした。

2.特攻隊隊員が母親に宛てた手紙

私の年代の人間にとって母親と息子との絆を綴った手紙としては特別攻撃隊員(特攻隊)の遺書を忘れることはできません。

特攻隊は、太平洋戦争中に編成された特殊部隊で、片道分だけの燃料を積んで敵の艦船を爆撃する攻撃隊です。

隊員は自分で志願した20歳そこそこの若者です。それらの隊員は国や家族を想い、尊い命を犠牲にして戦地へ向かいました。

彼らの本音や母親に宛てた想いがつまった手紙が数多く残されています。その中でいくつかの例を挙げます(紙面の都合で文章は一部省略しました)。

・相花信夫(享年18歳)

母上様御元気ですか。永い間本当に有難うございました。我六歳の時より育て下されし母。継母とは言え世の此の種の母にある如き。不祥事は一度たりとてなく 慈しみ育て下されし母。有難い母 尊い母。俺は幸福であった。ついに最後迄「お母さん」と呼ばざりし俺。幾度か思い切って呼ばんとしたが 何と意志薄弱な俺だったろう。母上お許し下さい。さぞ淋しかったでしょう。今こそ大声で呼ばして頂きます。お母さん お母さん お母さんと。

・茂木三郎(亨年19歳)

僕はもう、お母さんの顔を見られなくなるかも知れない。お母さん、良く顔を見せてください。しかし、僕は何んにも『カタミ』を残したくないんです。十年も二十年も過ぎてから『カタミ』を見てお母さんを泣かせるからです。お母さん、僕が郡山を去る日、自分の家の上空を飛びます。それが僕の別れのあいさつです。

・広田幸宣(亨年21歳)

母上様 たびたびのお便りうれしく拝見致しました。この前の便箋7枚の手紙を見ては涙がとめどなく頬を伝わりました。金送りましたが、こんなに喜んでいただけるとは思いませんでした。神様などへ備えなくともよろしいですから、すぐ用立ててください。少し金持ちらしくやってください。財布が底抜けにならぬよう一ケ月に一回は必ず補給します。(中略) 私は貯金はこちらでたくさんやっていますから、送った金はぢゃんぢゃん使ってください。(中略) みかん着いたそうで何よりです。できたらもっと送りませう。玉ちゃんにも小遣いできるだけ送りますからお嫁に行く日の貯金に、お母さんの書いて寄越されたことも近い中にあるかも知れません。今度、金が自由になったらゆっくりと面会に来られないですか。やがては泊りもありますし、来ますし、共に寝ることもできるわけです。汽車は酔わなければ良いのだがなぁ。トランク要るなら送っても良いです。ではお体大切に。 ベッドの中で 懐かしい母上様、かぁちゃんよ!!

おわりに

人づくりの原点は母と子の絆にあるとされています。子供は毎日の生活の中で、両親を見ながらその生き方を学び取り、少しずつ人間的に成長していきます。ところが、核家族化が進み、共働きが一般化する中で、こうした「人づくり」の基盤が見失われてきました。

さらに憂慮すべきことは、職業を持つ女性が子育てよりも仕事に重点をおいたため、母と子の絆が薄められつつあるという現状です。

2024年1月1日

126. 高齢者との付き合い方

高齢者の身だしなみ

高齢になると身なりに関心がなくなります。恐らく高齢者の身だしなみには誰も関心がないだろうと思い込みがちですが、意外に多くの人々が注目している様です。自省を込めて言うならば、男性の中には、身なりに無頓着な人が少なくありません。清潔感がないと相手に不快感を与えてしまいます。例えば、髪、ひげはだらしない印象を与えないようにしたいものです。私事で恐縮ですが、普段は無口だった私の母は生前に、無精髭は不潔に見えるので、「年をとっても髭だけはよく剃る様にしなさい」と注意されました。基本的に「身だしなみ」とは、相手に不快感を与えないように気を遣うことだと思います。

高齢になると怒りやすくなる

最近、高齢者の方が駅や病院などで暴力を振るう、暴言を吐くなどの犯罪がマスコミに報道されることが増えています。そのため高齢者に対して、若い世代の反感の声も強まりつつありますが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

高齢者が怒りやすいとされる要因の一つに加齢による性格の変化があります。急に怒ったり、些細なことで暴言を吐いたりする高齢者が少なくありません。ここでは「怒りやすくなる原因」と「怒りやすい高齢者への対応」について考えました。

怒りやすくなる原因

人間の「怒り」の感情は脳の「大脳辺縁系」という部位で起こります。その「怒り」を抑制する機能は頭の前部にある「前頭葉」が担っています。ところが前頭葉は、加齢とともに働きが低下し、さらに高齢になると前頭葉が収縮して、判断力や感情の抑制力が低下します。抑制する力が弱まり、怒りを抑えられないことが、外から見ると老人はキレやすいと捉えられてしまいます。

高齢者がキレやすくなる病気

高齢者がキレやすくなる病気の一つに「認知症の初期症状」があります。感情のコントロールが難しくなることで、キレやすくなります。さらに周りの状況を理解して把握することが困難となり、イライラしたり怒りっぽくなったりする症状がみられます。突発的に大声を出して叫ぶ患者もいます。また、認知症の症状が進行すると今まで出来ていたことができなくなります。そのことを周囲から指摘されることでプライドが傷つき、感情が高まってしまうケースも少なくありません。

1.認知症による不安や猜疑心によるもの

認知症の方は、今までできたことができなくなるときや、物忘れがひどいときにはイライラして家族や周りに当たってしまうことがあります。相手を疑う気持ちが強くなり、人を信頼できなくなる傾向も見られます。被害妄想や強迫観念が強くなって、常に「どうしたらよいだろう」「怖い」などを口にします。

また、高齢者の認知症患者の中には、「ある状況に対して、衝動や感情を抑えることができなくなることがあります。これを「脱抑制」と言います。脱抑制の可能性がある人は、感情のまま行動してしまいます。常識的に人前ではマナーを守って、社会的に外れないようにコントロールしようとする抑制ができなくなります。具体的には後先を考えない行動や、突然泣き出したり怒ったりして感情を出す症状が現れます。

2.感情失禁で怒りが表に出やすくなる

高齢者の場合、感情のコントロールができないと、ちょっとした刺激で喜怒哀楽を急激に変化させて表現する状態になることがあります。これを「感情失禁」または「情動失禁」と言います。脳卒中や脳梗塞などで脳の神経細胞が破壊され、高次機能障害になってしまった方に多く現れる症状です。

怒りやすい高齢者への対応

怒りやすくなっている高齢者を鎮めるためには、次の3点が役立ちます。

1.人間関係を広げるきっかけをつくる

定年を迎えると、仕事を通して人間関係がなくなる男性が多いことから、社会的孤立に陥る傾向が強くなります。そこで、常に新しい人と出会い、新しい行動を取り入れていくことが、脳を刺激し心を穏やかにするために必要です。仕事以外でも、趣味や地域の友人を作ることができれば、定年後の日常生活で人とのコミュニケーションをもつことができます。夫婦や家族で地域のボランティアに参加したり、習いごとの教室に通うのも有効です。

2.家族が主体的に関わりをつくる

現役で会社勤務をしていた時に友人や知人を作らずに仕事に没頭した人は、老後を一人で過ごす可能性が高くなります。このような場合は、家族でコミュニケーションを取れるかどうかが重要です。昔の同僚など誰かと話をする機会を持つことで気持ちが落ち着くことも多くなります。

3.話を受け入れる態度

社会人として他人とのコミュニケーションを円滑にするには、高齢者の方の意見を尊重するといった、人生の先輩として敬う姿勢を心がけることが必要です。高齢者は、いままで多種多様な経験をしています。長年生きてきた中で培ってきた人生経験とプライドがあります。同じ話を何度も繰り返す、言葉を間違えることがあっても、否定したり怒ったりしないで、そのままを受け入れることが必要です。高齢者の方は昔頑張った仕事について質問すると、喜んで教えてくれます。これも高齢者と良好なコミュニケーションをとる手段の一つです。

おわりに

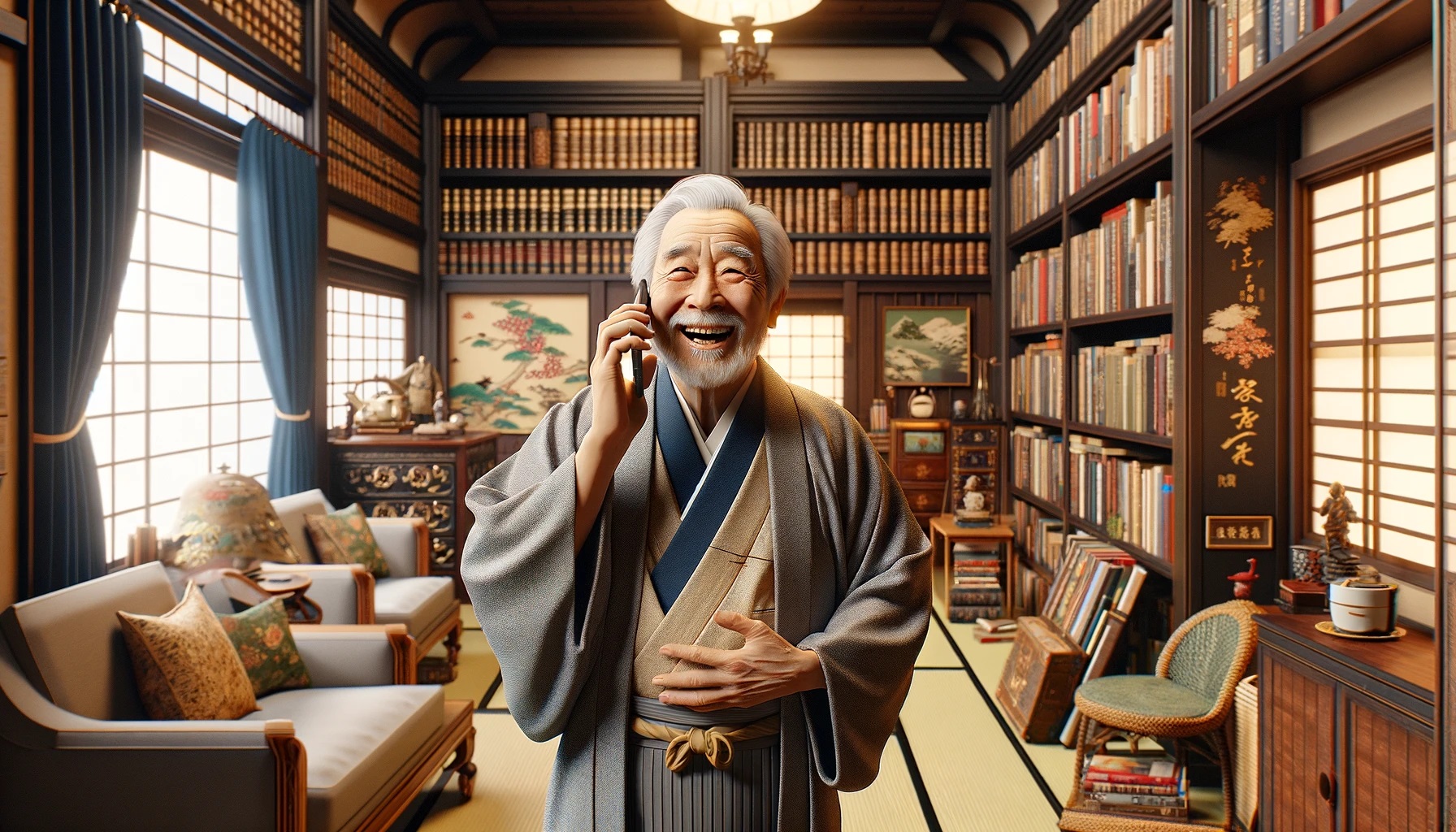

高齢者が怒りやすい背景には、孤独感や不安が存在していることが少なくありません。周囲の人々が関係を持つことを拒否してしまうと、うつ病や認知症になる可能性もあります。高齢者の孤独感は加齢とともに増加します。その原因は友人が他界したり、交流が徐々に薄れたりすることによります。高齢者の場合、まずは少しずつでも友人や知り合いとのコミュニケーションをとることです。それにより気持ちを和らげることができます。私の場合、特に急用がなくともできるだけ毎日友人、知人の一人と電話で話し合うことにしています。こちらから一方的に電話しますので先方は迷惑かもしれませんが、彼らはすでに現役を離れて70−80歳、90歳ですので有難いことに雑談に付き合ってくれます。今後ともよろしくお付き合いのほどお願い致します。

2024年2月1日

127. 強いストレスは認知症の原因になる

総務省統計局 によると、2023年9月現在の高齢者人口は3,623万人、高齢者人口率は29.1%となりました。超高齢社会が進むと深刻なのが認知症です。

認知症の高齢者人数の推移

平成29年度厚労省の高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%だったのが、2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。認知症の主な要因の一つは加齢にあることから、超高齢社会では誰も認知症になりうる環境です。

認知症とは?

「認知症」とは、「正常に発達した知能(脳)に何らかの原因で記憶・判断力などの障害が起き、日常生活がうまく行えなくなる病的状態」を言います。単なるもの忘れとは違って、明確な脳の病気です。その結果、社会生活あるいは職業上に明らかに支障をきたし、それまでの能力が明らかに低下した状態です。現在では日常的に“認知症”という言葉を使っていますが、医学的には “認知症”は病名ではなく、患者に見られる共通の症状を表す名称(症候群)です。

認知症の原因

脳の萎縮

認知症は原因によって(1)アルツハイマー型認知症、(2)脳血管性認知症、(3)レビー小体型認知症の3種類に分類されます。

1.アルツハイマー型認知症

脳は加齢とともに徐々に萎縮します。萎縮の速度には個人差があり、その速度が速いとアルツハイマー型認知症の原因になります。また、アミロイドβ(ベータ)という化学物質が脳内に貯留するとさらに進行します。また、脳の記憶をつかさどる「海馬」(かいば)が萎縮することで、もの忘れなどの記憶障害が起きます。

2.脳血管性認知症

脳梗塞、脳出血などで脳の血管が一時的に詰まったり、怪我で脳の機能が低下すると脳血管性認知症になります。この種の認知症は、原因の脳梗塞、脳出血が治ると認知症症状もある程度改善されます。脳は、各部分により担う機能が異なるため、脳梗塞、脳出血を受けた部分の機能は低下しますが、ダメージを受けなかった部分の機能は比較的健在ですので、障害を受けた箇所が改善されると記憶能力も改善されます。

3.レビー小体型認知症

この種の認知症は正常な意識や血圧の調整を司る自律神経が失調しやすいという特徴があり、夕方や食後に一時的に症状が悪化することがあります。例えば、食後にぼんやりして反応が鈍くなったり、時には幻覚をみたり、意識混濁、混乱状態になることもあります。

ストレスによって認知症が発症する理由

認知症の原因は色々ありますが、その一つがストレスです。生活環境が突然変わると、高齢者はそれが強いストレスとなり順応性が破壊して精神状態が異常になり、その結果、認知症やうつ病の状態になることがあります。認知症になると回復する事は極めて困難で、多くの場合徐々に症状が悪化します。

ストレスが長期間続くと、ストレスホルモンの分泌が続きます。ストレスホルモンは全身の血流を悪くするので、脳の神経細胞もその影響を受けて必要な栄養や酸素の供給が減少します。その結果、脳の中の記憶を司る海馬が萎縮し認知症を招くと言われています。

神経細胞の減少

加齢とともに脳の神経細胞は減少しますが、ストレスは脳神経細胞の死滅速度を加速させます。脳の神経細胞は肝臓や腎臓など体の他の臓器と違って、一度死滅すると新たに生成されることはありません。ストレスが溜まると意欲が低下し、周囲の何事に関しても無関心になります。そのため、他人との関わりを避けて自宅に閉じこもり、うつ状態になる結果、外界からの脳への刺激が少なくなります。その一つが「リロケーションダメージ」です。

リロケーションダメージ

高齢者の場合、環境の変化に順応することが難しくなるため、それまで経験したことがない強いストレスが長期間続くと、それが引き金になって認知症を発症することがあります。認知症になると前述の症状が顕著になり、日常生活や社会生活が困難になります。認知症は不治の病です。年単位に多くの症状が出始めて、最後は家族の顔を認識することができなくなります。

認知症の進行度と対応

認知症の初期は最近起こった事、今朝のことを忘れやすいのが目立つ様になったと感じるくらいで、日常の生活でそれほど深刻な病的症状は見られません。しかし、症状が進行すると、それが極端になり、最終段階では家族の顔も名前も覚えられなくなります。

認知症の最初の薬である“アリセプト”は日本のエーザイ(株)で開発されました。その開発グループで中心的な役割を果たしたのが杉本八郎博士です。杉本博士はエーザイを定年退職後、京都大学薬学部教授となり、さらに同志社大学薬学部教授となり現在でも精力的にご活躍です。杉本博士が認知症の母を訪ねたときの有名な逸話があります。

実話

私の母は認知症を患いました。私が訪問するたびに母は尋ねました。「あんたさん、どなたですか?」。私は、母が自分の子どもすら認識できないことに衝撃を受けました。「お母さん、私はあなたの子どもの八郎ですよ」。すると母はこう答えました。「ああ、そうですか。私にも八郎という息子がいるんですよ。あなたと同じ名前ですね」。これは、私にとって笑うことのできない悲しい体験でした。私は、母との対話を胸に秘め、この難病中の難病といわれているアルツハイマー型認知症に有効な新薬を開発することに、研究者としての使命感をますます鼓舞されました。

(詳細は「メディカルトーク」【8. ど忘れと認知症は別もの】を参照)

認知症の患者との接し方

認知症の患者が物忘れになると周囲の人々はその誤りを指摘しそれを注意します。しかし、それは本人にとってかえってストレスの症状を助長します。認知症に患者に命令的口調で話しかけると、多くの場合それに反対し拒否します。認知症の患者と接する上で重要なことは、本人が言うことを叱ったり、否定しないで言うことを認めることです。これを実行するためにはかなりの辛抱強さが求められます。認知症の患者はその行動に波があり、1日の中で朝や午前中は比較的正常な会話ができますが、夕方から夜間になると、病的症状が顕著になることが多いです。一般に認知症の患者は頑固になり一度言ったことを執拗に主張するので、それを叱るのを我慢して柔らかな表現でなだめることは容易ではありません。

おわりに

認知症は本人が自覚しない間に症状が進行します。数種類の治療薬が開発されていますが、症状の進行を止めるか和らげる程度で完治することはできません。本人にとって強いストレスが続くと、患者はそれに順応することができなくなり精神的に破壊します。その結果、そのことだけを考え込む、食欲がなくなる、他人が自分の悪口を言っている、など被害妄想の兆候が顕著になります。本人の行動が明らかに誤って周囲の人がそれを訂正しようとしても受け入れようとしません。順応力が破壊されて環境に合わせることができなくなります。認知症の患者は自分の言うことを受け入れる優しい人と、常に叱りつける人を明確に区別して行動します。認知症患者の理不尽な言い分に対して優しく接するにはかなり辛抱がいります。一般に、高齢者になると頑固になりますが、それが異常に強くなったら認知症の入口かもしれません。認知症の患者とうまく接することは辛抱の連続ですが、それが高齢化社会の宿命です。

参考資料

「メディカルトーク」114. 認知症治療薬の最前線

2024年3月1日

<付記>: 挿絵は画像生成AIで作ったものです。(赤川)

128.長寿の秘訣

人は誰しも老いていきます。そしてその老い方は人それぞれです。私は今年93歳になりました。皆さんからどんな生活をしているのか聞かれますが、特別な秘訣はありません。私の大学の同級生は半数が亡くなりました。連絡をとっていない人を含めるともっと多いかもしれません。高齢の友人の暮らし方などを見聞すると本稿で述べる様なことに集約されます。

長生きする人の生活習慣

長生きする人の生活習慣は、1。無理のない適度な運動(有酸素運動)をする。2。バランスのとれた食事をとる。3。ストレスのないポジティブな思考、生活をおくる。

1.運動の促進

高齢になり運動量が低下すると、心臓病、脳卒中、がん、足腰の痛みなど多くの病気のリスクが高くなります。運動習慣のある人は、病気の発症率、及び死亡率が低く、運動をすることで、精神状態や、生活の質の改善にも効果があると言われています。しかし、高齢になると積極的に運動をする機会が少なくなります。私は特別な運動はしておりませんが、出来るだけ散歩するように心がけています。

2.食事のバランス

食事は、栄養のバランスをとることが大事です。栄養のバランスの具体的な種類としては、10大栄養素が知られています。①肉、②魚介類、③卵、④大豆製品、⑤緑黄色野菜、⑥乳製品、⑦海藻類、⑧いも類、⑨果物、⑩油です。しかし、家庭の中で毎食栄養を考えて用意するのは容易ではありません。適当にバランスが取れた食事で十分なのではないでしょうか。

3.ストレスをためないこと

高齢になると、ちょっとした環境の変化が心身に大きく影響します。家族の中で誰かが病気になり長く続くと、家族は大変なストレスになります。中でも認知症の患者を持つ家族はこの様なストレスが生涯続くことになり、健康を損なうことが少なくありません。高齢になると短気でちょっとしたことでもいらいらすることが多いですが、出来るだけ頑張らないでストレスを貯めないようにリラックスして暮らすことが肝要です。そのためには、友人との交流、趣味を持つことは効果的です。

病気との付き合い方

高齢になると多くの病気があります。出来るだけ毎日自分で血圧、体温、体重のチェックをすることが大事です。発熱や咳などの症状が2−3日続いたら、ためらわずに病院で受診をお勧めします。診察を受けて原因はわかったらそれに対応する処置をすることにより安心できます。「どうしてもっと早く来なかったですか」と医師に言われる前に、少しでも症状がある時は早めに診察してもらうことが必要です。

友人とのつながりを大切にする

高齢になると若い頃と比較して外出を控えるようになり、友人、知人と会う機会が減り、体力が落ちるなど悪循環になる傾向があります。家族や友人との繋がりは極めて重要で、人と会って会話をすると、相手の話に合わせて話をするために脳が活動し、相手の様子を見て雰囲気をつかんだりするなど頭も使います。家族や友人と交流を持つことは、認知機能の低下を抑えることもわかっています。日常生活に支障のない健康な高齢者であっても、積極的に友人との交わりをしない人は、社会的に孤立と閉じこもり傾向になり、加齢による心身状態の悪化が一段と進むことになります。

自分の話を傾聴してくれる人がいる

傾聴とは、悩んでいる人の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとすることです。高齢になるとなかなか自分の本心、意向を話さなくなりますが、身体状態、精神状態を受け止めてくれる人がいれば、安心して話すことができます。高齢者にとって本当の幸せは、自分の事をしっかりと受け止めて理解し、支援してくれる人がいる事です。それは、家族であり、親しい友人です。

人生の達人96歳の幸せ

最近迷惑電話や詐欺の電話が家電に頻繁に入ります。それを防止する為に、私は留守電にメッセージが残していない場合は無視することにしています。先日、一日6回同じ電話番号から電話が入りました。知らない電話番号です。最初は無視していましたが、午後10時に電話のベルがなったときには、相手と対決するつもりで受話器をとりました。相手の最初の言葉を聞いて迷惑でも詐欺でもないのでとりあえずホッとしました。最初の5分ほどの話の中に私の友人Yさんの名前が度々出たので、彼のお父上であることがわかりました。お父上は96歳とのことです。私は93歳ですが、この歳になると年上の人と話をする機会が少ないので、私にとっては興味を持って話を進めました。

以前にYさんから聞いたところでは、お父上は耳が遠いとのことでした。確かに電話では私の質問は無視してご自分のことを休みなしに話し続けました。高齢者は長話であることは有名ですが、お父上の話は止まることを知らず諸々の話題について40分続きました。後でYさんに聞いたところでは、父上からの電話は1時間くらいは日常らしいです。話題は、毎日畑を耕しているなど、96歳としては素晴らしい毎日の暮らしであることを知りました。もっとも驚いたことは、以前から身の回りをお世話してくれていた女性と再婚されたとのことでした。女性には大変感謝しており、御礼として自分の土地の一部を彼女に差し上げました。しかし、差し上げると贈与税の対象となることがわかったので、彼女の籍を入れて実質上結婚したそうです。健康に問題ない96歳の再婚は素晴らしい人生です。相手の女性は80代とのことでした。心からご夫妻のご長寿とお幸せをお祈りします。

おわりに

これまで 「メディカルトーク」では高齢者の生き方について度々書きました。加齢に伴って物事に対する考え方、生き方などの個人差が大きくなります。どれがベストか各人の考え方により違いますが、他人と協調することにより精神的に楽に毎日を過ごすことができます。もう一つは、加齢とともに順応性が鈍くなってきます。周囲の変化への適応が困難になると、ひとり取り残された感じになります。そんな不安状態になった時には友人、知人と話すことにより解消します。好奇心が旺盛であることも一つの要因です。今回の内容について詳細は下記の参考資料をご一読ください。

2024年4月1日

参考資料 「メディカルトーク」90話:「穏やかに人生の最終章を迎える」

追記

次号は私の紀行文「旅のこぼれ話」の中から選んで掲載いたします。

<付記>: 挿絵はChatGPTで作ったものです。(赤川)

129. 新旅のこぼれ話(1) 不慮の災難にくれぐれもご注意を

海外旅行を経験した人は、日本程安全な国はないと感じます。確かに、ヨーロッパでもアメリカにしても、観光地であればどこでも危険と隣り合わせです。ローマの観光地では物乞いの子供が群れをなしており、観光客にぶつかってきて財布などを奪うことがあります。こんな経験が重なると折角の史跡の観光もいやな印象を残すことが少なくないのです。

1980年代に初めて北京へ行ったときに、外国の観光客が集まる場所や、外国人が多く宿泊している高級ホテルなどの前には、夜になると若い母親が子供を連れて旅行客に物乞いをする姿が多く見られました。しかし、2000年頃に行ったときには、中国政府の厳しい取り締まりによりこの様な光景は見られなくなっていました。流石にこのような光景は中国の権威にかけて世の中に見せるのは国の恥と政府が厳しく管理したものと思います。世界中を旅行していると予想もつかない危険を経験することが少なくありません。今回はその中で私が体験した三つの災難を述べます。

プロ窃盗団

実例1。1980年頃、ニューヨークのケネディー空港発の便で帰国するときの出来事です。アメリカの友人が空港近くのホテルまでわざわざ会いにきてくれました。しばらく雑談をした後に、友人は目の前の机の上に手提げカバンをおいてトイレに行きました。テーブルの上のかばんは私の眼の前にあります。友人がトイレへ行った直後、私の右肩越しに見知らぬ青年が「肩に何か付いていますよ」と声をかけてきた。右肩を振り向くと紙屑がついていた。手で払って正面を見たとき愕然としました。そこにあった筈の友人のかばんがなくなっていたのです。僅か2ー3秒の出来事です。マジックだったら拍手喝采の出来映えです。想像するところ、青年が私の後ろから声を掛けると同時に、近くで待機していた相棒が瞬間的に机の上のかばんをさらったに違いないのです。しかし、いくら考えても、振り向く前には相棒の姿は私の視界にはありませんでした。どこから瞬間的に出てきたのか全く見当がつきません。

誰でもそうですが、不意に後ろから声を掛けられると、反射的に後ろを振り向きます。その瞬間、目の前に置いてある物が瞬時に視角から消える。プロの窃盗犯はこの一瞬の生理的反射を利用したのです。

やがて友人がトイレから戻ったので一部始終を話してひたすら謝りました。幸いかばんの中には高価なものはなかったですが、彼は私が差し上げた日本のお土産を失った事を非常に悔やんでいました。彼は早速ホテルの警備責任者を呼び、世界的に有名なホテルの警備のお粗末さを指摘し、警官を呼んで事件として処理することを命じました。ホテル側も警察も毎度のことらしく事務的に処理し、型通りの書類を提出しました。ホテルの係員によると、この手の盗難は有名なホテルに常駐しているプロ窃盗団の技だそうです。その後どうなったか知りません。

アントワープ駅

実例2。1994年、ベルギーへ旅をした時のことです。パリでの会議の後、列車でベルギーの首都ブラッセルへ行くため、乗換駅のアントワープに途中下車しました。アントワープは日本人にとっても人気の観光地です。アントワープ駅のホームでブラッセル行の列車を待っていました。 アントワープはベルギーの中で、首都ブリュッセルに次ぐ第二の都市で、ルネサンス期の有名な画家であるルーベンスの自宅兼アトリエは「ルーベンスハウス」として博物館となっています。日本人の観光客も多く訪問しています。私も以前にベルギーで会議があったときに訪れました。

私にとっては印象深い芸術の都であるアントワープの駅のプラットホームで列車の到着時間が間近だったので、大きな旅行カバンと毎日使っている手提げカバンを足元の背中側において列車の来る方を見ていました。しばらくして何気なく足元をみると手提げカバンがないのです。瞬間、周囲を見回すと5メートルほど先を少年が私のカバンを持ったまま小走りに走っていました。私は旅行カバンを置いたまま反射的に走って手提げカバンを少年からもぎとって腕をつかまえました。少年は、”Sorryすみません"と言ったままホームを走り去りました、一瞬の出来事です。置き引きにあったのは初めての経験だったので、少年をつかまえた瞬間どのようにして問い詰めるかを考えました。しかし、気にかかるのは、5メートル離れたところに置いたままの私の旅行カバンです。

もし、少年が二人組だったら、この少年をつかまえている間に、もう一人が私の大きい旅行カバンを狙うに違いないのです。もし、あと10秒気が付くのが遅かったら私の手提げカバンは彼等の飯代になっていたに違いありません。その中には、現金、航空券や会議の書類などなど旅行を続けるための必需品が入っていました。もし、これを紛失したら私にとっては明日からの旅行が出来ないこととなっていたのです。 今回の経験から、荷物を足元に置くときには必ず視界の中に置くこと。どちらに目を向けても神経を荷物から離さないことです。漫然と立っているとあなたもいつかは同じ災難に会うかもしれません。その後、ヨーロッパへは度々行きましたがそれからはアントワープを訪れる気にはなれませんでした。

ホテルでの災難

実例3。1998年にスペインのアリカンテで開催された国際会議が終った後バルセロナの大聖堂の近くにある築100年という宿に一泊しました。 行ってみると、立て付けはかなり古いがそれなりに歴史を感じさせる古色蒼然とした建物でした。チェックインし、部屋に入りひと休みした後バストイレに入りました。何気なくドアを閉めて、用をたして出ようとしてドアのノブを回したが空回りして全く開かない。時間は夕方で薄暗くなって、 バストイレには小さな窓がついているだけです。いくら大声をあげても聞こえそうもない、電話もついていない。人間、パニックになると思わぬことを考えるものです。若しこれでドアが開かなければ、明日部屋を掃除するメードが来るまでこの個室から出られないだろう。明日の飛行機の時間は朝早い。どうしようかとしばらくトイレの座席に座り込みました。考えた末、最悪の場合は体当たりして木製のドアを破るしか手はないだろうということでした。

再度、夢中でノブが壊れる程強く上下左右に動かしたところ、なんと突然ドアが開いたのです。地獄で仏です。大聖堂の前なので地獄でキリストかもしれません。あわててバストイレから出て階段を走り下りてホテルのフロントへ行き厳重抗議しました。しかし、フロントの係は「早速修理させます」と言うくらいで全く詫びる様子はありませんでした。古いホテルなのでひょっとして毎度の事なのかもしれません。 暖簾に腕押しです。既にあたりは真っ暗になり、折角楽しみにしていたバルセロナの市内観光も時間がなくなりましたが、このまま部屋に戻るのも気が落ち着かないので、暗くなったバルセロナの中心街をぶらぶらして、ホテルに戻ったのは夜11時でした。あれ以来、私はホテルのバスに入る時にはドアを決して閉めず僅かに開けておくことにしています。皆さんも、ヨーロッパの古いホテルに一人で泊まるときは、必ずドアを少し開けておくことをお勧めします。

「旅のこぼれ話 第1話」を編集

2024年5月1日

<付記>: 挿絵はChatGPT- 4で生成したものです。(赤川)

130. 「さようなら」の意味するもの

「さようなら」は「さようならば」の変化した語で、もともとは、「それならば」、「それでは」という意味の接続詞です。それが、「ごきげんよう」「のちほど」などのほかの別れの表現と結びついた形で用いられるようになり、江戸時代後期に独立した別れの言葉として一般化しました。

「さようなら」は“ありがとう”と並んで最も美しい日本語といわれています。また、「さようなら」は別れの言葉です。私事で恐縮ですが、60代後半から10年間、年間50−100日くらい国際会議に出席のため海外へ出張しました。帰国の時に、JALを利用すると成田空港に近づいて着陸態勢に入った頃、CAは挨拶のアナウンスの最後に、「それでは御機嫌ようさようなら」と結んだ。私はこの「さようなら」を聞くと無性に寂しく、悲しくなりました。これで誰とも会えなくなるのか、皆さんはどこへ行くのだろう、など自然に悲しくなったことを鮮明に覚えています。成田に到着する時間は夕暮れか夜が多かったので一層感傷的になったのかもしれません。

「さようなら」ということ

人生には、楽しい出会いもありますが、悲しい別れもつきものです。学校では入学は出会いの時であり卒業は別れの時です。長い間住み慣れた土地を離れて他の土地へ引っ越す時など、近所の人々との別れは辛いものがあります。最大の別れは人生の終焉に際して、万感を込めて交わし合う今生の別れ、そんな場面では「さようなら」という言葉で別れを語りかけます。

誰でも経験するように、別れには寂しさ悲しさを表す場面が少なくありません。たとえそれが日常的な別れであったとしても、「さようなら」という別れの言葉にはいとおしい響きがあります。その響きはたとえ日本語を知らない外国人にとってもその感受性が伝わるもので、昔、ハリウッドで「SAYONARA」という映画が作られたことがありました。

「さようなら」という日本語に込められている日本人の特別の思いを教えてくれたのは、東京大学名誉教授 竹内整一先生の著書『日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか』 (ちくま新書)(2009年)という本です。

それによると、世界中には多くの別れの言葉があり、一つは「グッドバイ」(英語)や「アデュー」(仏語)のような「神のご加護を願うもの」、一つは「アウフ・ヴィーダーゼーン」(独語)や「再見」(中国語)のような「また会うことを願うもの」、一つは「アンニョンヒ・ゲセヨ」(朝鮮語)や「フェアウエル」(英語)のような「お元気でと願うもの」といった三つのタイプに大別されます。

しかし、竹内先生によると、日本語の「さようなら」の意味することは、そのどのタイフにも入らない、世界中どこを探しても『さようなら』のような意味あいはきわめて珍しいそうです。元々「さようなら」とは、「左様ならば」と、先行きのことを受けて、 後続のことが起こることを示す接続詞、つまりつなぎの言葉であり、それがやがて別れの言葉として自立して11世紀以来、「さようなら」と互いに口にし合いながら、別れ合ってきたということです。

日本人の別れに対する考え方

日本人は「別れ」をいったん立ち止まって、今までのことを確認し、次のことへ進むための節目とすると考えていたようです。

そこで、「さようなら」という接続詞そのものが、いろいろな意味を含む別れの言葉になったのです。つまり、「さようなら」は「今まではこうだったのだから、そうであるならば、この先はこうしよう。」という意味を込めて、使っていたのです。

この「さようなら」に、どんな意味を込めるかは使う場面や使う人によって変わっていきます。竹内先生は前出の書物の中で次のような例を挙げています。

校長先生の『さようなら』

小学校の校長先生が子供たちに言う「さようなら」の意味は「今日も一日一緒に楽しく過ごせましたね。そうであるならば、明日もまた、元気に来るんですよ。」

熟年離婚の「さようなら」

結婚40年、小さなイライラが毎日積もってきており、子供が自立したので、熟年離婚に至ります。この夫婦の「さようなら」の場合は「いやいや何とかやってきたけれども、あなたは全く変わろうとしなかった。そうであるならば、明日からはそれぞれに人生を楽しんでいきましょう。」こんな意味の「さようなら」です。

誰でも経験することですが、それぞれの年代で「さようなら」の意味は異なります。私の経験では次のことを思い出します。

小学校の帰り道、友達と別れる時には「さようなら」と言って家に帰った。明日も学校で会えるのを楽しみに。

青春の頃、恋人と別れるときには「さようなら」と言って別れた。また会う日を期待した「さようなら」である。

小学校の同級生が高齢になって臨終近くなった時、今生の別れの時に彼は万感を込めて「さようなら」と言った。再び聞くことのできない「さようなら」はその場にいた全ての人の心にいつまでも残っている。

なぜ接続詞が別れの言葉なのか

なぜ日本人は「接続詞」を別れの言葉として、使っているのでしょうか。竹内先生によると「日本の忖度文化」に関係している、ということです。日本人の場合、全てを言わなくとも理解できるという忖度の文化があります。「さようなら」という言葉の意味は、さようであるならば、この先もきっと大丈夫ということです。日常的に何気なく使われている「さようなら」は「これからも大丈夫」という願いを込めて使うと本来の意味がもっと生きると思います。

おわりに

日本人にとって「さようなら」は別れの言葉です。誰でも経験する様に、「さようなら」という響きは寂しさや悲しさを表す場面が少なくありません。外国人でも「さようなら」という日本語は一度聞いたらよく覚えています。最近の若者は昔ほど「さようなら」を言わなくなりました。それに代わる簡単な言葉、「じゃあ」「では」「また」などが日常的に使われているからです。私の様な昔の人間にとっては寂しい気がします。人間は2度死ぬといわれています。一つは肉体の死、もう一つは思い出の中から消えた時です。皆さんにとってどちらが本当の「さようなら」でしょうか。

2024年6月1日

<付記>: 挿絵はChatGPT- 4で生成したものです。(赤川)

131. サプリメントの正しい知識

サプリメントは効果がありますか

小林製薬の紅麹サプリメントが大きな事件を起こしてから、サプリメントに関する関心が高まっています。サプリメントの利用目的は健康の維持と増進、病気の予防、食事で不足している栄養素の補給や疲労回復、美容やダイエットなど性別や年齢により目的は様々です。中には、病気の治療目的に使用する場合もあります。

薬のような対症療法ではなく、身体そのものの体質を変えていく健康食品なので、自分に必要な栄養素を見極め、品質にこだわったサプリメントを継続的に飲み続けることが重要です。本来、必要な栄養素は、毎日の食事から摂ることが望ましいですが、近年、食品に含まれる栄養価自体が減少しており、バランスの良い食事を心がけていても十分に摂取するのが難しいのが現状です。食生活が偏りがちな人は特に、良質のサプリメントで効果的に栄養を摂ることも一つの方法です。

医薬品とサプリメントの違い

医薬品の開発には10−20年かかります。最終的に厚生労働大臣の承認を受けた後、製造、販売が承認されます。また、医薬品は製品の品質が一定であり、有効成分量、有害物質の混入などが厳しく管理されています。万が一、医薬品によって健康被害が生じた場合には、医薬品副作用被害救済制度という公的な救済制度の仕組みがあります。

一方、健康食品・サプリメントは国の制度によって、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の保健機能食品と、それ以外の「その他健康食品」に分類されます。このなかで、サプリメントは特定の成分を濃縮し錠剤やカプセルの形をした製品です。

サプリメントは必要な栄養素だけを効率的に補給できる食品です。「糖質」「脂質」「タンパク質」などの栄養素を十分に摂取していても、「ビタミン」「ミネラル」を不足している人にとっては、栄養バランスを改善するためには手軽で時間がかからない解決策の一つです。したがって、日常生活の中で十分に栄養バランスのとれている人にとっては必要ありません。むしろ、使うことにより過剰摂取になって好ましくない作用が出ることもあります。

サプリメントの効果が出るまでの期間

サプリメントは薬と異なり即効性はありません。効果が出始めるのは、個々のサプリメントにより異なります。一般に、飲み始めてから1〜2週間程度で期待した効果が出るもの、また、1ヶ月程度かかるものもあります。私見としては、一般に飲み始めてから1週間が一つの目処です。1ヶ月飲んでもなんの効果も見られない場合は効き目が期待できないということで中止したほうが良いと思います。一般にサプリメントは一般の食品などより高価なので、無駄な使用をせず、効果が見られない時は医師と相談することが先決です。

サプリメントによる健康被害

健康食品やサプリメントは薬ではないのでたくさん摂っても大丈夫と思われがちですが、健康食品でも摂り過ぎは禁物です。健康障害の中で多いのは一時的な下痢や蕁麻疹など軽症のものです。中には長期服用により肝機能が悪くなる人も少なくありません。例えば、骨を丈夫にする目的や骨粗しょう症の予防のためにカルシウムを積極的に摂っている人が多いと思いますが、カルシウムを摂り過ぎると、動脈の石灰化を促し、心臓病のリスクを高めるという米国の研究発表がありますので、医師と十分に相談して服用して下さい。

このほかにも、ビタミン剤の摂り過ぎにより、手足の痺れなどの神経障害や、感覚障害、腎臓結石など、さまざまな健康被害が報告されています。また、ビタミン剤を過剰(15,000~30,000μgRE/日)に摂りすぎると尿中に排泄されても余分は肝臓などに蓄積し、頭痛、めまい、吐き気がなどの副作用が起こる場合があります。

ハーブ系、漢方系サプリメントの安全性

ハーブ系、漢方系サプリメントは種類が豊富で、海外では漢方薬として使われているものも多く、欧州ではビタミン系よりハーブ系が主流になっています。代表的なものには「ブルーベリー」、「イチョウ葉」、「エキナセア」、「セントジョーンズワート」、「カモマイル」、「パッションフラワー」、「ヨクイニン」などが挙げられます。ハーブと言うと、薬草で副作用がないようなイメージがありますが、実際には健康被害が多いサプリメントはハーブ系のものです。ハーブは非常に種類が多く、多くの成分が含まれているのでどの成分がどのように作用しているか、よくわからないことが多いです。中でも「セントジョーンズワート」は治療薬やサプリとの飲み合わせによる副作用が多いので、他の薬を使用している場合は、必ず医師に相談して下さい。

サプリメント選びは、パッケージの裏面を読むこと

サプリメントのボトルを手に取ったら、まずパッケージの裏をチェックして下さい。裏に書かれている原材料名を見れば、天然成分を使用しているのかが分かります。たとえば、ビタミンCの場合、「ローズヒップ」「アセロラ」「レモン」「ストロベリー」など具体的な食品名が書かれていれば、天然由来。「ビタミンC」と書かれていたら合成成分です。サプリメントには合成成分が使われているものが多いです。

サプリメントは食事の代わりになりますか

サプリメントは食事の代わりにはなりません。まずは食事をしっかり摂って、基礎となる栄養を摂取することです。サプリメントはあくまでも補助的役割ですので、その食事で足りない栄養素を補うためのものです。サプリメントはその吸収率を考えると食後がオススメです。食べ物から得られる栄養とサプリメントの栄養を組み合わせることで、さらに効果が高まるからです。

またビタミンBやCといった水溶性のビタミンは、体の中に2〜3時間程度しか留まってくれません。こういった栄養素は1回に大量摂取しても効果が低いため、朝、昼、夜の食後に小分けに摂ることが理想的です。

おわりに

サプリメントは薬と同じような形状をしていますが、薬とは明らかに異なります。原因がわからない症状、たとえば慢性的な体調不良、疲労感、皮膚症状、神経精神症状やアレルギー症状などは、栄養素の不足や偏った栄養状態が原因となることがあります。

薬のような対症療法ではなく、身体そのものの体質を変えていくのが目的なので、医師と相談して自分に合うものを用いるようにして下さい。

2024年7月1日

<付記>: 挿絵はChatGPT- 4で生成したものです。(赤川)

132. 超高齢者社会の行末

人は誰しも老いていきます。そしてその老い方は人それぞれです。後期高齢者が増加している今日、これから高齢者社会はどのように進展するか、今後の行く末を案じています。高齢者が社会から排除されることについては姨捨山(おばすてやま)を思い出します。これは深沢七郎の小説「楢山節考」やその後の映画化によって広く知られています。かつて食糧難解消の「口減らし」を目的に、働けなくなった老人を山に遺棄したという物語です。

成田悠輔氏の「高齢者は集団自決」発言

経済学者の成田悠輔氏が2021年に、ネットの動画番組で、少子高齢化問題を議論した際に「高齢者は集団自決をしたほうがよい」と発言し物議を醸しています。生産性のない高齢者は早く世の中から消えた方が良いという経済学的立場からの発言かもしれません。しかし、自ら命を絶つことは、道徳的にも、法律的にも許されることではありません。「集団自決」とは、第二次世界大戦で沖縄において戦争が激しくなった時に集団で防空壕に避難し、敵が上陸して襲撃される前に全員が爆薬で自決したという痛ましい出来事です。

高齢者社会となった現状

日本は現在「超高齢社会」と呼ばれるほど、高齢者の人口が増加しています。その中にはいわゆる前期高齢者の65〜74歳の人々も含まれていますが、この年代は心身の健康が保たれており、現役で仕事に従事している人が多くいます。また、国の政策で、70歳まで定年を延長することが会社や大学などで実施されています。したがって、従来の65歳以上を高齢者とすることには否定的な意見が強くなっており、今後は現在後期高齢者と定義されている75歳以上を新たな「高齢者」として定義することが提案されています。

高齢化の進行と少子化

高齢者人口と今後の予測

日本の総人口は2010年に1億2800万人でピークを迎えましたが、その後は減り続け、2022年12月時点では1億2484万人まで減少しました。このまま長期的に人口減少を続けていけば、2029年には1億2000万人を下回り、2053年には9000万人に割り込むと予想されています。

総務省統計局の報告 (2023年9月15日現在)

○ 高齢者人口は1950年以降初めて減少したが、 総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高となった。

○ 75歳以上の人口が初めて2000万人を超えた。10人に1人が80歳以上となった。

○ 日本の高齢者人口の割合は、世界で最高(200の国・地域中) となった。

高齢化がこのまま進行していくと、今後様々な問題が起こると考えられています。日本では高齢化に加え、少子化も進行しています。高齢化によって高齢者の死亡数などは減少していますが、同時に出生率が落ちているため総人口は減少し続けています。2036年には3人に1人が高齢者となり、高齢者1人に対する生産年齢人口の負担が高くなります。

日本の平均寿命は2022年時点で男性が79.64歳、女性が86.39歳でしたが、医療技術の発展や、栄養・食事面の改善などにより2065年には男性が84.95歳、女性が91.35歳となると予想されています。

(参考出典:内閣府「 令和4年版 少子化社会対策白書」、厚生労働省「主な年齢の平均余命」)

「2025年問題」における日本の社会像

「2025年問題」とは、いわゆる団塊世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となり、それにより働き手が不足する問題のことをいいます。女性や高齢者の労働参加が進んだとしても働き手は減少するとみられ、1人あたりの社会保障負担はますます重くなることが特に問題視されています。

厚生労働省の資料によると、認知症の高齢者数は2012年時点で約476万人おり、2025年には約675万人になるだろうと指摘されています。また、高齢者・後期高齢者・認知症高齢者の増加により、医療・介護人材のさらなる確保が求められます。介護職員数は、2019年度時点の約211万人に対し、2023年度には約233万人、2025年には約243万人を確保する必要があると予測されていますが現状では希望者が少なく十分な人数は確保されていません。

(参考出典:介護人材確保に向けた取り組み、厚生労働省)

2025年問題の対策として重要なのは、高齢化の進行を止めることはできませんが、一人ひとりが認知症予防などのための運動習慣を身につけるだけで、社会保障費の抑制につなげられる可能性があります。

おわりに

長寿の世界は必ずしもバラ色ではありません。個人の生活環境が幸せかどうかは千差万別ですが、高齢者が増加するに伴って、それを支える若年層への負担が増大します。私は超高齢者の一人として姥捨山の現代版が始まるのではないかと危惧しています。これまでは長寿はお祝いすべきことだったですが、今後は必ずして歓迎される時代ではなくなるかもしれません。超高齢者が世の中に受け入れられて堂々と暮らすためにはどうするか、今後の大きな問題です。

付録

今回は本文で超高齢化社会に関する深刻な話題を取り上げましたので、次のジョークで心を休めて下さい。

■ 大学病院の教授回診

教授が入院患者のお腹を触りながら主治医に話した。

教授:う~む、この人の脾臓は分かり難いね、これが触診できるようになるには10年かかる。

主治医:この患者、脾臓は手術で摘出しているのですが。。。

その後間もなく、主治医は遠くの病院に飛ばされた。

■ カウンセリング

ある婦人が夫の精神状態について心療内科でカウンセリングを受けていた。

婦人「先生、主人はひどいノイローゼです」 ひとしきり日常の様子、ことに夫の精神的異常についてまくしたてた。

医者「そのようですね」

婦人「しばらく療養させたいのですが、海と山とどちらがよろしいでしょうか?」

医者「そうですねぇ」と少し考えた後答えた。

「ご主人が山に行かれて、奥さんが海に行かれると一番よろしいかと」

■ 講義「注意深い観察」

医科大学の授業で,教授は「注意深い観察」について講義していた。教授は,ビーカーに入った黄色い液体を学生達に見せた。

「君達。ここにあるのは尿です。良い医師になるには,物の形,色,匂い,味などに注意深くなければなりません」。そう言うと,教授はビーカーの中に指を浸して,指をそのまま口に入れて言った。

「この患者は糖尿病の気がある...」

どよめく学生達を見渡しながら,教授は言った。

「これから,ビーカーを皆さんに回します。私と同じように注意深く観察して下さい」。クラス中の学生は,しぶしぶビーカーの中に指を浸し,それを舐めていった。最後の一人が終わって,ビーカーは教授の元に返ってきた。

教授は講義の最後に言った。

「今日は,”注意深い観察”をテーマに講義しましたが,皆さんはそれが出来ていませんでした。もし,注意深く,私の指を観察していたなら、ビーカーに入れた指が人差し指で,口に入れたのが中指だったのに気づいたことでしょう」。

<英語ジョーク集より引用>

2024年8月1日

<付記>: 挿絵はChatGPT- 4で生成したものです。(赤川)

133. 薬の品不足はなぜ起こったか

先日、かかりつけの内科クリニックへ行ったら、受付に下記の張り紙がありました。

「医薬品の不足で鎮咳剤、去痰剤、消炎鎮痛剤、漢方薬については5日分の処方をさせて頂きます」

眼科へ行ったら、ドライアイの薬がいつもは6本処方されるところ5本になりました。薬局からの入荷量が制限されているとのことでした。皆さんはこのようなご経験はないでしょうか。

今回なぜ品不足になったか

最近、どこの薬局でも薬が品不足になって処方箋に書かれているジェネリック医薬品(後発薬)が患者に処方箋通りに供給できなくなりました。特に不足が目立つのは、咳止めや痰を切る薬、去痰薬(きょたんやく)などのかぜ薬です。

皆さんが薬局へ処方箋を出すと、「ジェネリックにしますか。それとも先発品にしますか」と問われることがありませんか。

後発薬の不足が長期化している原因は、2020年以降に複数のメーカーで品質不正や法令違反が相次ぎ、出荷停止になったことがきっかけです。

政府は保険を使った時の医療費を節約するために、医師には薬価が安い後発薬の処方を奨励しています。そのために後発薬を一定割合以上処方する病院や薬局に対して診療報酬を加算するなどの措置を採ってきました。多くの国立大学病院は原則として後発薬を処方することになりました。

なぜ後発薬は安いのですか

先発医薬品の場合、薬の種類によって違いますが、開発費は安くとも数億円、新薬の場合は2000億円かかります。その総額の8割は患者に投与して効果や副作用を見る試験(臨床試験)に使われます。すべての試験が終った段階で、厚生労働省に申請し、一年以上かかって厳しい審査を受け、それに合格したもののみが国の承認を受けて市場に出回ることとなります。 これが先発品です。

それに対して、後発薬の場合は、先発品の中で特許が切れたものについて、開発時に使われた動物実験や臨床試験のデータを出来るだけ利用して、自社ではその試験を省略し費用、時間を節約する事が出来ます。後発薬の申請に必要な試験は「生物学的同等性試験」のみです。これは、先発品と同量を人に投与したときに、その薬の薬効成分の血中濃度が先発品と同じであることを証明する試験です。したがって、この試験が成功すれば、厚生労働省に申請して認可を貰うことができます。現在、国内大手の後発薬専門企業では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)といった生活習慣病の薬をはじめ、抗アレルギー剤や抗生物質、抗ガン剤など、約440品目にもおよぶ後発薬を生産、販売しています。

「小林化工」事件

品不足の問題の発端となったのは、2020年12月に発覚した福井県の後発医薬品メーカー「小林化工」が水虫の治療薬の製造段階で睡眠導入剤の成分が混入した不祥事でした。服用した80代男性が亡くなったと発表した。

水虫の患者が服用後に意識を失うなどの健康被害が出た人は240人以上に上りました。2021年2月、小林化工は福井県から過去最長となる116日間の業務停止命令と業務改善命令の処分を受けました。その後事実上、経営の再建を断念し、2022年3月末に工場などを別のジェネリック大手が設立した新会社に譲渡しました。

なぜ睡眠導入剤が混入したかを調査の結果、国が承認していない製造工程の過程で睡眠導入剤が混入されたことが判明しました。

なお、「小林化工」は紅麹カビで問題になった「小林製薬」とは関係がありません。

「日医工」事件

2021年3月には富山市にある国内で後発薬の最大企業である「日医工」が富山県から業務停止命令を受けました。「日医工」は医薬品の品質試験で不適合となった錠剤を砕いて再び加工して販売したり、出荷前の一部の試験を省略したりなど10年前から法律違反を繰り返していました。その後「日医工」は本格的な出荷が再開できないまま、今でもその影響が全国的に医薬品の供給不足として続いています。

「日本ジェネリック製薬協会」は、小林化工や日医工の問題以降、自主点検の結果を発表しました。それによると、加盟する38社の8割を超える31社で、国の承認書に記載のない製造手順などが見つかりました。品目数では点検の対象全体の15%にあたる1157品目です。

品不足に対する国の対応

厚生労働省は2023年10月、企業側に他の薬の製造ラインを使ったり、在庫を出荷したりすることで、増産を要請しました。その結果、2023年末までに1割以上供給量が増えました。しかし、生産現場ではそんなに簡単に増産を開始することはできません。薬品の製造にはかなりの設備費が必要です。その上、一端設備を増産体制にしたら、必要がなくなった時にそれを元へ戻すことは簡単ではありません。したがって、製薬企業は国の要望に対して増産に二の足を踏んでいるのが実情です。

今後の見通し

現在市中の薬局やクリニックでは慢性的に一部の薬の品不足が続いています。それは生産量が少なくなったことと、少ない薬を薬局や病院が奪い合うからです。同じ薬を卸屋に注文しても、在庫が少なければ希望量が入手できません。それは製薬会社の生産量が落ちているからです。足りないのは風邪薬だけではありません。日本製薬団体連合会の調査によると、2024年4月時点で医師の処方箋に書いてある全ての医薬品の23.0%(3906品目)が限定出荷や供給停止となっています。後発薬は2589品目と約7割を占めています。

また、大手メーカーの沢井製薬は生産能力を増加するために新しい製剤棟を竣工しました。東亜薬品も新しい工場の新棟を竣工し生産能力を引き上げました。日医工も生産を23年度実績で60億錠を76錠まで引き上げる予定です。

あとがき

多くの違反業者について業務停止期間は過ぎても違反以前の状態に戻ることは殆ど不可能です。恐らく年単位かかるものと思われます。その理由はいくつか挙げられます。業務停止命令を受けた会社はその薬の生産工程を停止したので、それを再稼働するにはかなりの日数がかかります。生産を中止したことにより、全国の供給量が少なくなり、調剤薬局や市中のクリニックが卸屋に発注しても薬の種類によっては在庫がなかったり、品不足になると希望通りの数量が供給されないので、患者への薬の日数も制限されます。

現状では解決の見通しは見えません。当分はこの状態が続くと思います。体調が悪かったら早めにクリニックでの治療をお勧めします。

2024年9月1日

(注)後発薬(ジェネリック医薬品)の詳細については本シリーズ「メディカルトーク」17話(2015年5月28日)をご覧ください。

付録

新旅のこぼれ話(2)

テキーラの魔力

1998年11月に国際会議で初めてメキシコを訪れました。

成田から米国ロサンジェルスまで約9時間、さらに乗り換えてメキシコシ市まで3時間の旅です。メキシコ市上空にさしかかった頃、ひどい大気汚染で街の上空はスモッグで覆われていました。

昔、北京へ行った時も上空でひどいスモッグのため下の景色は見えなかったことを思い出しました。メキシコ市の空港に到着し、グアダラハ行の飛行機に乗り換え1時間近く飛んで無事グアダラハラ空港に到着しました。荷物を受け取ってタクシーで予約したホテルにチェックインしました。すでに夜8時です。今日は朝から満足な食事をしていない。部屋に荷物をおいて早速近くのレストランを探しました。ホテルの隣に「寿司バー」の看板をみつけましたが入り口の赤い提灯が何とも怪しい。私の経験では、この手の店は大抵地元の板前と称する男が似ても似つかない寿司を出す事が多い。ぶらぶら探したが他に見つからず結局ホテルに戻りレストランで遅い夕食をとりました。

翌日は朝から夕方まで会議が続き全員かなり疲れた状態でした。ホテルに戻り休憩の後、夕方7時から11時までメキシコ毒性学会が我々を夕食会に招待してくれました。レストランに着くと、メキシコの友人たちはすでに食前酒で賑わっていました。「上等のテキーラだよ」と薦められて一口飲んで大変。下戸の私にとっては、口の中が火の海になるくらい強いものでしたが、会議の仲間は疲れを忘れた様にテキーラをぐいぐい飲んでいました。「テキーラはとても強すぎて飲めない」と言ったら、「それじゃ甘いカクテルを飲んだらいい」といって出されたのが「マルガリータ」です。

これとてテキーラをベースにしているので強い事には変わりはありませんが、甘いのでつい飲んでしまいました。

テキーラに合う肉料理の味が絶品でした。夕食会もテキーラの酔いがまわるにつれて、いつも通り連中の質問合戦が始まりました。彼らは日本に大変興味を持っているのか最初に私が狙われました。「ところでテツオ」、口火を切ったのはイタリア出身の陽気な男です。「2年前に家内と京都へ行ったときにゴールデンテンプルを見て感激したよ」。どうやら金閣寺のことらしい。欧米人は日本の風俗や習慣、歴史に驚く程興味を持っている人が多い。さすがに今の日本にちょんまげの侍がいるとは誰も思っていませんが、日本は欧米人からみると彼らとは別の世界の様に見えるらしい。

突然フィンランドの友人が聞いた「京都にはいくつお寺があるの」。さて皆さんはご存知ですか。たまたまメキシコへ行く1ヶ月前に京都の観光ブックを読んでいましたので、「約1600でその中で観光に解放しているのが約100もないと思う」私は自信を持って答えました。

質問が続く。「京都が昔日本の首都だった事は知っているが、いつ東京に移ったのか」などなど、日本の歴史に興味があるらしい。

質問は夜中まで果てしなく続きました。「それでは今夜はジャパンナイトに乾杯して解散しよう」会長の音頭で全員テキーラを飲み干しました。私にとって、今回の旅行でメキシコの初印象は初めて飲んだ強烈なテキーラの魔力でした。

134. 日本語を大事にしよう

世界には6,500種類の言語があると言われていますが、その中で英語は最も広く使われている共通語です。外国の人々は、「日本人は語学の天才だ」と言います。9年間の義務教育の間に約5万語以上の漢字(常用漢字は約2,000字)と100文字のカタカナ、ひらがなを覚えます。これは欧米人にとって信じ難いことです。彼らは26文字のアルファベットで生活をしています。

日本語を学ぶ外国人を悩ませるのは、カタカナ、ひらがな、漢字の3種類を組み合わせて使うことです。また、外国人にとって最も不思議なのは同音異義語です。「かみ」は「髪、神、紙」などを使い分けています。さらに彼らを困惑させるのは「ものの数え方」です。犬は一匹、箸は一膳、家は一軒、鉛筆は一本などものによっては発音と漢字が異なります。また、一人称の言い方に複数あることです。日本語で「私」「僕」「俺」は英語ではすべて「I(アイ)」で済んでしまいます。日本語の場合、一人称の使い方はその時の雰囲気で異なります。親しい間柄の場合は「俺」と言っている人でも、仕事の場では「私」を使っているなど、使い分けも珍しくありません。

外国人にとって日本語はまさに驚異の言語です。

文部科学省はこのような素晴らしい日本語の教育課程に、2020年度から大幅な教育改革を行いました。具体的には、「英語を聞くこと」「話すこと」に慣れ親しむことを目標として、小学校3・4年生では英語を体験的に使い、さらに、5・6年生からは教科として「英語」の学習を始める、ということになりました。また、これまでの読み書き中心の学習から、聞き取りや会話などによる音声コミュニケーションを中心とした「英会話」の教育も取り入れることになりました。小学校から英語教育を行い、英語を使いこなせるグローバルな人材を養成するのが大きな目標です。

小学校での英語教育のメリットとデメリット

メリット

多くの日本人が英語を実際に使いこなせないのは、単語や文法の暗記などの座学が重視され、聞いたり話したりする機会が少ないためではないかといわれてきました。小学校で子どものうちから英語を聞いたり話したりする機会があると、聞く力や話す力を伸ばすことができるはずです。

デメリット

1.先生の能力の差

指導する先生の能力に差があることは否定できません。したがって、授業内容にバラつきが出る可能性があります。また、地域や学校によっても、授業内容には差ができることが考えられます。実施に際しては、英語教育についての先生方への研修とともに、英語専門の先生の配置も必要とされています。

2.他の教科の学習時間が減る

全体の教科時間はそのままに、英語教育の時間が増えるため、他の教科を学ぶ時間が減ってしまうという問題があります。例えば、英語教育を導入することにより国語、社会の時間が削減されます。数学者として知られるお茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦さんは長年、日本の国語教育のあり方に警鐘を鳴らし続けてきました。名著「国家の品格」の中で、「限られた年間の授業時間に英語を導入することにより従来の国語、社会など日本固有の知識が低下するのではないか」と懸念しています。読書力の低下で、文学や詩歌など美しい国語に触れない日本人が増え、同時に人間としての大切な情緒が失われつつある現状もその一つです。

私は藤原教授と同感です。国の方針は将来国際人を育成するために小学校から英語の教育が必要であるとのことです。しかし、小学校の子供が全て国際人になるわけではありません。ごく一部が将来国際的に活躍することになるのです。日本人である以上自分の国に関する知識を習得するのは当然であります。ヨーロッパの国々の国民は、自分の国の歴史、社会について非常によく知っています。

先日、新聞のオピニオン欄に、高校生の意見として次のような記事が掲載されていました。

「先日街を歩いていたら、外国人観光客に英語で道を聞かれたがとっさに英語が出ずうまく答えられなかった。そこで高校での英語は文法よりも話す英語に重点を置くべきである。」

もしこれが初等教育での英語教育の導入理由だとするならば主客転倒です。TOEFL® TESTやTOEIC®で良い成績を採りたければ、また、英会話が上達したければ学校での義務教育の時間外に個人で英会話塾へ行く方がはるかに早く上達します。小学校における義務教育の貴重な時間を犠牲にして英会話の学習を初等教育、高等学校の教育に求めるのは無理です。

帰国子女はバイリンガルか

日本に住んでいて小学校で英会話を学んだとしても、1日の生活の9割は日本語での家庭生活です。このような現状で、バイリンガルの子供を日本国内の初等教育で作り出そうとするのであれば、それは無謀なことと言わざるを得ません。バイリンガルの子供は生活環境により出来上がります。例えば、親の勤務の都合でアメリカに住んだ子供は、学校へ行って最初の1−2ヶ月は英語の生活に慣れるのに時間がかかりますが、やがて友達もできて、半年も経たないうちに何不自由なく現地の友達と会話ができるようになります。これは本人の意思とは関係なく、そのような環境に置かれると誰でもできる能力です。子供の場合、最初は友達の言うことを真似して繰り返すところから始まります。彼らは、家に帰って両親と話すときは日本語で話します。まさに努力せずにバイリンガルになります。親はできるだけ日本語や日本の教育、風習を忘れさせないために現地の日本人学校に通ったり日本語を勉強するようにします。帰国子女も日本国内での生活が長くなるとやがて英語を忘れる人が多いようです。

必要に迫られた英語は学習しやすい

外国語は高等学校や大学で教育を受けている間に、将来海外で働きたいと思考が定まってから自分で積極的に学習しても遅くないです。私の知り合いで、会社に勤務し数年経って突然人事異動で海外の支店や研究所に転勤され人が多くいます。彼らは最初の1年目は片言の英語で苦労しますが、2年目にはほとんど不自由のないくらい英語が上達します。英語の会議でも堂々と発言し、自分の意見を主張することができます。これはもちろん本人の努力によりますが、上達の最も大きな要因は必要に迫られて習得した聴く力が身につくからです。話し好きの人は発信力が高く、この特性が外国語の習得に役立っている気がします。多少訛りがあっても、文法が完璧でなくても、英語を使うことを楽しみ、積極的に英語で発信しようとする彼らに日本人が学べる点はたくさんあります。

おわりに

70歳代に海外に行く機会が多かった頃、フランスやイタリアの街中でも高齢者は英語がほとんど通じず、困ったことが度々ありました。けれども最近では都市部の空港、ホテル、街中で、ほとんどの人が英語を話します。それは地理的な近さ、経済・人的交流の豊かさ、言語の類似性を考えれば、ヨーロッパ人が外国語を学びやすい環境にいるのは間違いありません。さまざまな言語の国が隣接し、互いに交流しているため、意思を伝え合うために英語はとくに必要なのです。彼らは完全な英語を望んでいません。相手に通じれば良いのです。日本人は「TH」の発音やLとRの違いに神経を使いますが、それより内容の無い話は評価されません。

国際学会などでは、フランス人、ドイツ人などはフランス語訛り、ドイツ語訛りで堂々と発言して全く問題がありません。日本人も堂々と日本語訛りで話したらどうでしょうか。

2024年10月1日

135.昭和は遠くなりにけり

昭和の時代に活躍した俳人・中村草田男(なかむら・くさたお、1901~1983(明治34年~昭和58年))は明治から昭和への転換により消える明治の文化に思いを馳せて、有名な一句「降る雪や明治は遠くなりにけり」を詠みました。 草田男がこの句を詠んだのは昭和6年(1931)、30歳の時で、「明治」が終わってから約20年経った頃です。

昭和の初めに生まれ、戦中戦後に育った筆者としては、昭和が遠くへ行った事を寂しく感じることが多い。事実、戦後生まれが圧倒的な比率を占める昨今、いたずらに昔を偲ぶことは意味がないとも考えます。

昭和は日本の元号の中でも最も長く続いた元号です。昭和時代には、第二次世界大戦や昭和恐慌、 連合国最高司令官総司令部(GHQ)による国内の統治など日本を揺るがす大きな出来事が数多くあり、日本の政治や文化、人々の生活や価値観が大きく変わった激動の時代でした。

昭和時代の64年間の中で、1945年(昭和20年)8月15日に日本が無条件降伏をしたことで、第二次世界大戦が終結しました。 戦争が終わった日として「終戦記念日」、また追悼と平和への意志を込めて「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とも呼ばれています 。

戦後、焼け野原になった東京に仮設の建物が立ち始めました。その頃の新宿駅周辺は今のような高層建築はなかったので、新宿駅の西口に近いホームに立つと、すぐ近くに平屋で木造の紀伊国屋書店が見えました。

昭和20年8月15日を境に、ものの考え方は大きく変わりました。筆者は戦争中には「軍国少年」として教育されて、敗戦まで「国のためにいかに死ぬか」を教わり、敗戦後は「いかに生きるか」を教わりました。その頃の青年は今や90代となりやがて 100寿を迎えます。長生きは単純に喜びもありますが、同時にこの先どうなるだろうかという不安も伴います。

昔「暴走老人」という言葉が流行りました。これは芥川賞作家の藤原智美(ふじわら ともみ、男性、1955年生まれ)が2007年に著した本のタイトルです。「暴走老人」とは高齢者に多い「キレ易い」事を表しています。キレることは老人に特有のものではありませんが、高齢になるとちょっとした事でカッとすることが多いのは否定できません。

どうして老人がキレやすくなるのでしょうか。それは自律神経のバランスが崩れるからです。専門的になりますが、自律神経は全身に隈なく張り巡らされており、この神経系を支配している中枢は脳の視床下部という場所にあります。自律神経は心臓、腎臓、胃、肝臓その他のあらゆる臓器の働きを制御し、ストレスや環境の変化などに応じて体を微調整しながら、全身を最適な状態に保っています。

自律神経は相反する作用を持つ2種の神経、「交感神経」と「副交感神経」から成り立っています。交感神経系は興奮性、副交感神経系は抑制性の作用があります。一般に「アドレナリンが出た」という表現は交感神経の刺激によるものです。

老化すると、ブレーキをかける副交感神経の働きが低下するので、相対的にちょっとした刺激でも交感神経が興奮します。そのため感情のコントロールができなくなり、思わず大声を出したり、手を出したりすることになります。これが、老人がキレやすくなる理由です。

昭和世代の性格

昭和人間と平成の人々は性格の違いに表れていると言われます。例えば、昭和世代は対面でのコミュニケーションを重視しますが、平成、令和世代はSNSやメッセージアプリを使ったコミュニケーションが一般的です。さらに、昭和の人はインターネットやAIが普及する前に社会人になりましたので、それらの最新の技術、知識に疎い部分があります。

おわりに

昭和と平成の人は、それぞれの時代の影響を受けて、異なる特徴を持っています。しかし、社会の中ではこれらの人々がお互いに理解し合い、協力し合って生きています。生まれ育った時代背景が異なっても、世の中の人々は共存共栄の精神で生きています。それが現代社会です。戦時中に育った筆者としては、80年続いた戦争のない平和な社会がこれからも続くことを祈るのみです。

2024年11月1日

付録

新旅のこぼれ話(3)日本人が大好きな台湾

台北駅

台湾は一年中熱帯気候と思われていますが、本当は夏期と冬期があります。しかし、いくら冬期でもさすがに降雪はないですが、台北では日が沈むと急に寒さが強くなります。台北市内、特に台北駅の周辺には日本の飲み屋、牛丼屋、カラオケ屋が日本と同じくらい軒を並べています。「セブンイレブン」は今やアジアのどこでもみられ、台湾では恐らく日本と同じ位の数があるものと思います。地元では評判よく繁盛しているとのことです。

台湾は親日家が多く、75歳以上の人は日本語で教育されたので日本人と変わらない綺麗な日本語を話します。私が知る限り世界中で日本語が最も通じる国です。ホテルや買い物でも言葉で不自由しません。台湾の人々は大変勤勉で、教育制度が行き届いています。

国立台湾大学

国立台湾大学

国立台湾大学は日本統治時代の1928年(昭和3年)に7番目の帝国大学として設立されました。当初は文政学部と理農学部の二学部が設置され、1928年4月に開講しました。1945年に国立台湾大学に改称されました。

現在は日本の総合大学と同様に、文学部、理学部、社会科学部、医学部、歯学部、薬学部、農学部、工学部、獣医学部、商学部、法学部、生命科学部など12の学部(学院・大学院研究科)から構成されています。

台湾の大学の頂点は国立台湾大学で、これまでの台湾の大学での教育は日本の影響を大きく受けました。しかし、最近では米国から入る情報が大きく影響しています。また、アジアの国では珍しいですが、台湾政府は米国ですばらしい業績を挙げた台湾出身者を優遇して国の主要ポストに迎える制度があり、多くの分野の人々がその制度で母国に戻って台湾のために貢献しています。日本でもこの様な制度があったら、かつて頭脳流出として日本を離れた優秀な研究者が母国に戻る機会が出来ると思います。

かつて台北で一番の高級ホテルであった帝国ホテルは、現在「圓山大飯店(グランドホテル)」としてVIPの宿に使われています。私は一度泊まった事がありますが、素晴らしい設備に驚きました。また、台湾には日本と同じく多くの温泉地があります。ある時台湾の友人に誘われて台北に近いところの温泉へ行ったことがあります。脱衣場から温泉の湯舟まで日本と殆ど同じで、国内の温泉にいる気分でリラックスする事ができました。

台灣高速鐵道

台灣高速鐵道

台湾の新幹線は日本人として是非乗ってみて下さい。台灣高速鐵道(台灣高鐵)に使われている漢字が、「台湾高速鉄道」ではなく、昔日本で使われていた旧漢字「灣」「鐵」が使われているのが年長者には大変懐かしく感じました。台灣高鐵は日本の新幹線の車両とほとんど同じで、車両の内部の標識(トイレ表示、座席番号など)までもが新幹線と全く同じです。驚く事に車内の電光掲示板や英語のアンアウンスもそのままです。その上、発着の時刻の正確さは日本と同じく、欧米の観光客にとっては大きな驚きです。

2009年9月に高雄医科大学薬学部を訪れました。ここには昔千葉大学薬学部に留学した人が教授として勤務していました。薬学部での講演の後で夕方私のために歓迎会を開いてくれました。10人程の教授が集まりましたが全員が日本に留学した経験があり、皆さんと日本語での会話が出来て楽しく過ごしました。

台北へ帰るときに高雄の左営駅から新幹線に乗り、ノンストップで約1時間30分後には台北駅に着きました。聞くところによる、台灣高鐵は当初フランスの業者により話が進められていましたが、ある日突然当時の李登輝総裁の一言で日本に決まったそうです。李総統は京大農学部のご出身で、大の日本びいきなのが関係しているかもしれません。兎に角、台湾は日本人にとって日本国内と同様に全くストレスを感じさせない外国です。日本から台湾までの飛行時間は3時間ー3時間半です。是非台湾への旅をされる事をお勧めします。

136.健康長寿を支えるには

平均寿命と平均余命

厚生労働省は2023年7月28日に2022年分の平均寿命と平均余命が記載された令和4年簡易生命表を発表しました。男性の平均寿命は 81.05 年、女性は87.09年となり、前年と比較して男性は 0.42年、女性は0.49 年下回っています。

厚生労働省の分析では、平均寿命について前年との差を死因別に解析した結果、男性は悪性腫瘍(ガン)の死亡率の変化が平均寿命を延ばす方向に働いているが、男女とも新型コロナウイルス感染症、心疾患(高血圧性を除く。以下同じ)、老衰などの死亡率の変化が平均寿命を縮める方向に働いています。

令和4年簡易生命表によると、主な年齢の平均余命は男女とも全年齢で前年を下回っています。余命というのは個人に残された寿命で、女性75歳の平均余命は15.67年、男性75歳の平均余命12.04年となっています。 40年前と比較すると、75歳からの平均余命は男性では約4年、女性では約6年長くなっています。

健康寿命って何?

日本は世界一の長寿国です。長寿国とはつまり「平均寿命が長い国」ということです。寿命が長いことはいいことですが、やはり“健康で長生き”したいものです。そこで重要なのが、「健康寿命」です。

日本では、「健康寿命」を延ばすことが国としての大きな課題となっています。

日本は平均寿命も健康寿命も世界一

WHOが発表した世界保健統計2023年版によると、日本人の平均寿命は84.3歳、世界第1位です(男性は81.5歳で、スイスの81.8歳に次いで2位。女性は86.9歳で、2位韓国の86.1歳を0.8歳上回って1位)。そして健康寿命は74.1歳で、こちらも世界第1位です(男性72.6歳、女性75.5歳で、男女共に1位)。

ここで注目すべきなのは、その“差”です。平均寿命と健康寿命には、男性8.9年、女性11.4年の差があります。この差の年数分というのはすなわち、”不健康な期間”を表します。男性は約9年、女性は約11年にもわたって、健康上で何かしらの問題を抱えながら日常生活を送っている、ということになります。

なお、日本は平均寿命、健康寿命とも世界第1位ですが、平均寿命と健康寿命の差では第33位です。

介護や支援が必要な人はどれくらいいるか?

要支援者とは、要介護者となる可能性があり、身支度や家事などの日常生活に支援が必要な65歳以上の人か、要介護者となる可能性がある40−65歳未満の人であって、その原因が特定の疾病による場合を言います。

厚生労働省によると、2021(令和3)年度の要介護・要支援認定者数は約690万人となり、前年度に比べ約1.1%増加しています。公的介護保険制度がスタートした2000(平成12)年度の認定者数約256万人と比べると約2.69倍増加しています。

認定者を要介護度別にみると、最も多いのは要介護1の142.9万人となっています。次いで要介護2が116.2万人、要支援1が97.4万人、要支援2が95.2万人となっています。

高齢者に多いロコモーティブシンドローム(運動器症候群、通称ロコモ)

高齢になり骨や関節、筋肉などの体の中で運動に関係する箇所が衰えて、それが原因で歩行や日常の生活に支障をきたす状態を運動器症候群と言います。この状態が進行すると要介護へのリスクが高まります。これに関する病気としては、高齢者に多い骨粗鬆症、骨折、変形性関節症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症などが知られています。

支援や介護が必要な原因

厚生労働省の「平成28年国民生活基礎調査」によれば、要支援、要介護になる要因の割合は全要支援者、要介護者の総数に対して下記の割合です。

運動器障害(ロコモ、前述) 24.6%

認知症 18

.0%

脳血管疾患(脳卒中) 16.6%

高齢による衰弱 13.3%

その他 27.5%

これによると、高齢者に多く見られる骨粗鬆症、骨折、変形性関節症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症などによる要支援者、要介護者の割合が最も多くなっています。

世界の健康寿命の現状

世界的に見ると日本は長寿国として知られています。2023年5月19日にWHOが発表した世界の健康寿命によると、日本の健康寿命は1位となっています。2位がシンガポール、続いて韓国とアジア圏の国が多く、4位以降にはヨーロッパ各国が続きます。上位10位には先進国であるアメリカやカナダといった北米の国が入っていません。

日本の健康寿命が1位である理由はいろいろ考えられますが、その中でも健康保険制度が世界的にみて最も優れていることが挙げられます。日本には複数の社会保険制度がありますが、必ず入らなくてはいけない義務保険「国民皆保険制度」があるのは世界的に珍しいことです。

海外では国民皆保険制度がある国は少なく、個人で民間保険に入るか、そうでなければ医療費は全て自費となってしまいます。米国には皆保険制度がないので、一度病院にかかると医療費は全額患者負担になり莫大な費用がかかります。したがって、貧困層は健康診断や治療を受けられず、病気の早期発見・治療が困難になってしまいます。最も高いのはアメリカで、州によって違いますがニューヨークの例をあげると下記の通りです。

医療費、入院費、治療費(歯科・盲腸)(金額単位:円)

初診料:20,000から40,000

(専門医の初診料:27,000から68,000)

救急車の料金:84,000(救命士なし)/ 143,000から155,000(救命士あり)

入院室料(1日あたり):約270,000から400,000

虫垂炎(盲腸)入院・手術治療(1日入院費):約1,300,000

歯科治療:約130,000/本

おわりに

平均寿命と健康寿命の差が大きくなると、入院や介護が必要となる時間が長くなることが予想されます。健康寿命を伸ばすために、日本政府は2019年に「健康寿命延伸プラン」を策定しました。2040年までに健康寿命を男女ともに75歳以上とすることを目標としています。

健康寿命を伸ばすためには、個人の日常の生活が重要です。要支援者、要介護者とならないように、できるだけ運動をし、筋肉や関節、骨の運動機能を維持することが大切です。また、高齢者は趣味として読書する、絵を描く、囲碁、将棋、ゴルフなど、体や脳を積極的に活性化させることが有効です。しかし、高齢になると実際はなかなか理想通りにはなりません。無理をせずに自分のペースで暮らすことをお勧めします。

2024年12月2日

付録「笑いのコラム」

年の瀬は慌ただしい日が続きます。一瞬くっすり笑って下さい。

行方不明者

ある女子アナウンサーが、船がナンパして沈没したニュースを読んだとき、「行方不明者」と言うべきところを「亡くなった方」と言ってしまった。 すぐさま、隣の先輩キャスターが 「亡くなった方とお伝えしましたが行方不明者の間違いでした。 遺族の方、大変申し訳ありませんでした。」

結婚式

あるスコットランド人が結婚した。

式の後で「牧師さん、お礼はいかほど差し上げましょう?」

牧師は軽く頭を下げ、「花嫁の美しさにふさわしいだけ…」

しめたと思った男は、たった一ドルの献金。

呆れた牧師は花嫁のベールをめくり、 五十セントを差し出し

「おつりです」

妻の味噌汁

ある所に息子夫婦と舅(しゅうと)が三人で住んでいた。 一年前に他界した姑女(しゅうとめ)は、とても温和で上品な人、嫁にも優しい人であった。 しかし、舅の方はそれと反対に、頑固で少々意地の悪いところがあった。 かいがいしく世話をする嫁の行動に、いちいち文句をつけるのだ。

中でも味噌汁については

舅:「婆さんとは全然味が違う、なっとらん!本当に覚えが悪い嫁だ!」

と毎日嫁を怒鳴りつける始末。

ある日、とうとう頭に来た嫁は舅に出す味噌汁の椀に、こっそりと殺虫剤を振りかけた。

その味噌汁を一口すすった舅が一言。

舅:「これじゃよ!この味じゃよ!!婆さんの味噌汁は!!」

以上 「アメリカン・ジョーク集」より引用

師走の季節になりました。高齢になると一年があっという間に過ぎます。今年も「メディカルトーク」をお読み下さいまして有難うございました。佳い新年をお迎下さい。明年もよろしくお願い致します。

2024年12月2日

137. おしゃべりな人は長生きする

最近は「人生100年時代」と言われています。先のことを考えると誰もが「いつまで元気でいられるだろう」と不安になります。加齢に伴って心配なのは「認知症」です。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれています。

健康寿命に欠かせない“健康な脳”とは

東北大学加齢医学研究所の瀧靖之教授は約16万人の脳MRIを解析して“健康脳”を提案しました。「健康寿命」を「平均寿命」に近づけるには健康な状態の脳を保つことです。高血圧、糖尿病、心臓病、高コレステロール患者では「脳出血」や「くも膜下出血」「脳梗塞」などの脳の病気が多く見られます。また、「認知症」も高齢化社会では大きな課題です。いつまでも元気で暮らすためには、脳の血流がよく、常に活発に動いている"健康脳"が必要です。

長生きするためには下記の10項目を意識して生活に取り入れるとよいと考えます。それにより“健康脳”を保つことができます。

1.知的好奇心を育てる

脳を若返らせるには「好きな事」を見つけることです。私の場合、初めて訪れた街をぶらぶらすることが好きです。中でも海外の街は建物や人々の動きの珍しさも手伝って私の好奇心を刺激します。70代の頃、国際会議の役員を務めていた関係で一年に多い年には100日くらい海外へ出張しました。予定の会議の日程が終わった翌日は初めての知らない街をぶらぶらして一人で観光するのが私の好奇心と趣味でした。これにより初めての街を知り、地元の人と話をしたり、「知的好奇心」を満すことができました。歩くことは健康にもよいです。大きな街には必ず大きな市場がありますのでその中をぶらぶらのぞいたりするだけでも、楽しく1日を過ごすことができます。これにより“健康脳”を保つことができて長寿につながります。

2.適度な運動をする

適正な体重を維持するためには適度な有酸素運動が有効です。それにより脳内で記憶を司る海馬(かいば)の萎縮を食い止めて認知機能を維持するという研究結果があります。1日30分程度の散歩は脳を活性化するのに役立ちます。散歩は手足の運動だけではなく、全身運動になります。また、友人とゴルフやテニスなどの運動を続ける人は全身の筋肉が鍛えられます。

3.他人とおしゃべりをする

人と会話するときには、相手が何を話したいかを知ることが必要です。相手の趣味を考えて、それに関する話題を引き出すと効果的な会話になります。知的好奇心の高い人ほど、脳の記憶や会話、読み書きなどに関わる側頭頭頂部(そくとうとうちょうぶ)の萎縮を防ぐと言われています。おしゃべりしながら相手に共感するとき、脳の社会性や理性を司る「前頭葉(ぜんとうよう)」を活性化します。

4.老後はのんびり趣味を楽しむ

現役を退職後に趣味を生かすためには、若いうちから多くの趣味を持つことが必要です。特に趣味がなくて「仕事が趣味」という方は退職してから毎日退屈しますので何か趣味を持つことをお勧めします。老後は自分のペースで生活すると疲れません。現役の時のように毎日全力で頑張ると、やがて疲れて最悪の場合は体調を壊しますので決して無理をしないことです。私は駅の階段を登るのは大変なので、駅にあるエレベーターを探して利用することにしています。

5.他人と良い関係を作る

アメリカで発表された「長寿プロジェクト」によると、「律義さ・誠実さ」と「他人とよい関係」を構築できる人は、家族内でも良い関係を作り、よい社会的関係を作ることができます。逆に長い間友人もなく孤独でいると、認知機能を悪化させます。若い頃から多くの友人を作ることは長寿に繋がります。

6.毎日起床から就寝までルーチンの仕事をする

現役を引退すると「毎日が日曜日」の生活になります。最初の1年間くらいは朝もゆっくり起きて日中も好きなことができます。しかし2年目になるとその生活にも飽きてしまいます。長寿を目指すならば1日の日課を決めることにより退屈せずに過ごすことができます。

7.タバコを吸わない。

タバコは健康上「百害あって一利なし」です。私は20−30歳代には紙巻きたばこやパイプを吸っていました。ある年の正月に風邪で喉が痛くてタバコをやめたらそれ以後吸う気持ちにならなくなりました。私の友人の中には、若い時から70−80歳になるます喫煙を続けたことにより肺気腫や肺がんになって亡くなった人が数人います。長寿をしたければ禁煙しましょう。

8.高齢になっても身だしなみに気を遣う。

身だしなみの3要素は「清潔感」「機能性」「品位」で、その目的は相手に不快感を与えないことです。高齢になって家にこもりがちになると、身なりやおしゃれに対する関心が薄れてしまいます。また、外出の機会が減り、人や社会とのかかわりや交流から遠ざかります。 高齢になっても身だしなみをよくすることは周囲の人々に好感を持たれます。手入れした口ヒゲやあごひげの人はそれなりに威厳がありますが、剃るのを怠けて伸びたままの無精髭は決して推奨できません。

9.十分な睡眠をとる。

適度な睡眠は正常な生活を維持するためには必須です。適正な睡眠時間は人により異なりますが、厚労省の調査によると、日本人の約4割の睡眠時間は6時間未満です。テレビを見ての夜更かしや、夜遅くまでの勉強・仕事などによって慢性的な寝不足が続くと、様々な生活習慣病や循環器疾患、うつ、認知症、免疫力の低下のリスクを上げることが知られています。高齢者の場合、6時間―8時間が望ましいと言われています。

10.ストレスを溜めない生活

ストレスのない生活を送るためには完璧主義にならないことです。物事を完璧に行おうとすると、精神的に追い込まれて、ストレスがたまりやすくなります。完璧主義をやめ目標を低めに設定してみると、自分で立てた目標に追われることがなくなり、気持ちが楽になります。多くの高齢者の中で健康で長生きしている人は、ストレスを溜めない様クヨクヨ悩まず物事を前向きに考える性格の人が多い様です。長生きの高齢者には、「考えても仕方ないことは、考えないのが一番」と笑顔で話す人もいます。

おわりに

私はできるだけ友人と会ったり電話で会話するように心がけています。おしゃべりのように他人と接触することは老化を抑えてくれます。 話すことが好きな人は、社交性があるという特長があります。 「いろいろな人と知り合いたい」「話したい」という気持ちが強く、初めて会う人でも緊張せずに話ができます。 基本的に明るい性格で、相手に楽しんでもらいたいという思いから、ユーモアを交えて話すことが多いです。誰からも好かれる人は、他人の悪口・陰口を言わない、相手の話をむやみに否定しないことが必要と言われています。

2025年1月1日

138. 人生は悲喜こもごも

1.生きる力

今回は少し深刻なテーマを採り上げました。私はこれまで多くの人々と接してきました。どのように生きるかは十人十色で他人がとやかくいうことではありません。「どう生きたいのか」を考えてそれを実行するのは難しいことですが、それができるようになるとその人自身生きるのが楽になり、幸福になります。「生きる力」とは「生命力」と「生活力」です。

1.1 生命力

「生命力」とは生き抜く力で、元気さ、行動力、スタミナ、健康、病気に対する抵抗力です。「生きる力」は単なる知識ではなく社会生活をしていく上で必要な様々な技術や能力などを指します。また、身体的な健康だけでなく、心の活力や意欲、積極的な心構えも含まれます。 積極性に富んでいる人は、日々の活動に情熱を注ぎ、自身の能力を最大限に活用し、充実感と幸福感を得ることができます。

1.2 生活力

「生活力」とは衣食住を快適にする能力です。お金がある時には、それをうまく使って毎日の生活を快適にできますが、お金がない時でも、色々工夫してそれなりに快適にすることができます。それには、お金を稼ぐ能力、美味しいものや素材を調達する能力、調理する能力、快適な衣類を調達する能力、快適な住居を調達する能力、快適に保つ能力情報を得る能力、情報を活かす能力などが含まれます。

生活力に不安を抱き始める年齢には個人差がありますが、例えば、親の下で庇護された環境から自立したときに初めて実感します。また、親が老いて先行きに不安を感じたときです。それだけに収まらず、生活力には就労の意欲や自立心、主体性などにも多くの影響を与えます。

2.死に方

死ぬことは生き方よりもさらに深刻です。それは病床で亡くなる場合、不慮の事故で亡くなる場合、高齢者の病死、自ら命を絶つ場合、など生きることがそこで終わることを意味します。

2.1 余命宣告の基準には決まったルールがない

医師の余命宣告は、患者やその家族にとって、非常にショッキングな情報となることが多いです。余命宣告の時期や内容は、医師の判断によって大きく異なります。同じ患者でも3ヶ月と短く伝える医師もいれば、3年と長く伝える医師もいます。また、一切余命宣告をしないという医師も少なくありません。これは、宣告する期間が「大体の目安」であり、正確な数字を示すものではないからです。

医師の余命宣告は、患者やその家族に心の準備をさせる意味合いがあります。突然の死や急な病状の悪化に対して、家族が納得しづらい場合や疑念を抱くことを防ぐため、ある程度の前触れとして伝えられることが多いのです。がん治療中の患者において、余命宣告が行われる時期は、末期に近くなり治療の選択肢が限られてきた場合に多く見られます。

2.2 高齢者の孤立死、孤独死

最近、高齢者の孤独死、孤立死が問題になっています。厚労省の公表によると、2024年5月13日に、今年1−3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で2万1716人確認され、そのうち65歳以上の高齢者は1万7034人で、8割近くを占めていました。年間の死者数は6万8千人と推定されます。その中で85歳以上が4922人となっています。

孤立死と孤独死はどちらも「誰にも看取られず一人で亡くなること」を指した言葉ですが、この2つの言葉には違いがあります。

孤立死とは家族や近隣住民との関わりが希薄で、社会から孤立した状態で誰にも看取られることなく亡くなることを指します。最近では、独居高齢者だけでなく若年層の孤立死も増加しています。

孤独死とはなんらかの理由で、家族や親族、近隣住民とも、ある程度の交流はあったものの亡くなる際にひとりだった場合を孤独死と言います。

2.3 自ら命を絶つ

自殺はその原因として命を立たざるを得ない状態と考えた末の行為です。自殺の背景には精神上の問題だけではなく、過労、生活の困窮、介護疲れ、いじめや孤立など様々な社会的要因があります。これは決して特別な人たちの問題ではありません。自殺行為に至った人の直前の心の状態は他人が推し測ることはできませんが、大多数は、様々な悩みにより心理的に追い込まれた結果、抑うつ状態になったり、うつ病、アルコール依存症などの精神疾患の影響により正常な判断ができない状態になっていることが多いです。つまり、「自殺の多くは追い込まれた末の死」と言えます。

2024年3月29日の厚労省の公表によると、2023年の自殺者数(確定値)は2万1837人で、2年ぶりに減少しましたが、コロナ禍が始まった2020年から増加傾向に転じています。男性は2年連続で増加し、女性は4年ぶりに減少しました。小中高生の自殺者数は、過去最多の514人(22年)に次ぐ513人です。

2.4 安楽死と尊厳死の違い

安楽死と尊厳死は、延命のための治療をしないという点では共通しています。しかし、根本的に異なる点は、安楽死は意図的に寿命を縮めて死をもたらすことですが、尊厳死は意図的に寿命を縮めることはせずに、自然に任せて残された人生をその人らしく生きることを指します。

2.5 日本での尊厳死の現状と問題点

尊厳死は人の生死に関わるデリケートなテーマであるため、さまざまな問題点とそれに対する意見があります。すでに欧米諸国では、尊厳死を法律に取り入れている国がいくつもあります。一方、日本では、尊厳死の考え方は徐々に受け入れられるようになってきましたが現状では法律上では認められていません。ただし、下記の場合は日本で尊厳死になる条件として認められています。

(1) 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること。

(2) 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。

(3) 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと。

(4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。

尊厳死は、本人が望んでいても家族の同意を得られなければ成立しません。本人が望む場合は、まず最初に家族と意見を合わせる必要があります。家族が延命治療を望むケースもあるので、患者と家族で納得できるまでしっかりと話し合う必要があります。

なお、「安楽死、尊厳死」については本シリーズの第3話で詳細に述べましたのでご参照下さい。

おわりに

私は「出会い」という言葉が好きです。そこには、自分から出て心を開き、相手とめぐり合うという意味があるからです。死ぬ間際に「自分の人生は意味がある人生だった」と思える人は幸せな人生だったと言えるはずです。

私たちは、限りある人生をいかに生きればよいのでしょうか? 人間が老いること、生涯を閉じることは生命を持つ人間にとっては避けることのできない自然現象です。こころ豊かに生きるためには他人と温かな人間関係を築くことが必要と考えます。ギネス世界記録に認定された世界最高齢の糸岡富子さんが2024年12月29日に116歳で亡くなりました。特に病気もなかったことから老衰と考えられています。

一方、健康で長寿な人はお祝いすべき事ですが、最近では高齢の父母や配偶者が認知症になり、家族がその看病でストレスやうつ状態になるケースが少なくありません。この様な患者は高齢者施設で治療を続けることも可能ですが、患者の性格や団体生活に慣れない場合は自宅療養にならざるを得ません。介護に携わる家族は心身ともに大変ですが、患者が生涯を全うするまで付き添うことが家族としての務めと考えます。

2025年2月1日

139. 暗い裏日本、明るい表日本

私は秋田市で生まれ、育った。その頃は日本海側の県は“裏日本”と呼ばれた。天気の良い日でも空はどんより曇り、1年間を通して青空を見ることが少なかった。そんなところに住んでいる人々は、一般に内向性で無口な人が多かった。それとは対照的に、太平洋側は“表日本”と呼ばれ、天気の良い日は雲一つない青空である。人々は社交性に富み、陽気な人が多い。この様に裏日本と表日本では対照的である。

裏日本の本当の意味

本来、「裏」という言葉は、衣服の裏地を指す言葉から派生した表現で、もともとは否定的な意味合いを持つものではなかった。単に「表」と対比する意味であるが、歴史的背景も含めて時には侮蔑的なイメージを持つことが少なくなかった。また、「裏日本」という語は、地理学者の矢津昌永が1895年(明治28年)に発表した「中学日本地誌」に最初に登場した。それまでこの地域は裏日本と呼ばれず「内日本」、表日本は「外日本」と呼ばれていた。表日本という語が使われ始めた当初は、首都である東京を日本の玄関口であるという意味で「表」とした場合、日本海側が「裏」となる事から単に地理用語として用いられ、ここでも侮蔑的な意味合いはなかった。

裏日本でも秋田、酒田、富山、松江などは豊かな稲作や、昔は北前船による交易を背景に、文化や工芸が発達した都市が多く現れた。金沢は、「加賀百万石」の城下町と呼ばれ、名古屋と同程度の人口(10万人以上)を誇っていた。また新潟県は東京府(現東京都)を超えて日本一の人口を有する県であった。

「裏日本」の表現を使わなくなった理由

かつては、「裏日本」は天気予報などで地域を指す言葉として使われていたが、NHKでは新潟県から苦情が寄せられたため、1960年代末頃から差別的・侮蔑的であるとして「裏日本」という用語を使わなくなり、民放や地方紙などでも1970年代後半ごろから徐々に使わなくなった。現在はテレビ・ラジオや新聞等で使用されることは基本的にない。

「日本海側」と「太平洋側」の違い

現在は「裏日本」「表日本」という呼称は「日本海側」「太平洋側」に改められた。太平洋側に住んでいる人は、「太陽は海からのぼって山に沈む」と思いこんでいる。ところが日本海側に住んでいる人は、「太陽は山からのぼって海に沈む」と思いこんでいる。そして海のない地域の人々は、「太陽は山からのぼって山に沈む」と思っている。日本列島に住む人間にとって、海がどちら側にあるかということは大問題である。

天候の違い

日本列島には、高い山々が連なる山脈があるため、冬は日本海側では曇りや雪、 雨の日が多い。一方、太平洋側では晴れの日が多い。 このように、地方によって天候には大きな違いがある。日本海側と太平洋側の気候の違いは,季節風とともに山が多い日本の地形も関係している。

冬の季節風は,シベリアからの冷たく乾いた北西の風で、この風が日本海を渡って日本に飛来する。このとき日本海の湿気を大量に含んで雲が発生し、これが日本の中央部の山地(越後山脈など)にぶつかり,日本海側の地域に大量の雪を降らせる。そして山地を越えて太平洋側に来たときには湿気は少なくなって乾燥した風になるので,太平洋側の地域は晴れの日が多くなる。

住民の性格の違い

日本海側と太平洋側の気候の違いにより、そこに住んでいる人々の生活や性質にも影響している。ある研究によると、都道府県による気質の違いが確かに示されている。一般に日本海側は消極的な気質が目立ち、太平洋側は積極的な気質が目立つ。また、東京、大阪、福岡といった大都市圏はとりわけ積極的な気質が高い。

おわりに

いくつかの研究によると、環境要因が県民性に影響していることが報告されている。その原因は、年間の日照量、緯度、歩きやすさ、人口密度などである。例えば、ある研究では、緯度が低いほど、また、気温が高く年間日照量が多いほど、活発で積極的な気質を持つことが示されている。つまり、南国には元気な人が多いということになる。また、日照量が少ない地域ほど消極的傾向が高いことが示されている。しかし、環境が変わって日本海側から太平洋側に移って何十年も住んでいると、かつて無口な人が多弁になることは多くの人が経験している。これは人間の順応性によるものである。日本人はどこに住んでも日本人である。

2025年3月1日

付録

新旅のこぼれ話(4)くつろげる国タイ

タイは私の好きな国の一つです。理由は単純で、暖かくて果物がおいしく、人柄が温和でリラックス出来る国だからです。私が千葉大学薬学部に勤務していた頃、首都のバンコックにある国立チュラロンコン大学薬学部、北部のチェンマイ市にある国立チェンマイ大学薬学部が姉妹校だった関係で1993年以来ほとんど毎年訪れました。

バンコック市内は車の渋滞がひどいので有名です。バンコックの大学に勤めている友人の話しでは、朝自家用車で通勤のとき、渋滞に巻き込まれるとバイクタクシー(バイクの後ろの席に乗る、ヘルメット着用義務あり)に乗り換えて大学の講義時間に間に合わせるといいます。バイクタクシーは安い上に、タクシーよりはるかに早く目的地に着くので人気です。

ワットポー

ワットポー

タイは仏教国だけに寺院が多いのもバンコックの特色の一つです。「ワットポー」などポーの付く場所が多いですが、これは「寺院」の意味です。更に市内を歩くと、至る所に、とくに商店やレストランなどの敷地内に屋根付きの小さな仏壇があり、花や供え物が絶えないのもタイらしい風景です。

水上市場

水上市場

タイにはさまざまな観光地があり、郊外へ行くとバンコックの様な都会とは異なった情緒を楽しむことが出来ます。水上市場(写真参照)も日本では経験出来ない場所です。川岸から遊覧船に乗ると、川には食品や日用品、観光客のお土産等を積んだ多くの船が船上で商売をしています。また、プーケットなど南の海岸は観光地として世界各国からの観光客で一年中賑わっています。何しろ冬のない国なので、年中温暖な気候で観光にはもってこいです。首都バンコックや観光地は安全で親日的ですので是非南国タイを楽しんで下さい。

チェンマイ市

タイの北部にある昔の首都のチェンマイ市は象の飼育場のあることで有名です。静かな町で大きな寺院が至る所にあり、バンコックの賑やかさとはまた異なった趣きがあります。チェンマイの郊外へ行くと、今でも少数民族の部落が点在し、大都会とはかけ離れた生活をしています。ある時、この部落を訪れたら、そこの庭先に見事なケシの花が多く咲いていました。チェンマイの北のビルマとの国境へ行くと、そこは「トライアングル地域」と呼ばれる麻薬、覚醒剤の密売の本拠地です。日本の観光客はくれぐれもその辺には近付かない様に注意して下さい。その地域に入ったら命の保証はありません。

おわりに

日本からバンコックの空港に降りた途端にむっとする程の高い湿度と猛暑に悩まされました。高齢になると長時間の飛行機の旅は辛いです。バンコックまでの6時間はまだ堪えられますが、10時間以上の欧米への飛行機の旅は身体にこたえます。なんといっても私にとってタイは友人も多いのでくつろげる国です。

140. 薬の過剰摂取は社会問題だ

どんな薬にも必ず「1日に摂取する定められた量」があります。これは、効果を最大限発揮しつつ、臨床試験を通して「安全性が確認されている量」です。決められた治療量を超えて摂取すると、様々な副作用が出ます。中には命を脅かす事態になることもあります。最近、あえてその副作用を好んで薬を過剰に摂取する行為が若者の間で流行っています。これが「オーバードーズ(過剰摂取)」で深刻な社会問題になっています。総務省消防庁および厚生労働省が行なった調査によると、医薬品のオーバードーズの年齢層は10−20代の若者で年々増加しています。

なぜオーバードーズが流行っているか

最近若者の間で流行っている薬のオーバードーズについて、国立精神・神経医療研究センターが実施した全国調査によれば、過去1年以内に市販薬の乱用経験があるのは、高校生全体の約1.6%と推計されています。新聞記事によると、市販薬を「最初は6錠入りの鎮痛剤を全て飲んだ。さらに習慣性になりエスカレートして、嫌なことがあるたびに84錠入り瓶を1瓶、2瓶と増えていった」ということです。

市販薬のオーバードーズの背景には、若者がSNSなどで「オーバードーズをしたら楽しくなった」「オーバードーズによりつらい気持ちが和らいだ」「気持ちよくなって、嫌なことが忘れられた」と言った体験談を見て、興味をもってやってみたりすることが増えています。また、いじめや虐待、親との関係の悪化、学校生活や仕事、人間関係など、ストレスを抱えた若者たちが、「現実逃避」や「嫌なことを忘れたい」という理由で、入手しやすい「医薬品」をオーバードーズすることが多いです。それを繰り返すとその薬を常時飲まないと生きていられないような「薬物依存」に陥ります。

オーバードーズに用いられる市販薬と副作用

最近、医療機関で咳止め薬が不足しています。製薬会社からの供給が制限されて、市中の病院やクリニックで咳で苦しんでいる人に咳止め薬を十分に処方できない現状の中で、咳止め薬を享楽の目的に乱用することは現に慎むべきです。

オーバードーズに用いられる主な薬は下記の通りです。

睡眠薬:

主な副作用としては、酩酊状態になり正しい判断ができない。著しい錯乱状態になる。会話が困難になる。深い眠りの状態になる。けいれんを起こす。呼吸が遅くなり、進行すると呼吸困難、または呼吸停止になる、などです。

咳止め薬のコデインを含む市販薬:

コデインは昔から使われている咳止め薬で、オーバードーズの7割で使用されています。コデインは脳にある咳の中枢を抑えて咳を止める作用があります。その他の作用としては鎮痛作用や下痢を止める作用もあります。副作用としては、立ちくらみ、めまい

眠気、吐き気、嘔吐、意識消失、昏睡、便秘などが知られており、最悪の場合は呼吸停止になります。

ブロムワレリル尿素が主に含まれている市販薬:

古くから医療機関で使われている睡眠剤で、不眠を改善する作用があります。この薬は長期連用すると習慣性になることがあります。副作用として、過敏症 、発疹 、そう痒感 、 悪心 、嘔吐 、 下痢、頭痛、めまい、ふらつき、薬物依存、不安、難聴、抑うつ、などが知られています。

咳止め薬のデキストロメトルファンが含まれている市販薬:

デキストロメトルファンを成分として使われている薬として「メジコン®」や「コンタック®」シリーズなどがよく知られています。2021年8月に市販薬として使われて以来、オーバードーズに使用されている薬の中で最も多い薬です。この薬は適切な使用量で使用すれば非常に安全性の高い薬であり、副作用もありません。脳の中の咳を誘発する部位の働きを抑え、咳止めとしては優れた薬です。多量に使用すると幻覚を誘発したり、興奮・錯乱状態になることが知られています。主な副作用としては、発疹、眠気、頭痛、めまい、吐き気・嘔吐、食欲不振などが報告されています。

アリルイソプロピルアセチル尿素が含まれている市販薬:

緊張やイライラ感などを抑え、気持ちを落ち着かせる作用があります。一般用医薬品では、痛みを抑える目的で、頭痛・歯痛・生理痛などの解熱鎮痛薬に配合されていることが多いです。副作用として、皮膚のかゆみ、じんましん、発疹、声のかすれ、動悸、のどの痛み、全身がだるい、食欲がない、などが知られています。

ジフェンヒドラミンが含まれている市販薬:

ジフェンヒドラミンを主成分とした市販薬は、睡眠改善薬の「ドリエル®」や抗アレルギー薬の「レスタミン®」などが知られています。本来は鼻炎や皮膚のアレルギー症状を抑える薬です。副作用として、ヒフの発疹、かゆみ、胃痛、吐き気、嘔吐、食欲不振、めまい、頭痛、中でも、眠気を誘発する作用があるので、これらの薬を服用した時には車の運転は中止した方がよい。

オーバードーズによる危険な症状

市販薬のオーバードーズにより、眠気や疲労感を感じなくなったり、ふわふわした気分になったりすることがありますが、これは薬の副作用で極めて危険な状態です。オーバードーズを繰り返すと、「薬物依存」となり、自力ではやめられなくなることがあります。また、市販薬のオーバードーズを繰り返すと肝臓や腎臓に障害が発生するなど深刻な副作用を生じ、最悪の場合亡くなる事例も報告されています。

オーバードーズによる毒性には個人差が大きいのが特徴です。海外でも咳止め薬の大量摂取による多幸感と幻覚効果から、致死的な相乗効果があるにもかかわらず、娯楽目的でアルコール、アヘン剤、カンナビノイド、その他の乱用薬物と混合して使用する例がよくあります。

オーバードーズをなくすために

なぜオーバードーズが流行っているか。そこには若者が心の平静を失って、道理の分別がつかなくなることが主な原因です。米国の「国立薬物乱用研究所」によるとオーバードーズの原因として以下の5つを挙げています。

気分が少しでも晴れるようにするため

気分をもっとよりよくするため

パフォーマンスをあげるため

みんな使っているから

社会的なプレッシャーが強いから

しかし、実際はオーバードーズはこれらの目的を達成する手段として適切な方法ではありません。また、現に医療機関では咳止め薬の不足が問題になっている中で、このような不適切な使われ方をするのは、本人にとって危険な状態になるだけではなく、薬の品不足により病院での治療に支障をきたすので絶対にやめるべきです。

おわりに

オーバードーズの結果急性中毒症状や意識がなくなった時には直ちに救急車を呼んで早急に対処しないと命に関わることがあります。薬はあくまでも医師や薬剤師の指示に従って用いなければ危険を伴うことがあります。薬は本来治療に使うもので、それ以外の目的、享楽に使うものではありません。

2025年4月1日

付録

新旅のこぼれ話(5)北海の贈り物

ヨーロッパの国々は地続きなので国際列車が発達しており、また、飛行機でも2時間もあればほとんどの国へ行くことができます。1998年にベルギーのゲント市にある友人の研究室を初めて訪れました。ゲント大学はヨーロッパの中で長い伝統を持つ有名大学の一つです。彼とは国際会議で偶然知り会い、久々の再会で話がはずんだ。夕暮れになった頃、「ワイフを呼んで夕食へ行こう」と外へ出た。彼の奥さんは台湾出身で、同じ大学の研究者です。

16世紀ににぎわった埠頭には、年代によって異なるギルドハウスが残り、その調和した街並みこそが、ゲントを中世の美しい街にしていた。20分程歩いて地元ではよく知られたレストランに入った。体育館程の広さがあり、彼の説明によると、ここは古い倉庫を改装したものだそうだ。「今日はとびっきりおいしいものをご馳走しよう」彼は店人に地元の言葉で早口に注文しました。しばらくして目の前に出されたのはバケツ程もある大鍋に山盛りにされたムール貝の白ワイン蒸しだった。「これはベルギーの名物だよ」彼はなれた手つきで貝を一つ一つ開けた。空になった貝殻をピンセット代わりにして、他の貝の身をつまむのがコツだそうだ。私にとっては初めて見る食物でした。最初は珍しいのとその量に圧倒されて恐る恐る食べていましたが、鍋の底が見えるころにはすっかりそのとりこになった。その味は私にとってはこれまでに経験した事のない絶品でした。

2002年にアムステルダムでの会議の後一日ブルッセルで遊んだ。ブリュッセルは欧州連合EUや北大西洋条約機構NATOの本部があり、名実共に国際都市ですが、私にとってのブルッセルは政治よりは食の街です。私が訪れたのは日曜日とあって、市庁舎や王の館で囲まれたグラン・プラスは観光客で溢れていた。そこから1−2分の所にはレストランが密集しており、そこが今日の目的地です。未だ夕食には早いせいかそれ程混んでなかった。

私はゲントの友人の言葉を思い出した。「ブルッセルへ行くことがあったら是非ムール貝の店へ行ったらよい」。威勢のよい呼び込みに誘われて一軒の店に入り早速ムール貝のワイン蒸しを注文した。間もなくゲントと同じくバケツ程の容器に山盛りのムール貝が目の前に差し出された。不安と期待をもって口に運んだ瞬間、みるみるゲントでの記憶が蘇った。思わず「いやあ、これだよ!」と心の中で叫んだ。私はゲントの友人が教えてくれたように、空いた貝殻を器用に使うことも忘れなかった。北海産のムール貝の味は正に絶品であった。周囲を忘れて夢中でムール貝に取り付かれた後、しばらくして顔を挙げると、先程までまばらだったレストランの中の客は店にあふれていた。食いしん坊の私にとって、美味なものに出会ったときの幸せは格別幸せを感じる。ムール貝はベルギーに限る。一人で納得しながらレストランを後にした。

141. 季節の変わり目に注意

「季節の変わり目」とは、春先や秋口などの寒暖差が大きい時期のことです。そのような時期は、日ごとの寒暖差だけでなく、1日のなかでも明け方と日中の気温の差が大きく、体に負担がかかりやすくなります。

さらに、春は転勤・新生活の始まりなど生活のリズムが大きく変わる季節です。この季節になると体調を崩してしまう人が増えています。その原因のひとつに、自律神経のバランスの乱れがあります。専門的になりますが、体の神経には、「中枢神経」と「末梢神経」があり、前者は脳から発して身体の諸器官に分布する神経とを結び、情報の伝達を行っています。一方、末梢神経には、「運動神経」、「感覚神経」、「自律神経」があります。

自律神経のはたらきは、脳の視床下部という場所によってコントロールされています。 「視床下部は自律神経系の最高中枢」と呼ばれています。自律神経は私たちの意思とは関係なく、呼吸や体温、血圧、心拍、消化、代謝、排尿・排便など、生きていく上で欠かせない生命活動を維持するために休むことなく働き続けています。この神経系には相反する働きをする「交感神経」と「副交感神経」の2種類があります。

1.交感神経

主に昼間に働き、心身の活動力を高める神経です。血圧を上げる、心拍数を増やすなどの作用があります。俗に興奮した時に“アドレナリンが出た“と言います。交感神経はアドレナリンにより制御されています。

2.副交感神経

交感神経と逆の作用があります。主に夜間に働き、心身を休息、回復させる神経です。血圧を下げる、心拍数を減らすなどの作用があります。胃腸の働きは、副交感神経が交感神経よりも優位になった時に活発になり、交感神経が優位になっている時は抑制されます。 そのため、不規則な生活やストレスの多い環境で交感神経が優位になり過ぎてしまうと、胃腸の働きが悪くなって食欲がなくなります。

通常は、この2種類の相反する作用を持った自律神経が身体の機能を調整してバランスを保っています。しかし、自律神経の働きは加齢とともに不安定になりがちです。そして、寒暖差が激しい季節の変わり目は、さらに自律神経が乱れやすくなります。自律神経の調整がうまくいかないと、食欲がなくなる、熱が出る、体がだるくなる、眠れない、便秘になる、無気力で憂鬱になるなどの多種多様の症状が出ます。この状態を“自律神経失調症”と言います。この傾向は特に高齢者に顕著です。

また、体温の微調整も自律神経により行われます。そのため、自律神経のバランスが乱れると体温調節がうまくできなくなり、熱中症や低体温症の原因になります。

「いつもと違う」と感じた時の対応

高齢者の病気は、なんとなく疲れが出る、精神的に落ち込むなど症状がはっきりと出ないことがあります。また、自覚症状も乏しいために病気を見逃してしまうことが少なくありません。こんな時には重大な病気が隠れている可能性もあります。ご本人が言葉で訴えなくても、周囲の方が早めに不調に気づいて対応することが必要です。

食欲がない時

食欲がないときの原因は、加齢によるものからストレスなど精神的に落ち込んだ病気までさまざまです。急に食べなくなった場合は無理に食べさせようとせず、まずは原因を考えることが必要です。何日も続いたら深刻な病気が潜んでいるかもしれないので消化器内科の診察を受けることが必要です。それには胃潰瘍、十二指腸潰瘍等の消化器疾患のほか、感染症、心不全などが考えられます。

また、食欲不振が長引いている場合は、うつ病・認知症等の精神面での不調や、服用している薬の副作用などが考えられます。なお、食べているのに急に体重が減る場合は、糖尿病など他の病気が考えられるので早期に診断を受けることが必要です。

医療機関を受診して病気が見つからない場合は、環境の変化やストレス、不規則な生活習慣などによって自律神経のバランスが崩れているのかもしれません。

季節性うつ

季節の変わり目に現れるうつ症状を「季節性うつ」と呼びます。 季節性うつは秋から冬にかけて日照時間が減ることによって、脳内で精神を安定化するホルモンのセロトニンの量が不足することによるとされています。 また、暗い時間が長くなり、「体内時計」を調整する機能が乱れることで、身体への影響が出ることがあります。季節性うつを緩和するには、朝に日光を浴びてセロトニンの量を増加させること、また友人や知り合いとよく会話をするように努力する、などが有効です。

発熱がある

高齢になると自動的に体温を調節する機能が低下するため、病気になっても発熱しないことがあります。従って、微熱でも軽症とは限らず重症になっていることもあります。高齢者の発熱で多いのは、風邪、誤嚥性肺炎、尿路感染症などの感染症です。高齢になると頻繁にトイレへ行くことを嫌って水分を摂らない人がいます。それが長く続くと脱水症になり発熱することがあります。

急に高熱が出たときは、医療機関で早期に診断、治療することが重要です。解熱剤を飲んで熱が下がっても病気が治ったとは限りません。まずは医療機関で診察を受けることです。発熱とともに意識障害やけいれん、呼吸困難などがある場合は、躊躇せずに救急車を呼ぶことが必要です。

また、高齢者は体温調節機能の低下により、厚着や布団の掛けすぎ、暖房の効きすぎ等によって、身体に熱がこもり微熱が出ることがあります。高齢者は一般的に体温が低い傾向にありますが、平熱には個人差があります。そのため、普段から定期的に体温を測って自分の平熱を把握しておくことが大切です。一般に、体温は起床直後に低く、食後や入浴後に高く出ることが多いです。

全身がだるい

倦怠感(だるさ)も、季節の変わり目に交感神経を副交感神経のバランスが崩れたことにより起こりやすい症状です。また、高齢者は筋肉量が減少したり低栄養などによって倦怠感を感じることがあります。しかし、急にだるくなった場合や十分な休養をとっても回復しない場合は、心身の病気が隠れているかもしれませんので医師の診断が必要です。

おわりに

通常、身体は各種の神経によりバランスをとって正常に活動できるようになっています。しかし、季節の変わり目には普段見られない体の不調が見られます。よく見られる症状として、頭痛やめまい、肩こりが挙げられます。 これらの症状は「気象病」や「天気痛」とも呼ばれ、気圧の変化に敏感な方に特に多く見られます。神経を使いすぎると交感神経が興奮していろいろな症状が出ますので、何事も100%を目指すと心身共に休まることがないので、80%でよしとすると気が楽になります。少しでも体の異常を感じたら早めに医師の診察を受けることをお勧めします。

次回:「脳の臓器移植は可能か」

2025年5月1日

付録

「笑いのコラム」

大学病院の教授回診にて

教授が入院患者のお腹を触りながら主治医に話した。

教授:う~む、この人の脾臓は分かり難いね、これが触診できるようになるには10年かかる。

主治医:この患者、脾臓は手術で摘出しているのですが。。。

その後間もなく、この主治医は遠くの病院にとばされました。

結婚式

あるスコットランド人が結婚した。

式の後で「牧師さん、お礼はいかほど差し上げましょう?」牧師は軽く頭を下げ、「花嫁の美しさにふさわしいだけ…」

しめたと思った男は、たった一ドルの献金。呆れた牧師は花嫁のベールをめくり、五十セントを差し出し「おつりです」

予想外の出来事

ある夫婦のもとに信じられないほどの不細工な子供が産まれた。 周りからの目に耐えられなくなった妻は子供の殺害を計画した。妻は子供が夜になると無意識のうちに自分の乳房にしゃぶりつくことを知っていた。妻はその習性を利用して子供を毒殺しようと考えた。その夜、妻は自分の乳房に毒を塗って床についた。そして朝が空け妻が目を覚ますと、無邪気に笑う子供の横で、夫が息絶えていた。

(以上「アメリカン・ジョーク集」より)

142. 可能性の限界:「脳の臓器移植は可能か」

はじめに

認知症の患者が増加しています。脳の中の認知機能を司る箇所を健康な脳の同じ箇所と置き換えることはできないでしょうか。つまり、脳の部分移植は可能でしょうか。結論からいうと、残念ながら現段階では「否定的」です。しかし、空想が現実になることもありますので医学の進歩に期待したいところです。

ここで臓器移植の歴史を考えます。

臓器移植の歴史

我が国における最初の心臓移植は、1968年に札幌医大の和田寿郎教授(1922~2011)により行われました。その時のドナー(臓器提供者)は、海で溺れた当時21歳の男子大学生で、レシピエント(移植を受ける患者)は18歳の心臓弁膜症を患う男性でしたが、移植手術後83日目に死亡しました。当時の臓器移植は今と違って法的に整備されていなかったので、和田教授は医学の横暴ということで社会から強い非難を受けました。

その後、海外で報道された臓器移植の必要性、有用性に関する知見や、医学界からの要請などにより、わが国では1997年から国として検討が始まりました。その後、2008年の国際移植学会によるイスタンブール宣言により、国内の臓器移植の推進が求められました。法的には、2010年7月17日に「改正臓器移植法」が全面施行され、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば脳死下の臓器提供ができることとなりました。

脳は特殊な臓器

臓器移植の対象となる主な臓器は、心臓、肝臓、腎臓で、その他、肺、膵臓、小腸、眼球などが行われています。それ以外の臓器として多くの専門家により議論されて結論が出ていないのが脳の移植です。 “脳移植は可能か”の質問に対して現段階では“否”です。その理由は、後述の通り脳は他の臓器と異なって特殊な構造、機能を持っており、さらに倫理的な問題があります。

脳はその構造と役割(機能)から大きく3つに分けられます。知覚、記憶、判断、運動の命令、感情などの高度な心の働きを司る大脳と、運動や姿勢の調節をする小脳、そして呼吸・循環機能の調節や意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹に分類されます。大脳、小脳の小さな損傷は、回復の可能性がありますが、脳幹を損傷した場合は生命を維持することができなくなります。

脳の重さは、成人男性で1300~1400グラム、成人女性では1200~1300グラム程度ですが、90歳になると60歳の脳よりも5~7%程度軽くなると言われています。 萎縮の早さや程度には個人差が大きく、また脳の部位によっても個人差がみられます。

脳の働きを維持するには大量の血液が必要です。脳が必要とする血液量は、脳組織100gに対して1分当たり50~60mL、脳全体では1分当たり約800mLです。心臓から流れる血液量(心拍出量)は1分当たり約4.5Lですから、心臓から出る血液量の1/5~1/6が脳に流れ込んでいます。脳は血流が完全に停止すると、6秒で代謝異常、2分で機能停止、5分で細胞が死ぬので脳の働きが停止します。死んだ脳細胞は復活しません。脳細胞は肝臓などと異なり、死んだ細胞を補うために新しい細胞が新生されることはありません。脳細胞の数は生まれてから1〜2か月時まで増加し、それ以降増加しません。 大脳の神経細胞数は約140億個と推定されていますが、大脳の深い所にある細胞や小脳の細胞を入れると1000〜2000億と推定されています。

脳はたとえ高齢者になっても物事を考えることや活動をすることができます。神経細胞は1日に10万個死んでいくといわれます。しかし心配はいりません。神経細胞が減少すると生存細胞がお互いにネットワークを作って減少した細胞の作用を補っていますので、高齢になっても心配は要りません。実際、老化して亡くなった人の神経細胞を調べてみると、むしろ若い人よりも豊かな情報網が作られていることがわかっています。

脳移植は可能か

さて本題に入ります。認知症患者が5人に1人の現状において、もし認知症患者の病変部を正常な脳の同じ部分と置換することができれば認知症は改善されるはずです。しかし、残念ながら、現状においてそれは不可能です。何よりも決定的な“否”は、ドナーの定義が「脳死が確認された患者」です。したがって、移植する段階で、脳は「脳死」の定義に基づいて死んでいるはずです。脳の移植の可否について、私は臨床医ではないので医学的な経験はありません。いくつかの資料に基づいた下記の質問と回答をご参考下さい。

脳の移植に関する質疑応答

質問1. 脳は移植できるのか?できたとしたらどうなるのか?

人格はどちらのものになるのか?記憶は共有されるのか?

回答1. 技術的には脳の移植も可能であろうと思われる。しかし、倫理的に大きな問題があるので、脳移植が法的・社会的に認められることはまずあり得ない。医師の話として、「脳だけを取り出して溶液のなかで生かしておくことは技術的には可能であるが、それを移植に用いることは倫理的にあり得ない」とある。

質問2. 技術的に神経を全部つないで、脳からの信号を全身に伝えることができるのか

回答2.いろいろ難しい問題があるが、技術的に可能か不可能かといえば、可能と考える。しかし、このような移植手術が倫理的に実際に許されることは考えられない。

質問3. もし脳移植ができたとしたら人格はどちらのものになるのか

回答3. これは実際にやってみることができないので本当のところどうなるかはわからないが、恐らく脳を提供した人の人格になると考えられる。逆に移植された肉体のほうの人格が残るというのは想像できない。これが脳移植は倫理的に“否”の理由である。

質問4. 記憶は共有されるのか?

今までは脳をそっくり取り替えるという前提で話してきた。そっくり取り替えたならば、記憶も新しく入れられた脳のものになるだろうか?

回答4. 脳の部分移植をしたらどうなるかについては全くわからない。脳のなかには記憶を司る海馬があるが、海馬を部分的に移植した場合は、海馬がどちらのものかによって記憶がどちらかも決まってくるのかどうか全くわからない。

iPS細胞から脳細胞シートの作成は可能か

iPS細胞は山中伸弥教授が発見し、それにより2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞しました。iPS細胞は体のあらゆる細胞に変化することができる万能細胞です。2024年10月2日(火)、京都大学医学部附属病院豊田太郎講師らは、1型糖尿病患者を対象としたiPS細胞由来膵島細胞シートの作製に成功し、その安全性の確認試験を患者を対象に2025年1月より開始しました。

また、2024年、大阪大学の澤芳樹特任教授は20年かけてヒトiPS細胞から作製した心筋細胞をシート状にして重症心不全の患者の心臓の上に心筋シートを貼り付けるだけで心臓の機能が改善することを確認しました。これまで澤教授らは8人の患者にシートを移植する臨床試験を行い、いずれも経過は良好だということです。2025年4月8日に「心筋細胞シート」について、厚労省に製造・販売の承認申請を行ったと発表しました。

また、2025年4月の新聞報道によると、京都大学のチームがiPS細胞からつくった神経細胞を7人のパーキンソン病患者の脳に移植し4人の症状が改善し、安全性にも問題がないことが確認された。

そこで、もしiPS細胞から脳の記憶に関係する細胞を作製することができれば、それを認知症患者の脳に移植することにより認知症の記憶が改善されることが期待されます。技術的に、学問的にその可能性は未知ですが、夢のまた夢として考えることも無駄ではないと思います。

おわりに

もし脳の移植が許されるならば、提供者の臓器だけをもらうのではなく、脳死の人の身体全部もらって、脳死した脳は取り除いて、そこに別の人の脳を移植して、脳死した人の身体の中で別の人格が生

きていくこととなる。

家族としてそんなことを容認できるでしょうか?さらにこのような脳移植をいったん認めてしまうと、現実には身体がダメになるたびにどんどん脳移植を繰り返して、姿形は変わっても永遠に生き続ける人格というものを認めることにもなってしまいます。これでは人間は死ねなくなるということです。これは、社会的にも、倫理的にもあり得ないことです。

このようにいろいろな意味で倫理的な大問題を引き起こす可能性がありますので、脳移植が認められることはまずあり得ないというのが結論です。

2025年6月1日

143. 老いて想うこと

「老いる」は、実際に年をとって高齢になることを言いますが、同じ意味でも「老ける」は、年をとって見えるということがあります。見た目と実年齢が必ずしも同じとは限りません。したがって実年齢が若くとも「老け顔」の人がいます。

「高齢者」とか「お年寄り」という言葉に関するイメージについて調査した結果によると、心身が衰え、健康に不安を感じる年代と思う人が72.3%で最も高く、それ以外には、「経験や知恵が豊かである」43.5%、「収入が少なく、経済的な不安が大きい」33.0%、「時間にしばられず、好きなことに取り組める」29.9%などとなっている。

高齢者が幸せを感じるとき

高齢者が幸せを感じるのはどんな時だろうか。調査によると、1位は68.8%の「うまいものを食べている時」で、2位は60.4%で「新たな知識を得た時や自分の知識を深めた時」、3位は60.0%で「趣味のことをしている時」です。

意外なことですが、高齢になっても全ての人が少しでも長生きしたいわけではありません。その理由は、「無駄に長生きして家族やまわりの人に迷惑をかけたくないから」が59.0%と最も多く、次いで「身体がだんだんつらくなると思うから」が48.2%、「経済的な不安があるから」が36.7%です。実感として90代、100代の皆さんがすべて幸せとは限りません。あるところで寿命を全うする方が本人にとって「長寿を全うした」と見られることもあります。

加齢に伴う心理的変化

精神面でも、感情面や人格面でも、高齢者は一般的に、年齢とともに頑固になり、保守的傾向が強くなります。また、他人に対して厳しくなるとともに、他人に対して疑いの感情を抱きやすくなるといわれています。さらに、自分の身体のことを気にしたり、うつ状態になりやすく、物事を否定的に考えやすいなどマイナス思考の傾向が強くなるといわれています。

老化の原因は何ですか?

老化の最も大きい原因は細胞が酸化して働きが低下することです。 酸化とは、わかりやすく言うと身体の細胞のサビつきのことです。その原因物質は活性酸素です。活性酸素は体内の病原菌やウイルスから身体を守る免疫機能を持っているため、健康な体を維持するためには重要な役割を担っています。しかし、同時に細胞を傷つけて細胞を酸化させ、老化を加速させます。

脳の細胞は新生しない

脳の細胞は肝臓、肺などほかの臓器と違って、古い細胞が死んで新しい細胞ができるということはありません。生まれたときの脳の細胞が一生活躍しています。老化すると細胞の一部は機能を失って欠落し脳が萎縮します。しかし、脳の細胞は驚くほど巧妙にできており、各部位の細胞が集まって連携しネットワークを作っています。脳の中の一部の細胞が老化により萎縮すると、ほかの細胞がそれを補う仕組みがあります。

脳を若く保つためには前頭葉(ぜんとうよう)を刺激する

「脳は年齢とともに老化する」と言われていますが、それは必ずしもすべての人に当てはまるとは限りません。年齢を重ねることに より、若い頃に経験したいろいろな事柄が生かされて、単に体が老化するだけではなくもっと深みのある人生になります。高齢者でも気持ちが若い人は、医療機関で脳のMRI検査をすると、脳の老化の特徴が少ない傾向にあることが医学的に明らかになっています。

高齢になると、人と会ったとき顔は覚えているが名前がすぐに出てこないことがあります。物忘れには段階があります。「朝食で何を 食べたか」の忘れ方は正常の範囲内ですが、「今朝朝食を食べたかどうか覚えていない」 は正常を超えた認知機能の低下が考えられます。一般には、50−60代になると、多くの人は少しずつ物忘れが増えてくるのは誰でも感じることで、これは正常の範囲内です。

前頭葉を活性化することで物忘れは防げます。 前頭葉とは、大脳の前部分に位置し、人間の運動、言語、感情をつかさどる器官のことです。脳は多くの機能を持っています。高齢になっても変わらない機能もありますが、一方で、 記憶や情報を一時的に保持したり判断したりする力は、加齢とともに衰えやすいのです。 このような作業を記憶する部位は頭の額の部位にある前頭葉の中の大部分を占める前頭前野です。

「料理をすることは脳を活性化する」といわれています。料理をしているときの脳の活動を医学的に調べると、前頭前野が刺激されることが知られています。この部位は「脳の司令塔」と呼ばれ、意思や計画性、判断、創造、記憶、集中など、人間の行動の中でも重要な行動を司っています。この部位を刺激して正常に保つためには、他人と会話をすることです。また、「笑う」ことでも前頭前野は活性化されます。40歳を過ぎると記憶力の低下を感じ始めます。それを意識して脳を活性化するのに必要な部位が「前頭葉」です。この部位が衰えると、意欲や創造性が失われ、感情のコントロールがきかなくなり、思考の柔軟性も失われます。

90歳以上になると身体は安定

80代までは健康状態や毎日の生活に大きな個人差がありますが、90代になると健康面や生活面でも個人差が小さくなります。それは80代までに亡くなる人が多いからです。90代になると体は生きるのに必要な最低限の活力が残るだけです。内臓の働きは老化とともに徐々に消耗されますが、身体全体の統合的働きは低いなりに安定状態を保ちます。

高齢になってからの生き方

高齢になったら頑張らないで適当に生きることです。適当といってもいい加減ということではありません。自分のペースで生きることです。高齢になると周囲の人々に遠慮することなく自分の歩幅でほどほどに生きることをお勧めします。老化すると環境の変化に順応することが困難になります。その結果、老人は頑固になります。高齢になっても趣味を持ち、友人、知人と付き合っている人は、脳は若いまま保ち順応性も優れています。また、高齢になったら体力について若い時のように見栄を張らないことです。もし、足腰が不自由で歩くのが苦痛だったら遠慮せずに杖を使うことです。実際のところ、本人が気にするほど他人は高齢者の行動に関心を持っていません。

おわりに

「余生」とは、人生において、“やるべきことをやってしまって、余った人生ということです。ある人は年金支給が始まる65歳を過ぎれば余生と考えています。また、ある人は仕事を辞めたら余生と考えています。「余生」は歳だけではありません。老人でも生活に追われていれば、生活の糧を得るために、やるべきことをやらなければいけない人もいますから、とても余生と言ってる余裕はないはずです。逆に、定年退職して生活には困らず、のんびり暮らしている人は毎日を余生と考えると思います。できるだけ日常生活でストレスを溜めずに、無理をせずにグータラ老人で生活するのが長生きのコツです。

2025年7月1日

付録

「笑いのコラム」

■飛行機に乗ってしばらくすると客室乗務員が「お客様の中でお医者様はいらっしゃいませんか」と聞いてきた。

偶然乗り合わせた医者が席を立ち、事態を解決することになった。

またしばらくすると客室乗務員がやってきて言った。

「お客様の中で牧師さんはいらっしゃいませんか?」

■父親の職業を引き継いだライオン調教師に、サーカスのファンが訊ねた。

「ライオンの口の中へ頭を突っ込んだことがありますか?」

「一度だけありますよ。父親を探しに」

■アル中の男が医者に診てもらいにきた。男の手は絶えずブルブル震えている。 医者が尋ねた。

「こりゃひどい。あなたはたくさん飲むんでしょう」

「それほどでもありませんよ。ほとんどこぼしてしまうもので……」

■ もうすぐ手術をうけることになっている男が必死になって車椅子でホールにやってきた。

看護師長が彼を止め、尋ねた。「どうしたんですか?」

「今、看護師さんが言ったんです。『簡単な手術だから心配ないですよ。きっとうまくいきます』って」

「あなたを安心させようとしたんでしょ。何をそんなに怖がってるの」

「看護師さんは私に言ったんじゃないんです。主治医にそう言ったんです」

■ある婦人が夫の精神状態について心療内科でカウンセリングを受けていた。

婦人「先生、主人はひどいノイローゼです」 ひとしきり日常の様子、ことに夫の精神的異常についてまくしたてた。

医者「そのようですね」

婦人「しばらく療養させたいのですが、海と山とどちらがよろしいでしょうか?」

医者「そうですねぇ」と少し考えた後答えた。

「ご主人が山に行かれて、奥さんが海に行かれると一番よろしいかと」

144.老人ホームは現代版姨捨山か

我が国では毎年寿命が延びて高齢者の数が増加しています。昔は長生きはお祝いの対象でしたが、最近は長生きすることは必ずしも福寿だけではありません。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば、65歳以上の認知症患者数は2025年には約675万人と5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。

認知症患者の介護は家族の大きな仕事です。家族にはそれぞれ職業があるので、介護は家族の仕事と両立させなければなりません。そこで、家族で手に負えないようになったときの解決策の一つとして老人ホームへの入居があります。この場合、認知症患者本人が望まなくとも家庭の都合で入居することが少なくありません。

この状態はまさに現在版姥捨山(うばすてやま)と考えられます。姥捨山の物語は長野県姨捨山の伝説で、棄老伝説に基づいた民話です。物語の内容として「枝折り型」と「難題型」の二つがあります

枝折り物語

山に老いた親を捨てるために背負っていく際に、親が道すがら小枝を折っている(あるいは糠を撒いていく)のを見た息子が何故かと尋ねると、「お前が帰るときに迷わないようにするためだ」と答える。自分が捨てられるという状況にあっても子を思う親心に打たれ、息子は親を連れ帰る。

床下にかくまう物語

ある国の殿様が、年老いて働けなくなった者は役に立たないから山に捨てよという非情なお触れを出す。ある家では息子が泣く泣く老親を山に捨てようとするが、結局捨てることができず、密かに家の床下にかくまって世話をする。しばらくの後、殿様が隣の国からいくつかの難題を持ちかけられ、解けなければこの国を攻め滅ぼすと脅されるが、息子はそれらの難題を老親の知恵によって見事に解いてみせる。隣の国は驚いて、このような知恵者がいる国を攻めるのは危険だと考え、攻め込むのをあきらめる。老人のすばらしい知恵のおかげで国が救われたことを知った殿様は、老人を役に立たないものと見なす間違った考えを改め、息子と老親にたくさんの褒美を与えると共に、お触れを撤回し、その後は老人を大切にするようになった。

閑話休題

老人ホームに入居した認知症患者について次のような介護職員の実話があります。

認知症の高齢者本人はなぜ自宅から老人ホームに行かなければならないかを理解できず同意しないことが多い。しかし、家族は認知症患者の意思とは関係なく手続きを進める。この場合、家族側の言い分としては、不治の病である認知症患者の介護と家族の生活を両立させるためのやむを得ない方策という。老人ホームには多くの種類があり、費用もピンキリです。多くの家族は、親の年金の範囲内で暮らせる施設を探します。つまり、自分の財布からは、お金を出さなくてもよい施設を探すのです。したがって低価格な老人ホームは競争率が高い。

認知症の高齢者の中には、老人ホームの様な集団生活に馴染めない人が少なくありません。この様な高齢者が高齢者施設で生活すると、行動が自分の思い通りできずに、それが続くと施設で決められた1日の行動がストレスとなり、やがて被害妄想など認知症の症状が悪化し、食事を拒否したり、他人とほとんど会話しない日が続きます。この状態になると施設側は処置に困り自宅へ引き取ることを家族に求めます。この様な患者は自宅に戻り環境が変わって家族の介護の下で生活すると、症状が改善されることが多いですが、同時に家族の負担が大きくなり、場合によっては健康を損なうことさえあります。

在宅介護サービスの利用

在宅介護サービスとは、介護が必要な高齢者が自立した生活を継続するために利用する公共の介護保険サービスのことです。老老介護、認認介護に関わらず、介護が必要な状態であれば介護保険サービスを利用することができます。老老介護とは65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことです。また、認認介護とは老老介護の中でも、認知症の要介護者が認知症の介護者を介護することです。

老老介護の問題点

老老介護は、介護する側も高齢者であるため多くの問題を抱えます。体力や身体機能の低下に伴い、高齢者が排せつや入浴の介助を行うのは困難で、長期間続くと共倒れの危険性があります。

介護者自身も身体機能が低下していたり、持病を抱えるようになります。その状態では思うように介護ができないため、身体的・精神的なストレスも加わり、介護放棄や虐待などの事件に発展することもあります。

さらに、介護者が自由に外出できなくなり、社会とのつながりが少なくなります。また、運動量が少なくなる結果、筋力が低下し身体能力が衰えます。さらに、高齢化に伴って社会との接点が少なくなるので、精神的に外部からの刺激がなくなり、その結果、うつ状態や認知症になることが少なくありません。

高齢者は他人を頼ることに抵抗がある

高齢者の場合、「介護は家族がするもの」という考え方や、「他人の世話になりたくない」と言った頑固さが大きいので、介護サービスを利用することに抵抗を感じ、最終的に老老介護や認認介護に発展することが少なくありません。ケマネジャーに相談してヘルパーなどにお願いして介護サービスを活用することが必要です。

また、家族の責任やプレッシャーなどを感じて、介護を1人で抱え込む配偶者が、女性よりも男性に多いと言われています。さらに、歩行困難な患者は排せつといったデリケートな側面もあり、しゅう恥心から「他人に頼りたくない」と感じている方が多いです。これが老老介護や認認介護の一因と言えます。

社会環境の変化

ここまで述べた介護問題は少子高齢化・核家族化・女性の社会進出・晩婚化・長寿化などが絡み合って出た結果と言えます。少子化で介護の対象となる身内が複数人いて、一人だけを面倒をみることができない。さらに、長寿高齢化によって子供も共に老いることになり、「親が90代で子供は70代」というケースも珍しくないのです。

おわりに

長寿は家族にとって必ずしも喜びだけではありません。認知症の患者本人はその意識がありませんが、介護している家族にとっては、睡眠時間を削り、趣味も諦めて一年中介護に専念しなければならないのが現実です。介護施設の在り方や、患者に対する家族の時間の配り方など現在の介護の在り方は今後さらに検討する余地が残されています。

2025年8月1日

145. 別れ、泣く、笑う

1.「さようなら」は別れの言葉

日本語の中で最も美しい言葉は「さようなら」と「ありがとう」といわれています。「さようなら」は別れの言葉です。私事で恐縮ですが、60代後半から10年間国際会議に出席のため頻繁に海外へ出張しました。帰国便が成田空港に近づいて着陸態勢に入った頃、客室乗務員はお別れのアナウンスの最後に、「それでは御機嫌ようさようなら」と結んだ。私はこの「さようなら」を聞くと無性に寂しく、悲しくなりました。「さようなら」の響きが悲しみを誘ったのと、成田に到着する時間は夕暮れか夜が多かったので一層感傷的になったのかもしれません。

出会いと別れ

人生には、楽しい出会いもありますが、悲しい別れもつきものです。学校では入学は出会いの時であり卒業は別れの時です。また、長い間住み慣れた土地を離れて他の土地へ引っ越す時など、近所の人々との別れは辛いものがあります。最大の別れは人生の終焉に際して、万感を込めて交わし合う今生の別れ、そんな場面では「さようなら」という言葉で別れを語りかけます。

誰でも経験するように、「さようなら」という別れの言葉にはいとおしい響きがあります。その響きはたとえ日本語を知らない外国人にとってもその感性が伝わるもので、昔、ハリウッドで「SAYONARA」という映画が作られたことがありました。

別れの語源

「さようなら」に、どんな意味を込めるかは使う場面や使う人によって変わっていきます。東京大学名誉教授 竹内整一先生は『日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか』 (ちくま新書)(2009年)中で次の一例を挙げています。

熟年離婚の「さようなら」

結婚40年、小さなイライラが毎日積もってきており、子供が自立したので、熟年離婚に至ります。この夫婦の「さようなら」の場合は「いやいや何とかやってきたけれども、あなたは全く変わろうとしなかった。そうであるならば、明日からはそれぞれに人生を楽しんでいきましょう。」こんな意味の「さようなら」です。

「別れ」はいったん立ち止まって、今までのことを確認し、次のことへ進むための節目とする考えがあります。 そこで、「さようなら」という接続詞そのものが、いろいろな意味を含む別れの言葉になったのです。つまり、「さようなら」は「今まではこうだったのだから、そうであるならば、この先はこうしよう。」という意味を込めて使うことが多いです。

2. 泣くこと

7月9日は「泣く日」で「泣くことで喜怒哀楽の感情表現の豊かさについて考える日」らしいです。泣くことは老若男女にかかわらず医学的・心理的に多くのメリットがあります。それは心のデトックス(解毒)効果があるからです。涙を流すことで、体内のストレスホルモン (コルチゾール)が体外に排出され気持ちがスッキリします。 泣くことで副交感神経が優位になり 心身がリラックスした状態になります。これは睡眠と同じくらいのリラックス作用があるとも言われています。 身体の自律神経は交感神経と副交感神経から成り立っており、交感神経は興奮状態になりますが、副交感神経は逆に抑制的になります。

「泣く」ということは、悲しい、寂しい、苦しい、つらい、悔しい、怒り、嬉しい、などの感情が頂点に達したことを表現しています。泣くこと自体はストレス解消や気持ちの整理、傷ついた心の修復に役立つともいわれています。 泣くのは自然な感情表現なので、本来は子供のように表に出して泣いても問題ないですが、大人になると感情のコントロールが必要になります。

泣くことは、感情を解放し抑えていた感情を涙として表現することで、 泣くことにより心のバランスが整い、気持ちが落ち着きます。このように、泣くことは心身の健康を守り 感情を整理し、前向きな気持ちを取り戻すために重要な反応です。

3. 笑うこと

笑うことは健康の源です。私は若頃から寄席が好きで度々行きました。そのきっかけは、昭和20年代の大学生の頃上京したときに東京に住んでいた従兄弟が新宿の寄席「末廣亭」に連れて行ってくれたのが最初です。その頃舞台で演じていた大師匠は今では全員が既に亡くなっており、弟子、孫弟子が今の寄席を賑わせています。昔の末廣亭は入れ替え制ではなかったので、繰り返し居残って楽しんだこともありました。

最近は寄席へ行く体力がなくなったので、テレビで長寿番組の日曜寄席「笑点」を楽しんでいます。笑うことは健康にとって非常に役立ちます。そのために「メディカルトーク」ではときどき「笑いのコラム」を掲載しています。

笑うことは人生を豊かにする

"笑い"は心や身体に良いということは医学的にも実証されており、病気の予防や治療においても注目されています。笑うことで身体の免疫力がアップし、脳の働きが活性化されます。笑いはストレスなどの緊張状態を引き起す交感神経を緩めるので緊張がほぐれるのです。

医学的には脳内に分泌されるホルモンに影響しているからです。例えば、笑うことで分泌されるエンドルフィンというホルモンは、幸せホルモンと言われており幸福感を与えてくれます。

また、笑うことにより深い呼吸である腹式呼吸をするので、いつもの呼吸よりも多くの酸素が体内へ取り込まれて血液の循環がよくなります。これにより、脳や全身に酸素や栄養分がスムーズに運ばれ、新陳代謝がよくなり、これが免疫力を上げる源になります。